-Contents-

『こんまりメソッド』からみえること

では、

前回に引き続き

《経済社会》というテーマから

“ポスト資本主義社会”についての

探究を深めてみたいと思います^^

「こんまり」こと近藤麻理恵さんは、

『おかたづけ』で一世を風靡し、今や世界で最も知られる日本人の一人です。

“心がときめくかどうか”で

掃除や断捨離を進めていく

『こんまりメソッド』は、

アメリカを中心に人気が爆発。

その勢いはとどまるところを知りません。

(『こんまりメソッド』が注目される理由は

その根底にある“禅”的なスタンスにあると

いわれています。

それほどに今、東洋的な心身一如な考え方が世界中に求められているんですね^^)

そんな『こんまりメソッド』を

プロデュースしているのは、公私ともに

こんまりさんのパートナーである川原卓巳さん。

川原さんのインタビューで

興味深いエピソードが紹介されていました。

日本でのこんまり人気が定着し、

アメリカ進出を計画していた頃のこと。

資本主義社会によってもたらされた

「“右肩上がり”こそ正義」

という思い込みにとらわれた結果、

株主に愛されるために枯渇している自分たちに気づきます。

川原さん自身も異常な精神状態であり、

こんまりさんやメンバーとのパートナーシップも悪化の一途をたどったと振り返ります。

人が辞める、トラブルの頻発などさまざまな形で見直しのサインが表れはじめます。

そこで川原さんは、

「“右肩上がり”に固執することに

意味ってあったっけ?」を考えはじめます。

そしたらなんと、そこに意味なんてなかったんですね。

そして、

この『右肩上がり』のさきに

“人としての豊かさ”はない、という結論にいたります。

つまり、

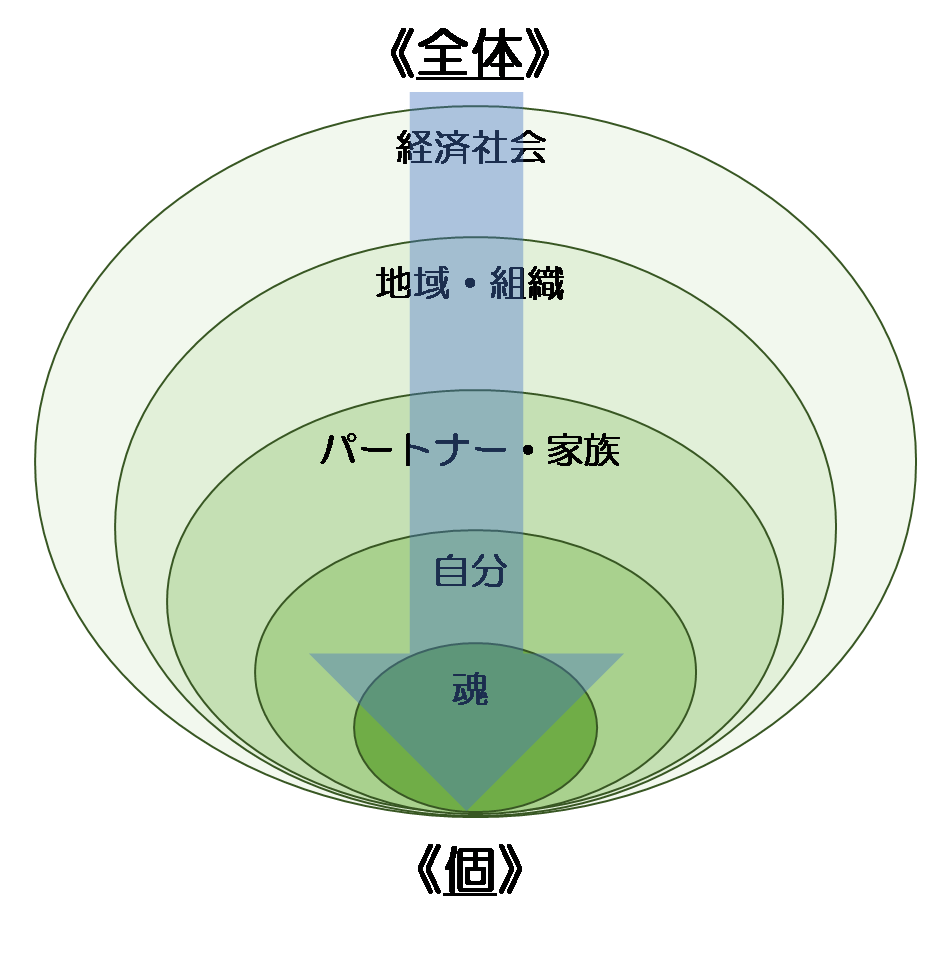

外側(資本主義社会)からもたらされた

思い込みのままに突き進む“トップダウン”の

在り方だと内側(自分たち)は枯渇し

すっからかんになってしまう、

という事実がそこにはあったんですね。

そこから川原さんは考え方を反転させていきます。

株主の顔色をうかがって、

愛されることで“右肩上がり”の成長を続ける

というラットレースから抜け出すことを選びます。

(このことは、

【思考】と【身体感覚】によって

“もたらされるもの”のちがい、

の記事にも通じるものがあります。)

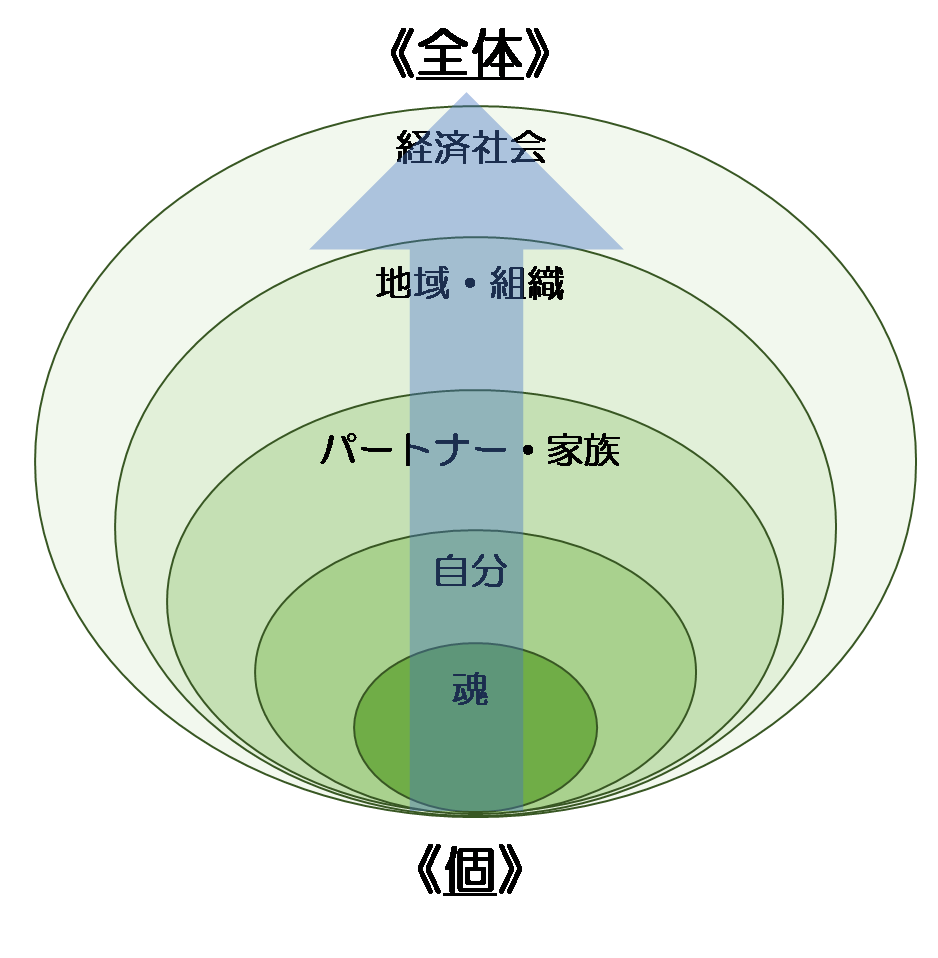

“右肩上がり”に固執するのではなく、

世の中に求められるだけの適性サイズが

どれだけなのか?を把握して、

そのサイズに合わせてまずは内側(自分たち)から整えていくことにしました。

まずは

川原さん自身が健康で穏やかか?

こんまりさんとの関係は良好か?

メンバーとは対等に協調できているか?

自分たちがやりたくて進んでいるか?

これまでとは逆ベクトルで、

《個》⇒《全体》の順で“ボトムアップ”の

在り方にシフトしていきました。

そうすることで内側(自分たち)がちゃんと

満たされ生き生きした状態で、

外側(世の中)にサービスを提供していけるに至ったということなんですね。

資本主義社会が続いてきたことで

世界はいらないモノに溢れていました。

そこにきての『こんまりメソッド』には

すでに大きなサイズのニーズが育っていました。

だから傍からみると、

“右肩上がり”に順調に成長したように

見えてしまいますが、

実際には《全体⇒個》から《個⇒全体》

へのシフトが起こっていたんですね。

すでに育ちきったニーズがあったのなら、

結果も同じだったのでは?

とついつい思ってしまいますよね。

しかし、

この事例を右脳的に眺めてみると

ちょっと面白いことがみえてきます。

それは、

内側(自分たち)をきちんと整えたからこそ

外側(育っていたニーズ)との呼応が生まれ、

気づけば二人はレッドカーペットの上を歩いていたという因果です。

もしも

内側(自分たち)が枯渇したままで

“右肩上がり”に固執し続けていたら、

外側(育っていたニーズ)との呼応は

果たして生まれていたでしょうか・・・?

仮に同じ結果であったとしても、

【持続性】という視点から考えてみると

どちらがいい感じなのかは一目瞭然ですよね^^

——–

たとえば、

パートナーシップにおいて

“浮気をしない”という同じ状況であっても…

◆『浮気をしないことが“善”だ』、

『浮気をすることは“悪”だ』という

《全体》のデザインがあるから浮気をしない。

◆『お互いに満たされているから』という

《個》の内的動機があるから浮気をしない。

その動機の始点が

《全体》にあるのか《個》にあるのかで

そのパートナーシップの【持続性】に大きな影響を与えます。

《全体⇒個》から《個⇒全体》へのシフトがもたらしてくれるものには【持続性】というエッセンスもありそうですね^^

“右肩上がり”を疑う姿勢

“右肩上がり”こそ正義

《資本主義経済》という在り方やデザインは

どうしてもこの思い込みを生んでしまいますよね。

誰もが疑うことなく、

“右肩上がり”を善としています。

ビジネスや経済の領域だけではなく

個人レベルでもいえることです。

そうした空気感のなかで、

鬱症状を抱える人の数も

“右肩上がり”に増え続けています。

(なんだか皮肉なものですね…)

現に

“右肩上がり”への盲信を疑う、

という言葉を聞いたとき

正直すこしほっとしてしまった私は、

少なくとも“右肩上がり”を盲信していた一人だったのだと思います。

でも

“魂”の成熟を探究してみるとき、

そうした直線的な成長を

果たして本質的な私たち(魂)は望んでいるのかな?という疑問が湧いてきます。

売上とか事業拡大とか

スケールの大きいことだけでなく、

たとえば

“昨日は10回腹筋したから

今日は20回やろう!”というのは、

なんとなーくよさそうだし成長してそうですよね。

「人と比べる必要なんてない。

昨日の自分より成長しているかどうかだ。」

なんて言葉はよく聞くものでなんとなく正しそうな感じがします。

でも、

それが“善”だというのはたしかに盲信なのかもしれません。

だからといって、

それが“悪”だというのもまた極論なのかもしれません。

そうですよね。

これから私たちに求められることは、

『善か悪か』とか

『なにが正しいのか』でなく、

『自分はどう考えどう感じるのか?』

『今の自分にとってどうなのか?』です。

「人と比べる必要なんてない。

昨日の自分より成長しているかどうかだ。」

この言葉で自分を鼓舞することが大切な時期もあれば、ひたすら休息をとることが大切な時期もありますよね。

今の自分にフィットする考え、もの、人、環境はなんなのか?

《外側》にある答えや成功法則よりも

《内側》から湧きだすものを大切にしていけるとき、本当の強さ(柔軟性)というものを実感できるのかもしれません^^

“右肩上がり”への盲信を疑ってみることは

自律のスタンスを育てていくことにもつながっています。

——–

かつて勤めていた職場で、

世情の特需も重なって想定より早く

上場を果たしたことがありました。

私自身はただの一社員として

そこに所属していたのですが、

やっぱり目標達成というものは高揚感もあるものです。

ともに頑張ってきた当時のチームメンバーとも喜びを分かち合いました。

けれど、

その高揚感がおさまってきた頃

『この先も二部、一部と

上場達成の目標は続くわけだけど、

そのさきって何があるんかな?』

そんなことが話題になりました。

同僚のささいな一言ではありましたが、

当時の私にはとても刺さるものでした。

その動揺は、

高校生だった頃

周りの雰囲気に流されるまま、

受験勉強を続けていたときの感覚と

とてもよく似ていました。

『心からの望んでいるわけでもなく

そこでやりたいことがあるわけでもなく、

“とりあえず国立大学”を志望している。

そのさきに一体なにがあるんだろう?』

当時、この問いが生まれたとき

私は逃げ切ることができませんでした。

そして

進学ではなく就職することを選びました。

ー『上場のさきになにがあるのか?』

またしても同じような問いに出くわします。

そして数か月後に退職することを選びました。

今振り返ると、このことも

本質的な自分(魂)を体現していきたい

という欲求を叶えるための大事なプロセスでした。

当時はもちろん、

そんなふうに自覚できていたわけでは

ありません。

けれど、

“とりあえず正社員志向”を捨て去る

というとても重要なタイミングでした。

私自身のなかでも、

ささやかながら

《全体⇒個》から《個⇒全体》

へのシフトが起こっていたようです^^

《個⇒全体》の流れの本質

こんまりさんのエピソードで

さらに面白いお話があります。

こんまりさんは決して、

『社会を変えたい』とか

『社会をよくしたい』との想いから

メソッドをつくりだしたのではありません。

川原さんいわく

「彼女は5歳から片付けをはじめて、

いまもなお片付け続けているだけの

まぁいわゆるヘンタイなんです(笑)」

素敵なお嫁さんになることが夢だった

こんまりさん。

あらゆる家事のなかで

なかなかうまくできるようにならなかったのが“おかたづけ”でした。

でもそれにめげることなく

片付けつづけます。

しかし、

ついにノイローゼで体調をくずしてしまいます(驚)

そしてこんまりさんは大切なことに気づきます。

それまでは

「これいる?必要かな?」という

物事の嫌なところにフォーカスすることで

片付けをしていました。

(いやな気分)

それを

「これときめく?心地いい?」という

物事のいいところにフォーカスすることで

片付けをするようになりました。

(いい気分)

すると、

だんだんと“おかたづけ”が楽しくなっていきます。

(このことは、

【リソース】の記事でお話していた

“気分”についてのことに通じるものがあります。)

これが世界を席巻する『こんまりメソッド』の原点です。

このヘンタイ的というか、

“おかたづけ”に対する

こんまりさんの熱意は

こんまりさんそのものですよね^^

きっとこれが本質的なところなんだと思います。

もう一度、

《個》⇒《全体》の流れをみてみますね。

ーこれからの時代がたどるであろう

《個》⇒《全体》への流れをみると、

「個人が社会を変えようとする」ような印象を受けるかもしれません。

しかし、

この流れの本質は

「一人ひとりが本質的な自分(魂)を体現すること」にあると私は考えています。

たしかに

『社会を変えたい』とか

『社会をよくしたい』という想いは

素晴らしいものです。

けれど、

そこを原動力にしてしまうと

結果として社会が変わらなかったり

よくならなかったときに、

『どうして変わらないんだ、よくならないんだ』という“苛立ち”のようなものが生まれてしまいます。

そこには【持続性】がありません。

これでは本末転倒ですよね。

「個人が社会を変える」という結果は、

「一人ひとりが本質的な自分(魂)を体現すること」による副産物にすぎないということなんですね。

あれ?

なんだかどこかでみたことのある結論では

ないでしょうか?

そうなんです。

本質的な私たち(魂)の流れの記事で

探究してきたことと同じような文脈に

たどりついてしまいました。

とても不思議な感じがします。

でも考えてみると当然なのかもしれません。

【思考】のやり方は、

“コントロール”であり、

《全体⇒個》にあるトップダウンな在り方と通じます。

【身体感覚】のやり方は、

“最適化”であり、

《個⇒全体》にあるボトムアップな在り方と通じます。

《経済社会》というテーマから探究しても

同じような結論にいたるのは自然なことですよね。

次回の記事では

前回の記事でも探究してきた、

『新しいつながり方』について

もう少し深めてみたいと思います^^

——–

Q.「ソマティック(身体性)とは?」

●【概念編】

⇒思考(左脳)と身体感覚(右脳)のちがい①~⑤・<最終章>

※<最終章>までの連続シリーズです。

●【本質編】

⇒ソマティック(身体性)な探究~本質編~

●このブログでは、

【パーツ心理学】にもとづいて、

身体の細胞や感情に対して

“擬人的”な表現を多く用いています。

自分と向き合ったり、

感情と距離をおくことを優しく

手伝ってくれる神経生物学的な考え方です^^