-Contents-

凡ミスからはじまる探究

直島の旅から帰っても、

その探究のタネは日常の至るところに転がっています。

以前していた仕事のご縁で

宝飾の仕事をたま~に受けています。

クライアントさんとの会話の中で

抽象度の高い世界情勢を知る機会があったり、

普段考えているようなこととは真逆の、

「ザ・資本主義業界」な世界をたまに覗くのがちょっと楽しかったりします^^

この日は、

クライアントさんとの約束があったので

大阪にあるリッツカールトンへ向かっていました。

ところがなんだか、

足どりがいつもとちがいます。

なんだか違和感…

忘れものしてない?

日傘もってる?

うん、大丈夫そう。

そのまま目的地へ向かいます…

が、ホテル入口でふと足が止まります。

やっぱりなんかおかしい。

高島屋さんだったっけ?

え、ウソでしょ。

今から難波だとギリギリ間に合わない…

身体にひやっとした感覚を覚えながら、

クライアントさんとのメールを見返します。

・・・あ、「今日」じゃない!!!!

単純に日付を間違えていたのでした。。

それにしても、

頭はすっかり間違えていても、

「細胞さんたち」はなんらか反応してくれてるんですよね。

あらためて

身体ってすごいなぁと思いながら、

あまりに残念なオチなのですが

思いがけず充実した探究dayとなりました♪笑

********

久しぶりの大阪の街はとにかく人が多いです。

人酔いしそうなくらいの雑踏で、

すぐに神戸へ帰ろうかと思ったのですが

せっかくだしちょっと散策することにしました。

大阪の地下街を歩いていると

いつもそうなのですが、

「⇦ 阪急電車」のような案内を頼りに歩いていると、

その案内がいつの間にかなくなるんです。

まだ目的地に着いてないのに(泣)

これ私だけなんかな…?と思って、

大阪の人には必ず聞くのですが、

決まって「そうやで」と返ってきます。

え、なんで?(笑)

毎度笑ってしまうのですが、

そんなわけで梅田の地下街は

通称「梅田ダンジョン」と呼ばれているそうです。

この日、

本当にRPGのごとく

たくさんの大事なヒントたちに出会えたのです。

ちょうど直島から帰ったばかりのこの頃。

ー 直島から持ち帰った栄養は「生命」でした。

アーティストたちはアートをまるで

「生命体」のように扱います。

それは私の【Cellラボ】に対するスタンスと同じです。

でも私はそれを「アート」だとはとらえていませんでした。

むしろそんな感性はない…くらいに思っていたほど。

でもちょっと待って?

そういえば「アート」と「ビジネス」ってなにがちがうんだっけ?

そんな問いを、

頭の片隅に持ち帰っていたのでした。

その気満々で向かった先で

スコンッと仕事がなくなって、

ある意味すごくクリアな状態で

その問いを頭の真ん中に持ってきます。

不思議なもので、

この問いにふさわしい「応え」を

大阪の街で受けとることができたのです。

********

相変わらずの地下ダンジョンぶりに

翻弄されながら、

気づくと私は「うめだ阪急」前の

コンコースに立っていました。

そのコンコースに沿った壁沿いの

なんともいえない展示が目に留まります。

“ わ、なんか細胞っぽい♡♡♡”

ちょっとテンションが上がりました。

もう単純に志向がやばいですね。

まぁしょうがないか^^;

でも、

それに心惹かれた理由は

当たらずとも遠からずだったのです。

そこに表現されていたのは、

まさしく『根』そして『生命』でした。

『根 “生命の集積”』・『海 “生命の起源”』

その企画に添えられた副題をみて、

屋久島と直島での思い出が走馬灯のようにかけ巡りました。

そう、

屋久島からは“ 根っこ ”を、

直島からは“ 生命 ”を、

大切な栄養として持ち帰っていました。

凡ミスとはいえ、

今日ここ大阪に来たことは偶然じゃないんだと思いました。

同時開催のイベントもこのコンコースで告知されています。

“ え?もしかして…DAO?

ついに阪急がDAOを提案する時代なの?! ”

ここ最近、

時代の流れがいよいよ急速になってきていると

感じていたので、

ついついそんな早とちりをしてしまいましたが…

なんてことはない、

「Osaka Art & Design」の略でOAD

だったのでした(笑)

DAO(分散型自律組織)ではなかったんですね^^;

でも、「生命」ときて「O」「A」「D」なら

もう「DAO(分散型自律組織)」も絡めたら面白いのに、、

なんて自分勝手なことを考えながらコンコースの展示を眺めていました。

ここはあくまで百貨店。

百貨店がDAO(分散型自律組織)を打ち出したところで…ですよね。

どうなんでしょう?

組織の在り方として採用はできても、

百貨店としてはその在り方が消費者に

浸透することは歓迎できることではないのでしょうか。

(このタネは温存しておきます💡)

「アート」と「ビジネス」

話は「根」と「生命」に戻ります。

うめだ阪急のコンコースで、

あらためて「根」と「生命」を目にして

頭の真ん中に呼び寄せた問いに向き合います。

ー「アート」と「ビジネス」って

なにがちがうんだろう?

絶対に相容れないとされている両者だけど、

なんだか一概にそうとは言い切れない気がする。

「アート」以前のアート。

「ビジネス」以前のビジネス。

もともとは同じ取り組みじゃなかったのかな。

『生命の発露』としては、

源は同じだったような気がする。

どちらも

生きるという営みのひとつであり、

“ 洞窟に絵を描いてみたよー!” と

“ 魚釣ってきたよー!物々交換しよう! ”

もたぶん同じノリだったような。

それはきっと、

「思考」と「行為」のグラデーションも

極めて曖昧なもので、

「問題」以前の問題と向き合っていたら

そうすることになった、

というのが実体に近いのではないか。

「問題」以前の問題とは、

決して「解決」を必要とはしていない問題です。

それはただの「事実」だったかもしれず、

そこに良いも悪いもないというか。

つまり

「問題」がある、とは認識していなかったのではと仮定してみます。

資本主義的な発想が強まるにつれて、

「利益」を生み出すために

「ビジネス」には「問題解決」 という

付加価値をつける必要がでてきて…

その付加価値のために世界は「問題」だらけになってしまった。

本来なら、

「問題」と捉えなくていいことまで

「問題」だと思わせるこの世界では、

その「問題」を解決できますよ!

と囁くことが「愛」だと言われます。

愛って一体なんなんだろう。

直島での探究を綴ったとき、

ベネッセホールディングスの福武さんが

提唱する「公益資本主義」のことに触れました。

「公益資本主義」に限らず、

ビジネスの根柢には「貢献」があります。

近江商人の「三方よし」

(自分・相手・社会がよい)

にもあるように、それはもう自明の真理のようにすら思えます。

“ 貢献してなんぼっしょ! ”

ってすごく素晴らしいことのように聞こえます。

私もずっとそんなふうに思ってきました。

でも最近、

「貢献」という言葉に

引っかかりを感じていました。

案外この「貢献」という言葉は

ボトルネックなんじゃないかな…?

この言葉はとてもパワフルで、

「貢献」といわれると有無をいわせない力があります。

企業のあらゆる行為に対して

「大義名分」を与えてくれます。

その利益に「大義名分」を与えてくれます。

「貢献」といわれると納得せざるを得ない感。

事業を成り立たせることが目的にあり、

とってつけたような大義名分が生まれる。

なんだかいろいろ逆になっているような気がしてきます。

ベネフィットを感じさせるための謳い文句ではなく、

真に「ビジネス」が社会に豊かさをもたらすものだとしたら…

その本義に立ち還るとき、

「ビジネス」こそ、

そのクリエイティビティ(創造性)は

「アート」のようなプロセスを辿ってみたら面白いのかもしれない。

それはつまり、

「生命」を観ていくのか

「問題」を見ていくのかのちがいです。

「無」からいくのか、

「有」からいくのかのちがいです。

「生命」からたどって生まれたなにかには、

すでに「貢献」するちからがあるんじゃないか。

「生命」から辿って生まれたなにかは、

すでに「三方よし」なんじゃないか。

わざわざ大義名分なんて貼り付けなくても。

自分の中で少しずつ

「問い」の「応え」がみえてきた、

その瞬間。

…あぁ、数年前に聞いた

「アート思考」ってもしかしたらこれか!

雷に打たれたように合点がいきました。

急いで本屋さんへ向かいます。

「アート思考」を知る

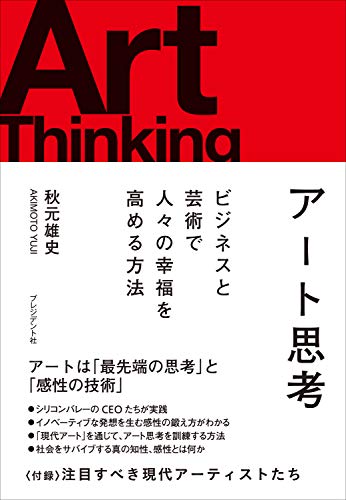

早速本屋さんで

「アート思考」を検索し、

最も目を惹いたのがこの一冊でした。

本当に驚きました。

私は直島で現代アートに触れたことで

「アート」と「ビジネス」ってなにがちがうんだっけ?

という問いに出会ったわけですが、

この本の著者、

秋元雄史氏はベネッセコーポレーションで

直島のアートプロジェクトを担当した張本人だったのです。

Amazonから概要をお借りすると、

本書の内容はこのようなものでした。

これまでビジネスの世界では、

「アート思考 ビジネスと芸術で人々の幸福を高める方法」

ロジカルシンキング(論理的思考)、

クリティカルシンキング(批判的思考)が

最重要視されてきました。

また、現存の課題を解決するための

デザイン思考も脚光を浴びています。

「VUCA」

Volatility(変動性・不安定さ)、

Uncertainty(不確実性・不確定さ)、

Complexity(複雑性)、

Ambiguity(曖昧性・不明確さ)

の時代には、

今までの思考法は通用しません。

既存の仕組みに囚われない

アーティストのように思考し

行動することが重要になります。

いかにアーティストのような

思考を得ることができるか。

追求すべく企画されたのが同書です。

書き手は、香川県の直島アートプロジェクト、

石川県の金沢21世紀美術館等を成功に導き、

現在は東京藝術大学大学美術館館長・教授、

練馬美術館館長として活動する秋元雄史氏で、

アートとビジネスの関係性を知り尽くしたプロです。

付録「注目すべき現代アーティストたち」を含め、

ビジネスパーソンが教養として知るべき

アートの最前線がわかる1冊です。

アートは「最先端の思考」と「感性の技術」である

○シリコンバレーのCEOたちが実践

○イノベーティブな発想を生む

「問い」の立て方がわかる

○直感、感性はトレーニングで高めることができる

○社会をサバイブする知性を獲得する方法

「アート思考」で検索すると、

ヒットする本は何冊かありました。

実はそのほとんどが「ビジネス書」に分類されていて、この一冊だけが「芸術」に分類されていました。

タイトルも帯にならぶ文言も、

これだけビジネスパーソン向けなのにも関わらず。

他のどの本より先に

本書を手に取ることができたことはラッキーでした。

「ビジネス書」に分類された

「アート思考」と銘打った本を数冊

他にも斜め読みしてみたのですが、

ビジネスパーソンに向けたそれらの本では、

このアート思考という考え方が

「フレームワーク」に落とし込まれ

“ 誰でも使える、わかりやすい ”形で提供されていました。

『とにかく、

勝てる方法をてっとり早く教えて?』

「ビジネス」という領域における

問題解決型なニーズに対し、

これら数冊の本はとても親切です。

最初に手にしたこの一冊だけが

「フレームワーク」的なアプローチをしていませんでした。

むしろその文中では、

『そこにフレーム(型)はありません』

と明言されています。

アーティストは

アート思考 ビジネスと芸術で人々の幸福を高める方法 秋元雄史

自分の内側から湧き上がるものに

向き合っています。

そこにフレーム(型)はありません。

アートというのは過去のフレームを

破壊した上で、新たなフレームをつくり出し、

時代やパラダイムを進めていく作業といえるでしょう。

本屋さんのカテゴライズって

面白いなぁといつも思うのですが、

同じアート思考の書籍でも

ちゃんとその本質が留意され

この秋元さんの一冊が「芸術」に分類されていることに

感嘆したのでした。。

「有」ではなく「無」から知る

「アート思考」という文脈に、

初めて触れた私の心はもう大興奮。

「Oh my god !! very similar !!」

「無」から探究したいろいろを

「有」に触れて核心に迫る瞬間。

この瞬間が大好きです。

珠玉の瞬間なのです。

これは私が無知だからできること。

ソクラテスの「無知の知」のような

高尚なことではなくて、

ただ「知ってしまわない」ように気をつけて、

この瞬間を最高に楽しんでいます。

なにか言葉や知識を知っても、

すぐには調べたり学んだりせず

アンテナだけ立てておきます。

この「アート思考」という言葉に触れたときもそうです。

その言葉に

“ アンテナを立てておこう ”とする時点で

恐らく未来どこかで触れることになります。

これも「直感」と「直観」に通じるものがあるのだと思います。

そしたらやっぱり、

「出来事」から洗濯物が飛んできて

アンテナに引っかかります。

そして、

その洗濯物がたくさんのお土産を

運んできてくれます。

本というものは、

情報源・ソースとしてとても魅力的で

最早手を出したくはなるのですが、

それもちょっと「有」から知る感じがしてしまうのです。

まずは「無」から探ってみたい。

まずは、特定の文脈の「外」を探りたい。

「アート思考」という

「有」から知ってしまうと、

“ 誰でも使える、わかりやすい ”状態で提供されてしまいます。

実際に「アート思考」も現場では

もれなくフレームワーク化されています。

「有」から体験や実践をはじめるのも

また一興なのですが、ちょっと物足りません。

とっても美味しいお魚を、

飲み込むだけでいい “ つみれ ” の状態で

提供されてしまった感じがします。

ほとんど咀嚼もしなくていいし、

皮をはがしたり骨を抜いて身をほぐしたりしなくていい。

とっても楽ちんです。

でもそうすると

「部分」は美味しく頂けるけど、

「全体」をみることができません。

体系としての「全体」をみることは

できるかもしれないけど、

そこから漏れでたものや、

その境界線の「外」にあるものを見逃してしまいます。

********

その「有」から漏れでたもの、

境界線の「外」にあるものとは

今回の場合「生命の発露」のことです。

もしもさきに、

「アート思考」という情報に触れていたら

「生命の発露」としてのアートという着想には至らなかったかもしれません。

この本に触れたとき

重要視していたことは

その文脈で意図される「アート」が、

「自己の発露」を指しているのか

「生命の発露」を指しているのかということでした。

そしてもうひとつ、

「問題」そのものをどう捉えているか、

ということでした。

to be continue…