-Contents-

『生命の発露』を探る

前回の記事では、

大阪梅田の地下ダンジョンで

「アート思考」に触れるために

本屋さんへ駆け込みました。

そこで出会った一冊の本。

「アート思考」について、

きちんとした情報に触れるのは

今回がはじめてのことでした。

「無」からの探究によって

立ち上がっていた、

こんな問いとともに読み進めます。

まずひとつめ。

本書のなかで、

その文脈で意図される「アート」が、

「自己の発露」を指しているのか

「生命の発露」を指しているのかというものです。

内藤 礼さんのコメントから察するに、

主たるアートは「自己の発露」だと思われます。

自己表現ではない芸術

というものがこの世には存在します。

一般的に作品を作るということは、

自己表現をすることというように思われます。

でも私はそうじゃない、

それだけではないと思っています。

人が作品を生み出すということは、

自己の発露だけではないはずです。自然の中の作品。作品の中の自然。 内藤 礼

内藤 礼さんの「母型」に

シンパシーを感じたのは、

そこに「母性」を感じたからでした。

私は、

【Cell ラボ】の

「プロジェクト」が自生するちから を信頼しています。

マーケットのニーズやウォンツにかこつけて、

このブログは母子手帳?!

子どもを強制的に塾に行かせたり、

その方が健全だからと無理に公園で遊ばせたり…

人からの目に囚われたブランディングのための育て方はしたくありません。

この子が健やかに育てるだけの栄養と

この子が人生を楽しめるだけの教養を

しっかりと見極めて与えてあげたい。

信頼をもとに、

手をだすことは極力控えて。

「どうしたいの?」に

すぐ答えられないときも、

お茶でも飲みながら隣に座ってゆっくり待ってみたり…。

そんな「子育て」の感覚で

このプロジェクトと向き合っています。

ここでいう『生命の発露』とは

プロジェクト自身に「生命」が宿っている、

という視点をもつことを指します。

その「生命」を育てているようで、

その「生命」に誘われているような感覚です。

一方の

『自己の発露』とは、

厳密に内藤 礼さんが意図するものと

一致しているかわかりませんが、

どちらかというと

「自我」の突き進むままに探求し、

表現していくような感覚です。

では、

本書のなかで「アート」はどちらとして扱われているのか?

結論からいうと、

本書で表現される「アート」は

『生命の発露』に近しいものでした。

これまでも連綿と存在し続け、

その概念も抽象的であり

定義もさまざまな「アート」。

そのなかでも、

とりわけ「現代アート」というものが

本書の著者・秋元さんの根幹にあることが

『生命の発露』に近しいと感じた理由だと思います。

これまでの「アート」が

『自己の発露』なら、

「現代アート」は

『生命の発露』の要素が強いようです。

少し本書からの引用が続きます。

今日のアートは、

第1章 P.21 すべては「問い」から始まる

旧来のような人間の内面世界を表現するだけのものではなく、

テクノロジーやデザインと結びつき社会的な課題に

新たな提案を行う、あるいは、現代思想と結びつき

次の時代の社会のあり方を構想するといった思考実験の場でもあるのです。

アイデアが生まれる前段という状態があり、

第1章 P.61 すべては「問い」から始まる

これは現代社会の抱える問題でも、

旧来の芸術表現への批判でも、

何でもよいのですが、

何か心が動かされることがあり、

それに限りなく執着している状態が続いているのです。

言葉には収まりきらない、

これまでにない思いを表現するためには、

どうすべきかをアーティストたちは苦悩します。

その苦悩の中で、ある瞬間、あるアイデアと出合うのです。

********

ドイツの哲学者、マルティン・ハイデガーは、

こうした突然のひらめきを

「出現(phainesthai)」と呼びました。

ハイデガーはひらめきを、

自ら導き出すものではなく、

どこからか「現れる」ものと考えたのです。

新たなフレームをつくるときに、

第3章 P.111 イノベーションを実現する発想法

マーケティングは役には立ちません。

なぜならアートは、市場ではなく

常に自分自身の中にあるためです。

ただし、

アーティストの中から表れるものも、

正確にいえば、世界のどこかにあるものが

「アーティストを通して」出てくるものです。

このようにアーティストは、

情報媒体、つまり一種のメディアでもあるのです。

これらの引用からみえることは、

自分の内側から湧きあがるものを

表現する、という動機は同じですが、

その在りようには「主観性」というより

「客観性」をみることができます。

「一種のメディア」としての自分が、

そのエネルギーをどう世界に表現するのか?

ここを表現するためには、

内発的なエネルギーを放ちながらも

自我に振り回されることなく

俯瞰的でいることが重要だと思われます。

*******

そもそもこの探究は、

「ビジネス」の創造性が

「アート」のようなプロセスを

辿ったほうが面白いのではないか?

というところから始まり、

「アート思考」を探ることになりました。

ベネフィットを感じさせるための謳い文句ではなく、

大阪梅田の地下ダンジョン~「アート」と「ビジネス」~

真に「ビジネス」が社会に豊かさをもたらすものだとしたら…

その本義に立ち還るとき、

「ビジネス」こそ、

そのクリエイティビティ(創造性)は「アート」のようなプロセスを辿ってみたら面白いのかもしれない。

それはつまり、

「生命」を観ていくのか

「問題」を見ていくのかのちがいです。

「無」からいくのか、

「有」からいくのかのちがいです。

「生命」からたどって生まれたなにかには、すでに「貢献」するちからがあるんじゃないか。

「生命」から辿って生まれたなにかは、すでに「三方よし」なんじゃないか。

わざわざ大義名分なんて貼り付けなくても。

本書を通じて

あらためて「アート」を知り、

ちょっとした安堵感を得ることができました。

それは、

あ、私はアーティストだったんだ!

ということに気づけたからです(笑)

自分でも「よくわからない」、

でも深いところでは「とってもよくわかっている」。

そんな感覚が共存する【Cell ラボ】は、

現時点でとても独りよがりです。

「ユーザー視点」なんて申し訳ないくらい皆無です。。

マーケットに表現したところで

「はぁ??」という反応をもらってしまう

オチがみえています^^;

ごく一部の物好きな方に

好意的に迎えてもらえるくらいが関の山。

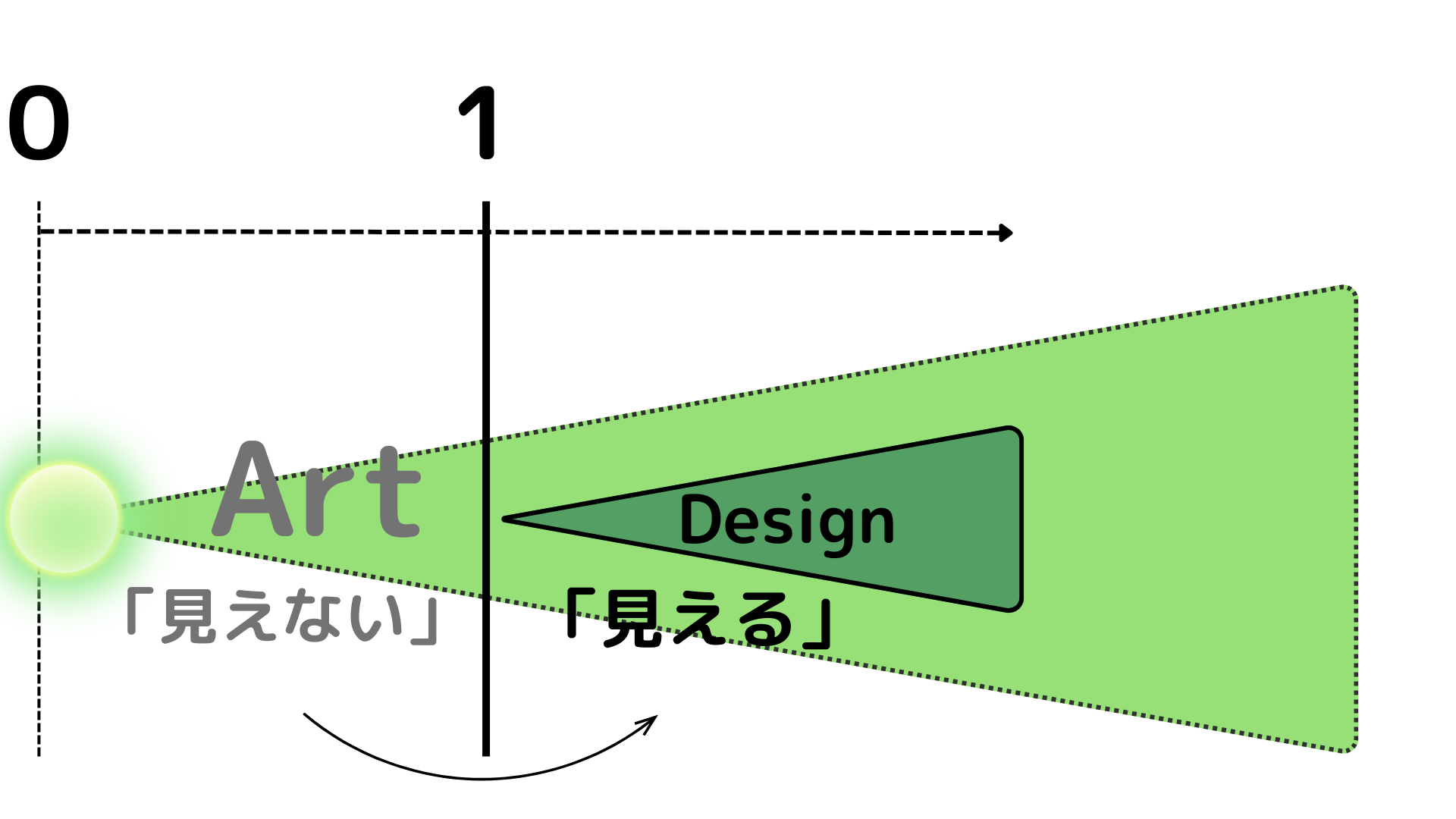

でも、

今は「アート」だから

これでいいんだ。

むしろ、

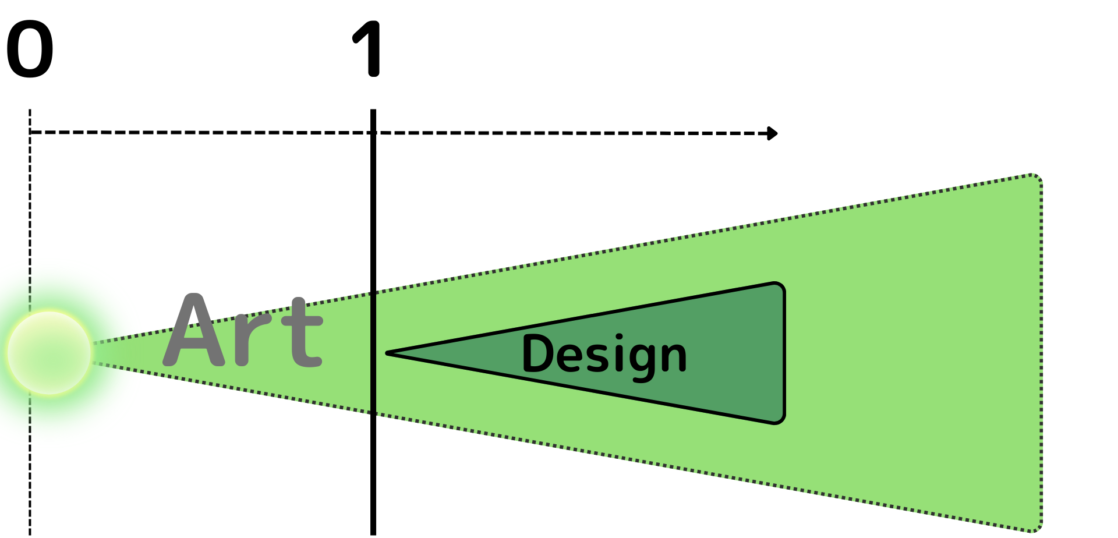

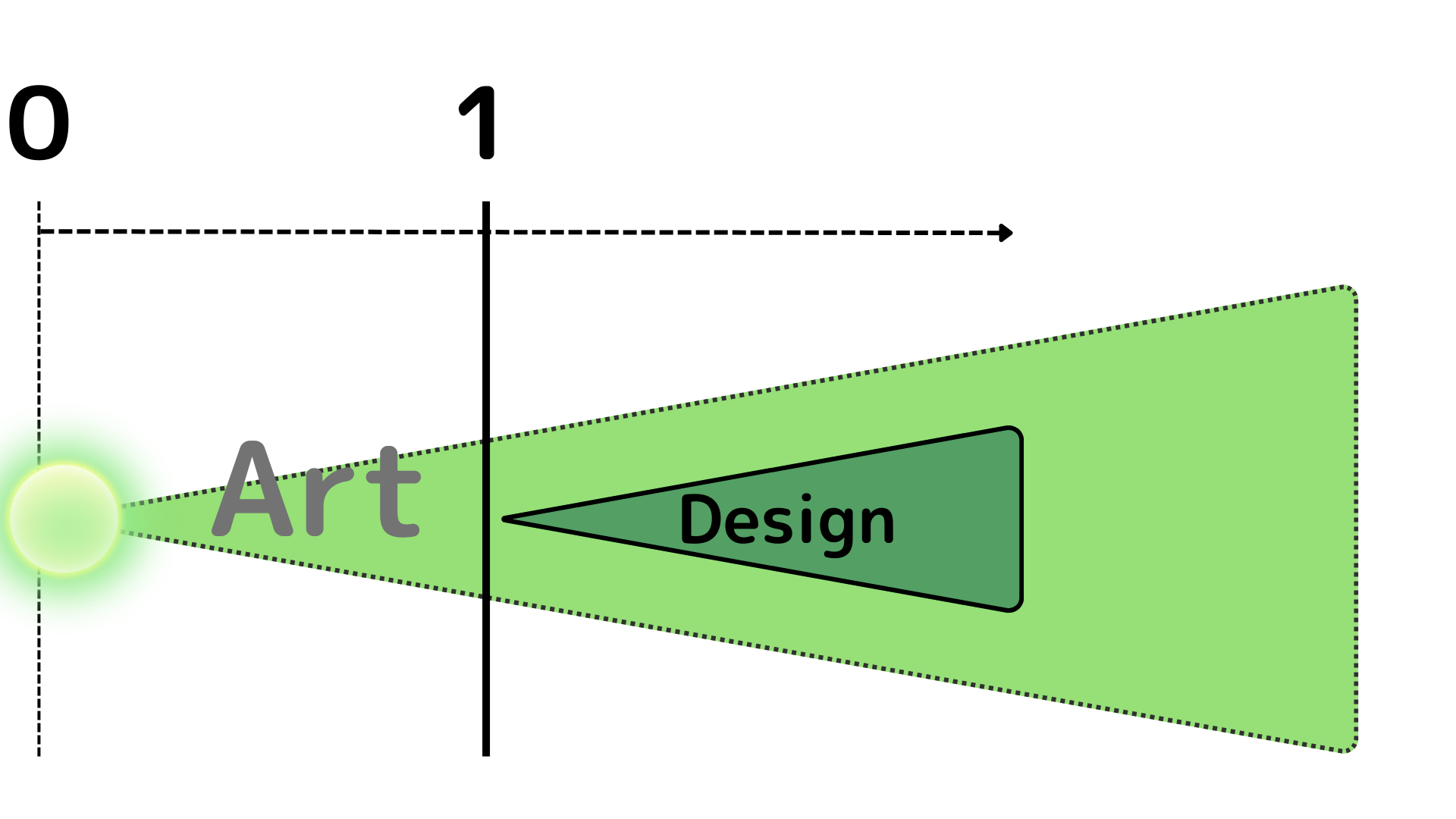

「0」から「1」のフェーズでは

それくらいでなければいけないんだ。

そんなことにあらためて気づいたのでした。

でも、

面白いことに

そんな「今(アート)」を受け容れたとき、

「次」が一緒にみえてきたのです。

それは、

もうひとつの「問い」に向き合うことで

観えてきました。

「デザイン思考」を知る

もうひとつの「問い」。

本書では「問題」というものを

どう扱っているのか?ということです。

ここを紐解くにはまず、

「アート思考」と

二項対立的に登場する

「デザイン思考」を知ることが必要でした。

「デザイン思考」についての概要を

本書から引用しますね。

つまりデザイン思考は、

第1章 P.26 すべては「問い」から始まる

顧客の抱える問題を

解決に導くためのもので

「自分がどうしたいか」ではなく

「顧客のベネフィットのためにはどうすればよいか」を考えるものです。

********

デザイン思考が

ユーザーにとっての最適解を得るための

「課題解決」型の思考であるのに対して、

アート思考は

「そもそも何が課題なのか」

という問題をつくり出し、

「何が問題なのか」といった問いから始めるのが、特徴です。

つまり、

「デザイン思考」が

「問題解決型」であるのに対し、

「アート思考」は

「問題提起型」であるということでした。

「デザイン思考」が

「ユーザー視点」であるのに対し、

「アート思考」が

「自我視点」であるともいえます。

なるほど~💡

そういう視点でこの世界を眺めれば、

その対比はそこかしこに存在しているのに、

私はそんな概念のちがいも知らずにいました。

ありゃま~恥ずかしい。。

という気持ちは溢れますが、

だからこその発見というものはあって、

ふとこんなことを思いました。

今、探究真っ只中の

「アート」と「ビジネス」。

今日の「ビジネス」は、

「問題解決」に価値が生まれる仕組みなので

どちらかというと「デザイン思考」なんですよね。

「ユーザー視点」に立って考えるわけです。

それが当たり前になっているから、

「貢献万歳!ユーザー視点こそ愛!」

といわんばかりにこの資本主義的な在り方も

人々に迎合されています。

だけど…

その世界観のもとでは、

「こういう問題はこうやって解決する」

「この問題の原因はこうだ」とするうちに

無意識下で物事の因果関係が固定されてしまいます。

どんどん考えなくてもよくなっていく。

どんどんその因果関係という文脈の中に

押し込まれていく。

暗黙の悲劇が日々生まれていないかな?

と思いました。

イノベーションを謳う「ビジネス」が

そもそもイノベーションを抑圧するような仕組みのもとで稼働していないかな。

人を狭いところに押し込めておいて、

それを愛だと言っていいのかなぁ。

「ユーザー視点」というものに、

一抹の奇妙さを感じたのです。

気持ち悪さすらあるかもしれません。

これは言葉を選べていないのですが、

でも逆にふさわしい言葉が見つからない。

とにかく、

それが愛だとは

私にはどうしても思えない。。

この心苦しさは一体どこからくるんだろう。

そんな苦みとともに、

「アート」と「ビジネス」の探究も深まります。

この胸がつまる感じ、

目をきゅっとつぶってしまいたくなる感じ。

こんな細胞さんたちが伝えてくれる

「身体感覚」も、引き続き大切にしたい。

これも大切な【Cell ラボ】の声です。

本書のなかでも、

現代アートの特徴として

「深く感じ、考える」という傾向を重視しています。

優れたアーティストの感性に近づく

アプローチとしても、五感や身体感覚などの

「身体性」を探ることを推奨しています。

あぁ、それにしてもこの苦みはなんなんでしょ~。

「アート」に内包された「デザイン」

さてさて、

「アート」と「デザイン」を知った上で、

あたらめてそれらの文脈を越えて

『生命の発露』を探究してみたいと思います。

ここでは、

「アート思考」と「デザイン思考」を入口に探究をはじめました。

しかし厳密にいうと

「アート思考」と「アート」はちがうし、

「デザイン思考」と「デザイン」もちがいます。

それを踏まえた上で、

『生命の発露』としての

「アート」と「デザイン」を辿ったとき、

私のなかで納得できるイメージとして

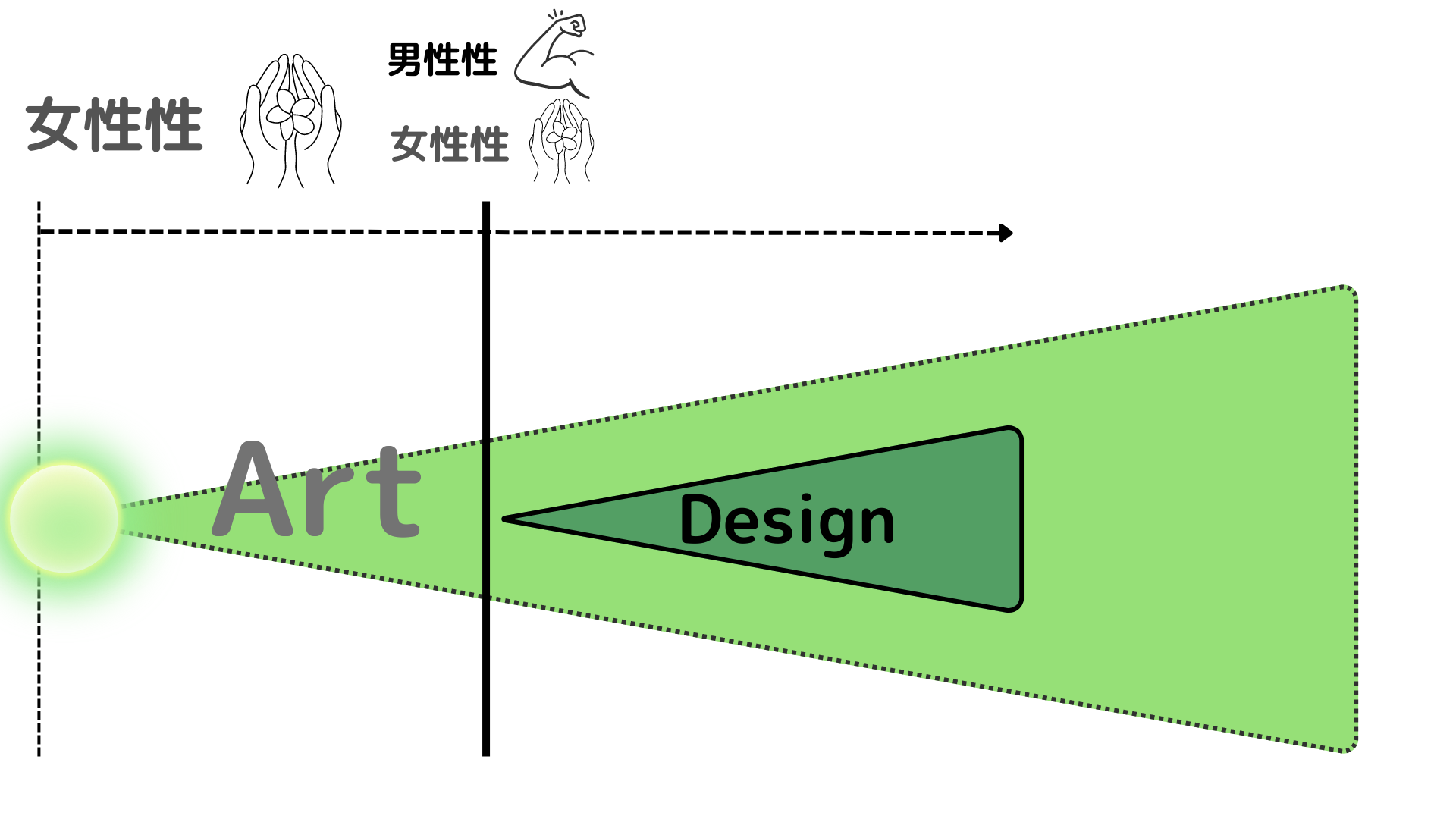

想起されてきたのはこんなものでした。

ある起点から生まれた「それ」が、

にわかに「0」から「1」に近づいたとき

形や仕組みとしての「デザイン」が想起される。

『生命の発露』としての

プロジェクトの辿るプロセスが

このようであればとても自然だと思えたのです。

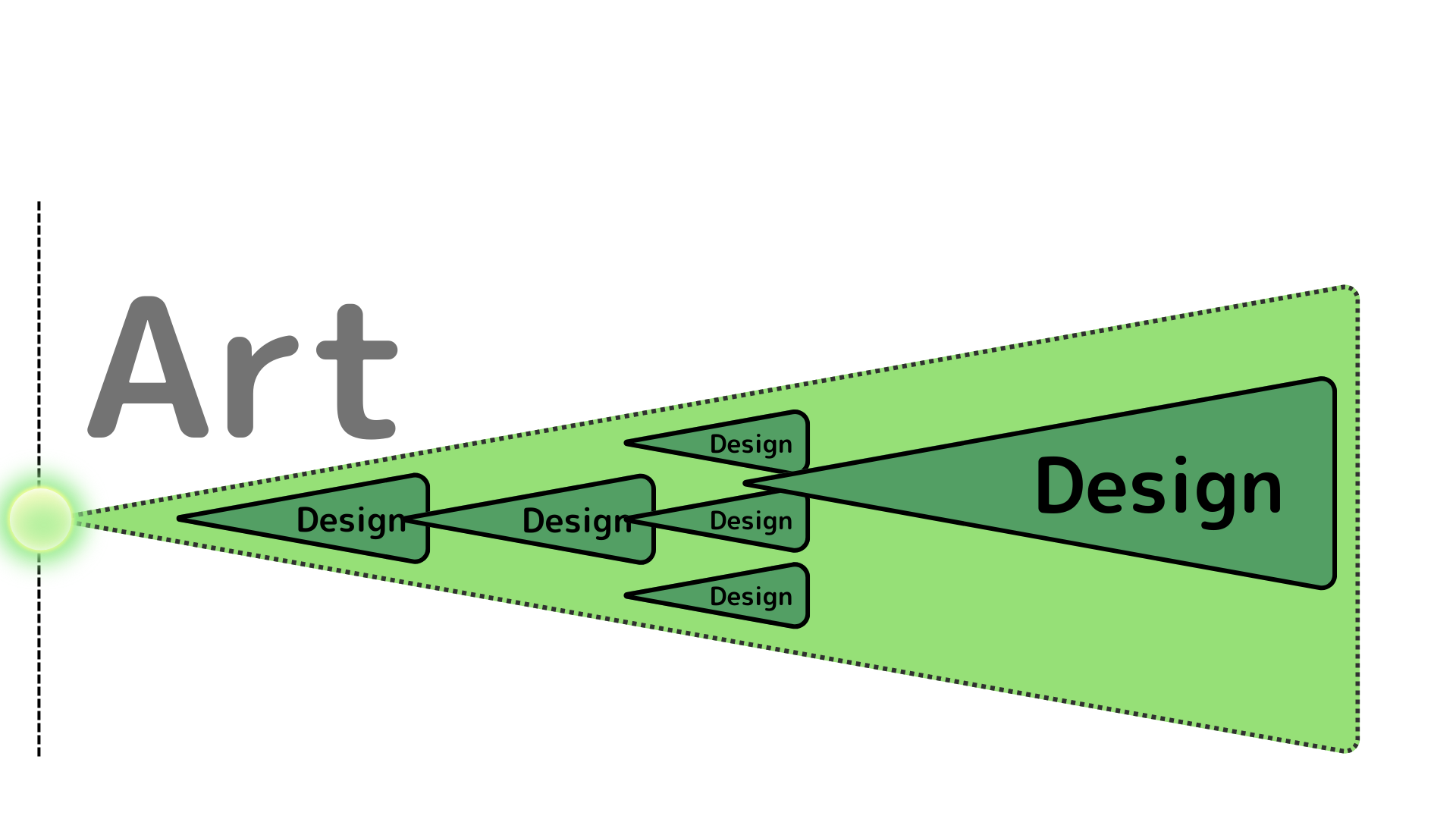

その創造が進むとともに、

あらゆるタイミングで

さまざまな形の「デザイン」が想起されますが…

どこまでいっても「アート」に内包された「デザイン」です。

「問題解決」が先行することはないのですね。

これは

そのプロセスで発揮される性質として、

「女性性」と「男性性」と置き換えることもできます。

まずは、

「女性性」的在り方で、

ある起点から生まれた「それ」を

じっくり観察し、その声を聴いていくこと。

そうするうちに、

目には見えなかった「それ」が

目に見えるようになってきます。

「0」だった種が「1」に近づいたとき

形や仕組みとしての「デザイン」が芽吹きだすんですね。

そのときに発揮されるのが「男性性」的在り方です。

しかし、

あくまでも「女性性」に内包された「男性性」。

方法論やテクニックに走ったり、

問題解決に急激に舵を切るのは禁物。

あらゆる意図を握りしめそうになる、

このタイミングこそ、こぶしの力をゆるめて…。

私の力で「見える」ようにするのではなく、

「それ」自身がもつ力によって

「見える」ようになっていきます。

目に見える「知識」や「情報」

「理論」や「エビデンス」ではなく、

日常や世界をとりまく

目には見えない「なにか」を観ようとする姿勢を大切に。

********

なぜかここでは、

とても断定的な表現をしています…

【Cell ラボ】の声は、

すべて私の「体現」に集約されていきます。

探究中のこれらは、

実験とともに進んでいます。

だからもうやってみるしかない!(笑)

これらの探究プロセスそのものも

【Cell ラボ】の大切な「デザイン」だからです。

ということで、

母親の戯言くらいに読んで

見守っていただけたら嬉しいです^^

続いては、

その「起点」について探究していきますね。

to be continue…