-Contents-

【被害者意識】と【当事者意識】

「自分の人生を生きられないなぁ」

と感じられるとき、

その意識に名前を付けるとしたら

【被害者意識】と呼べる状態です。

「自分の人生を生きているなぁ」

と感じられるとき、

その意識に名前を付けるとしたら

【当事者意識】と呼べる状態です。

この記事では、

どちらが良い・悪い、

どちらが優れている、

ということではなく、

じゃぁその【意識】の違いは

どこから生まれるの?

というところから書き進めて

いきたいと思います^^

これらの【意識】の違いは

能力のちがいではなく、

自分への“愛”があるかどうかなんだ、

と言われたらどう感じますか?

結論からいってしまうと、

【被害者意識】であるとき、

自分への“愛”がありません。

【当事者意識】であるとき、

自分への“愛”があります。

【被害者意識】であるとき、

自分のことを諦めています。

【当事者意識】であるとき、

自分のことを諦めていません。

フォーカスしているもの|視点のちがい

【被害者意識】とは、

その言葉通りに、

かつての被害者体験から

生まれた意識といえます。

幼少期の虐待や暴力など、

明らかな被害はもちろん、

親のしつけや学校の教育、

職場やコミュニティの暗黙のルール、

宗教の教えから離れた集団ルールも

【被害者意識】を生みだす一因です。

これらの体験やルールは、

私たちに

“自分の価値を過小評価する”

“相手の価値を過大評価する”

という歪んだものの見方を与えます。

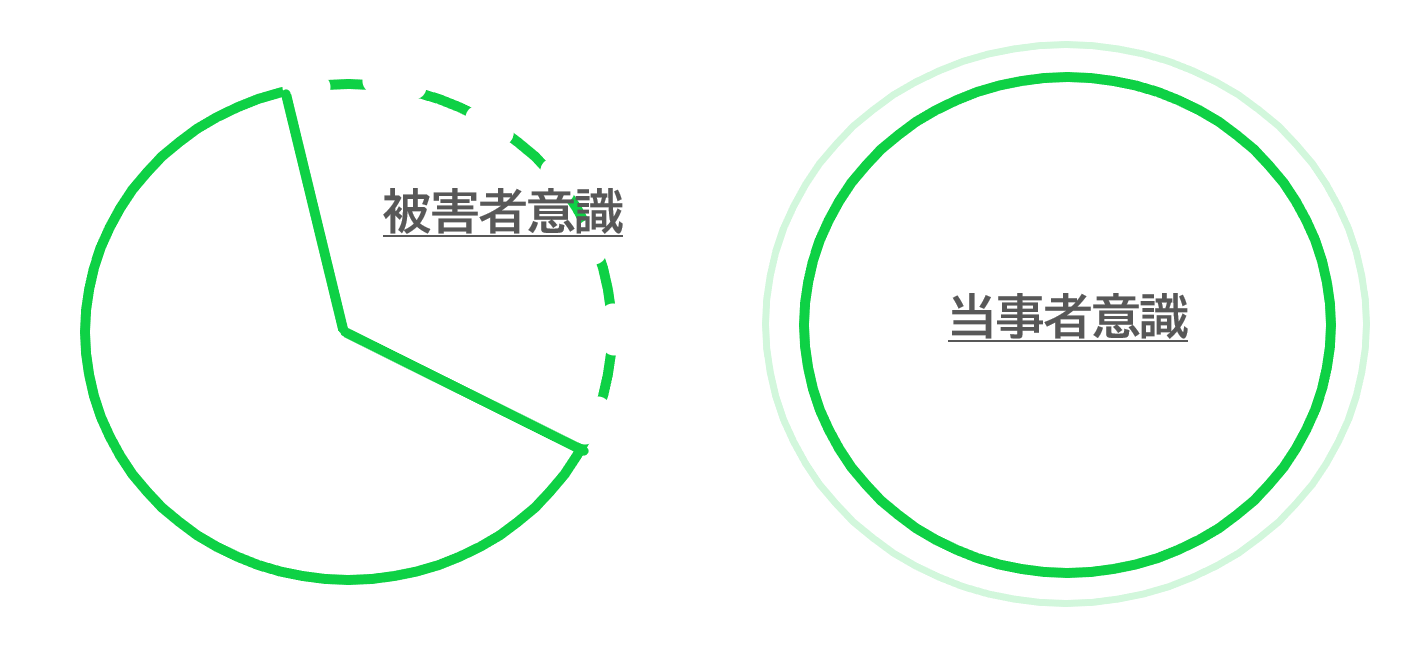

【被害者意識】と【当事者意識】が

それぞれフォーカスする“視点”の違いを

イメージにするとこんな感じになります。

【被害者意識】であるとき、

“欠けていること”や

“足りていないこと”など、

至らないところにフォーカスしています。

この意識のときに、

上司に叱られた、

といったことがあると

“上司に叱られる自分には価値がない”

もしくは

“自分には価値がないから上司に叱られた”

という空想にばかり意識が向きます。

【当事者意識】であるとき、

“欠け”や“不足”ではなく、

問題そのものにフォーカスしています。

この意識のときに、

上司に叱られた、

といったことがあると

“上司になぜ叱られたのか?”

という本質に意識が向きます。

その原因が自身の不始末なら、

それの改善に全力を注ぎます。

そこに“自分の価値”は関係ありません。

問題が解決するのもスムーズなので

問題は最小限に収まります。

ものごとには、

“フォーカスし続けると膨張する”

という性質があるので、

【被害者意識】のままでいると

問題は解決するどころか膨張していきます。

上記のイメージの

【被害者意識】がフォーカスしている

点線の部分は《リソース》とは

逆のもの(欠けているもの、足りないもの)

です。

《リソース》とは、

自分にとって心地いいもの。

自己実現の土台になっていくものです。

その逆ということは、

自己実現を非現実化していく、

と表現してもいいのかもしれません。

これまでの社会の在り方は、

【被害者意識】を煽る側面が

強かったので、

《心地いいものを選ぶ》のが

苦手な人も多いですよね。

人生をよりよく生きようと

している真面目な人ほど

その傾向が強いのかもしれません。

私自身も、

宗教的な懺悔という概念から、

自分を非力化する、

ということがクセになっていたので

《心地いいものを選ぶ》ってすごく

苦手でした…。

あえて

《心地よくないものを選択する》

ということに、

なんとなく美徳のようなものを

感じていました。

これって一見、

“乗り越えてる”感もあるし、

“易きに流れていない”感じもするし、

なんとなくちゃんとしてるように

感じますよね。

でも、

この在り方を本質的に表現すると、

“自分で自分の機嫌をとらずに

他人に自分の機嫌をとらせようとしている”

といえてしまうんです。

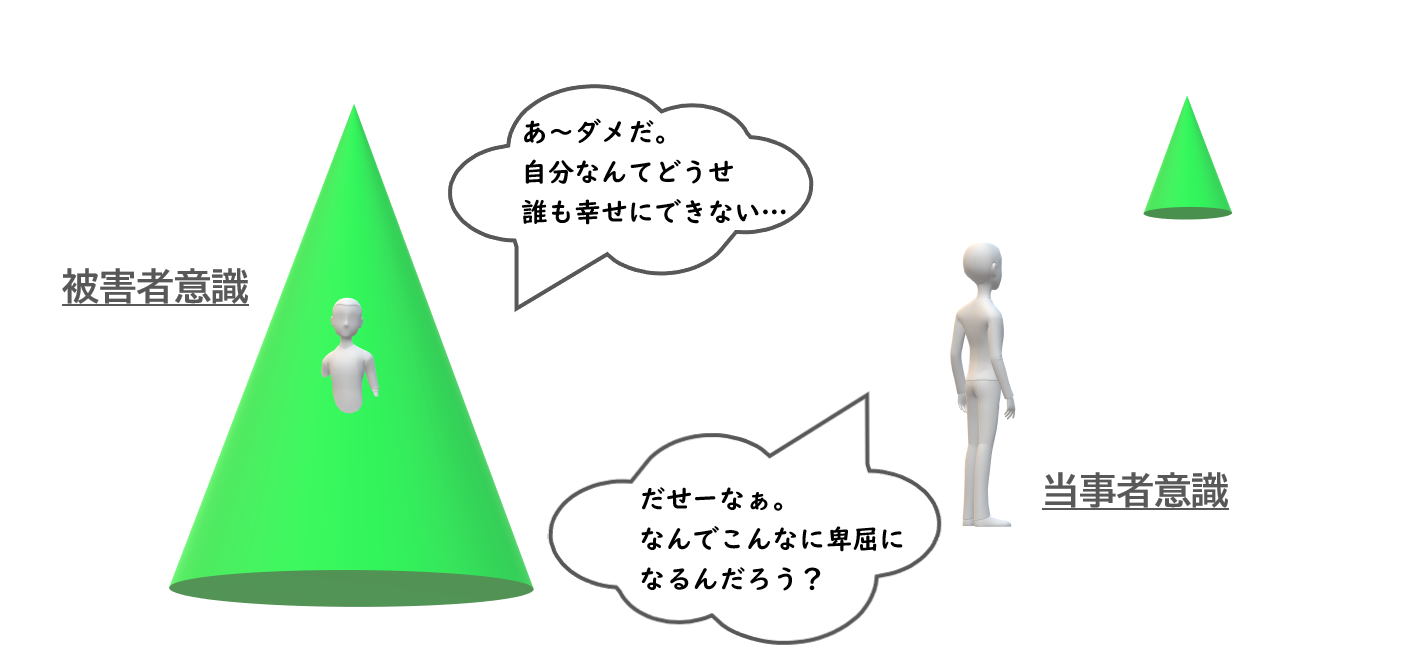

このことに気づいたとき、

自分自身に対して、

“あ~ダサいな。

なんかごめん。。”

という気持ちになりました(笑)

その一瞬はざわざわするというか、

恥ずかしい気持ちもあったし、

過去を塗り替えてしまいたい、

という気持ちもありました。

でも、

そういった気持ちも全部、

“そういう気持ちなんだね~”

と見守ってあげることで、

私自身が安心してそれらの気持ちを

受けいれていくことができました。

これも【自己受容】ですよね^^

そんなプロセスは面倒だ!

というときはそのままで大丈夫♡

対極を深めると…

という話がありましたよね。

つまり、

【被害者意識】をトコトン突きつめて、

「やべぇ生きづれぇ!!」

のところまでいってみると、

荒療治ですが、たぶん

【当事者意識】が芽生えてきます(笑)

でも

できればそんなしんどい思いはしたくないですよね。

大丈夫です。

リソースをしっかり膨らませて

体感に落とし込んでいけばいいんです^^

その具体的な方法も記事にしていきますね。

“できごと”や“感情”との距離の置き方

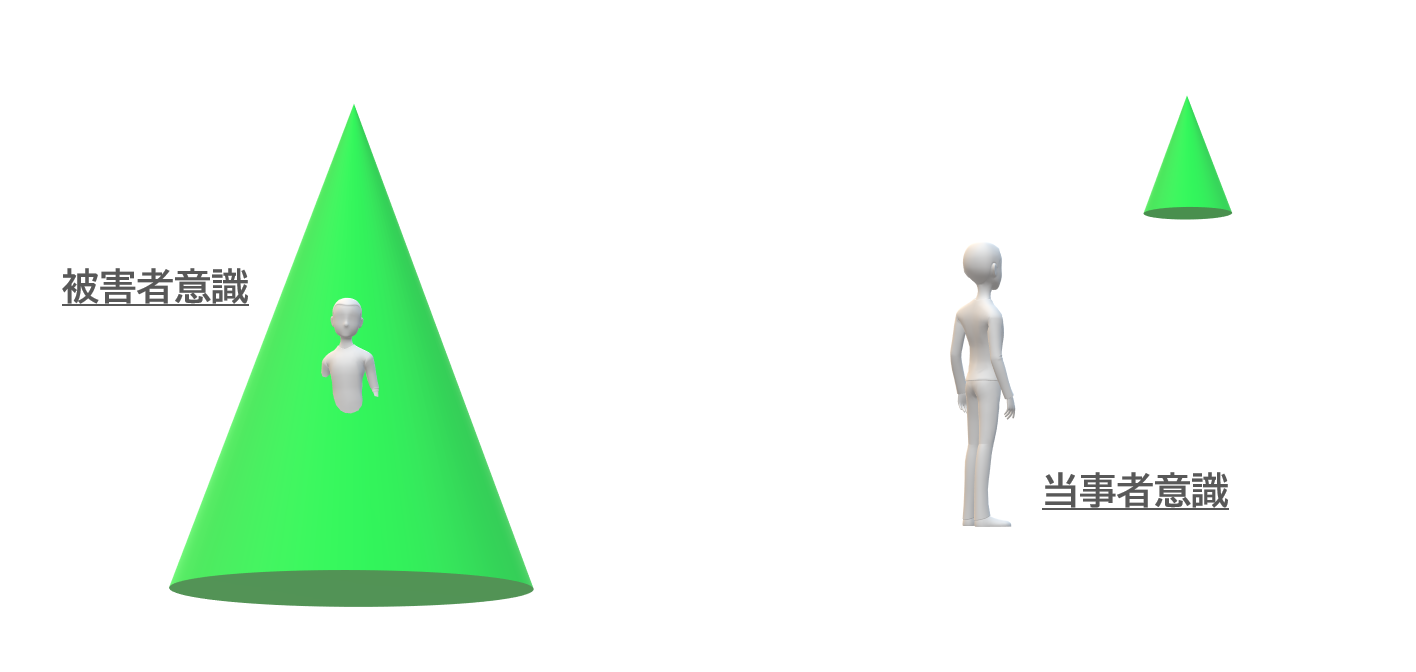

【被害者意識】であるとき、

【被害者意識】であるとき、

対象となる“できごと”や、

自分から湧きだす“感情”に

どっぷりと浸かっています。

“できごと”や“感情”に共鳴して、

「あぁ自分なんてだめなんだ」

「どうせ自分なんて」

「人生なんてろくでもない」

と、自分を諦めています。

こんなとき、

自分への“愛”があるとは

言えませんよね。

【当事者意識】であるとき、

対象となる“できごと”や

自分から湧きだす“感情”と

一定の距離をたもっています。

イメージでみると、

ものすごくドライな人、

みたいな雰囲気ですが(笑)

そうではないんです。

こうやって、

“できごと”について、

「ただそれだけ」

“感情”について、

「あ~そうなんだなぁ」

と眺めることのできる態度が

自分を見守るという愛になるんです。

ただ眺める、という態度が、

自分自身への愛ある姿勢なので、

自分自身が安心感を感じることができます。

そうやって安心することができると、

ものごとの本質を直視することが

できるようになるので、

“できごと”や“感情”に巻き込まれて

しゃがみ込んでしまう、

ということがなくなっていきます^^

言葉にすると

なんだかわかりにくい印象ですね。

たとえば、

パートナーシップの記事でお話していた、

彼女の新しい彼を例にするとこんな感じです。

仕事が上手くいかなくなって

しまったことをきっかけに

前の彼女を音信不通にしてから

彼女を失っていくまでの彼は

【被害者意識】の状態でした。

その後、

前の彼女を失ったことで

“自分と向き合う”ということを

はじめた頃の彼が、

【当事者意識】の状態です。

前者の彼が、

自分自身を諦めていたから

前の彼女を失うことになりました。

後者の彼が、

自分自身を諦めることをやめたから

今の彼女とのご縁がありました。

意識の高さではなく自分への“愛”があるかどうか

人生は、

私たちが思い込んでいるほど

アンコントロールなものではありません。

「なんでも“気の持ちよう”よ!」

という安直すぎるとも感じられる

このアドバイスは実は的を射ているのです。

このことを、

ソマティック(身体性)の観点から

体験していただければと思います。

思い込みを握りしめていると

身体には力みが生まれます。

思い込みを手放すほど、

身体から力はぬけていきます。

その逆で、

身体から力がぬけていくほど、

思い込みを手放していくことができます。

身体のもつ【ちから】と【知性】は

こうした意識の転換をも可能にしてくれます。

【当事者意識】でいるために、

「自分の人生を生きているなぁ」と

感じられるために、

頭脳明晰である必要は一切ありません。

ただ身体と思考をゆったりと、

“自分のことを知る”

“自分のことを労う”

“自分を大切にする”

ということを通して、

自分と向き合っていくことができれば、

自然と【当事者意識】になっていきます。

【被害者意識】と【当事者意識】とは、

マネジメントや組織論の文脈で用いられることが

多い言葉です。

比較的、

仕事のできない人は【被害者意識】、

仕事のできる人は【当事者意識】

であるといわれる傾向にありますよね。

その文脈では、

【被害者意識】は他責的

(すべては人や環境の責任だとする態度)で、

【当事者意識】は自責的

(すべては自分の責任だとする態度)だから、

後者のほうが優れているんだ、

という主張が目立ちますし、

そういった側面があるのも事実です。

しかし、

その【意識】のちがいが、

自分への“愛”があるかどうかである、

という見方をすると少しちがった側面が

見えてきます。

組織において評価されやすい

【当事者意識】の持ち主は、

自分への“愛”があるから、

自分というものをよく知っているし、

自分の適性も分かっているから

そこにいる、ということがいえます。

組織において評価されにくい

【被害者意識】の持ち主は、

自分への“愛”がないから

自分というものをよく知らないし、

自分の適性も分かっていないから、

そこにいてしまっている、

ということがいえますよね。

ということは、

マネジメントの観点からみても

その【意識】のちがいを

やる気のなさや意識の低さと断定するよりも、

“自分と向き合うこと”を促してあげるほうが

有効であるという発想が生まれてくるかもしれないですね^^

—————

気をつけておきたいなぁと思うのは、

この世界には、まだまだ

【被害者意識】に陥ってしまうような

ワナがたくさん転がっているということです。

「あなたたちは被害者なんですよ~」

という音にしないアナウンスを忍ばせた

情報がとても多いと感じます。

うっかりと

“自分は被害者なんだ!”

と感情的になったり、

それらの情報を警戒しすぎて

過敏になったりしたくないですね。

なんていうことを考えていたら、

ピッタリの題材の本に出会いました。

本の感想は次回の記事で^^

——–

Q.「ソマティック(身体性)とは?」

●【概念編】

⇒思考(左脳)と身体感覚(右脳)のちがい①~⑤・<最終章>

※<最終章>までの連続シリーズです。

●【本質編】

⇒ソマティック(身体性)な探究~本質編~

●このブログでは、

【パーツ心理学】にもとづいて、

身体の細胞や感情に対して

“擬人的”な表現を多く用いています。

自分と向き合ったり、

感情と距離をおくことを優しく

手伝ってくれる神経生物学的な考え方です^^