-Contents-

◎ちょっとまとめてみます◎

前回までの記事で、

ジェンダーのバランスの流れから

組織づくりと《男性性》、

そして進化と《女性性》について

探究してきました。

ソマティック(身体性)の概念シリーズから

また探究ワードが増えてきたので、

今一度イメージにまとめてみました^^

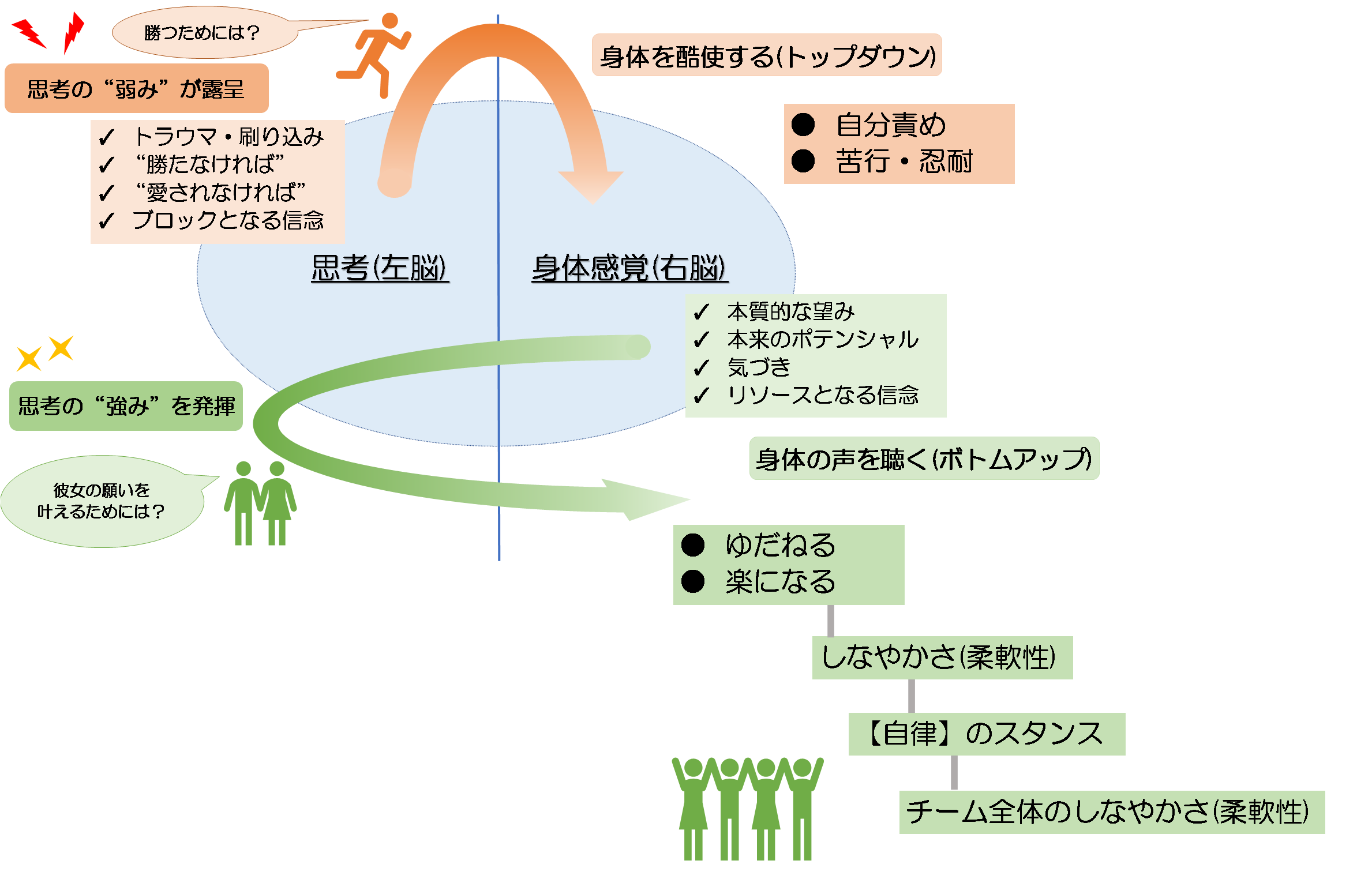

中心軸を真ん中として、

左側を思考(左脳)、

右側を身体感覚(右脳)としています。

上方が

【思考】だけで突き進むパターン、

下方が

【身体感覚】から【思考】の順で

進んでいくパターンです。

イメージからも分かるように、

【思考】だけで突き進んでいくと

身体を酷使するトップダウンの形となり、

「自分責め」や「苦行・忍耐」といった

流れを生んでしまいます。

【思考】の“弱み”が露呈してしまうんですね。

これまでの《男性性》優位な在り方です。

一方で、

【身体感覚】から【思考】の順で進むとき

身体の声を聴くというボトムアップの形となり、「ゆだねること」「楽になること」ができます。

それが個人の【自律】のスタンスを養い、

ひいては組織全体のしなやかさ(柔軟性)につながっていきます。

【思考】の“強み”が発揮されていますよね。

これからの《男性性》と《女性性》のバランスがとれた在り方です^^

【自分とつながる】とチームづくり

前回の記事で、

【自分とつながる】ということの意味を

探究してきました。

一人ひとりが、

本質的な自分(魂)というレベルで

自分を知ることが成長と成熟を

もたらすということを、

お子さんの不登校に悩むお母さんを

例にあげてお伝えしていました。

この例を、

クリエイティブなデザイナーさんに

代えてチームづくりについての探究を

もう少し深めてみますね^^

——–

あるデザイナーさんは、

ボロボロになりながら

数多くの案件を引き受けていました。

睡眠時間を削って

クライアントさんの要望に応え続けますが、

身体からのSOSには耳を傾けません。

そして彼女は、

自律神経失調症と診断され、

休職せざるを得ない状況に

見舞われました。

けれど彼女はこれを好機と思い、

これまで無視し続けていた、

“身体の声”に耳を傾けはじめます。

感情や感覚、

自分のなかから湧いてくる

さまざまなものをジャッジせず、

ひとつひとつ眺めていきます。

そうするうちに

少しずつ“自分が楽になること”を

許せるようになりました。

そして

自分の【リソース】もたくさん見つかり

“なんかいい感じ♪”で過ごせるように。

(この【リソース】の育て方と、

気分を選ぶことについて記事を

書きました^^)

日々の仕事も身体のことを優先して

“ゆだねた”感覚で取り組むようになっていきます。

これまでの数々の案件は、

ただ【思考】で突き進んで

「デザイナーとして生計を立てなければ、

成功しなければ!」

という強迫観念に駆られて受けてきたものでした。

その強迫的な気持ちは

夢を否定してきた人を見返したい気持ちや

成功して賞賛されたい、という

“愛されなければ意味がない”という

無意識のなかの思い込みによって生まれていたことに気づきます。

でも、

“自分を愛してみよう”という軽い気持ちで

過ごしていると、

そんな価値観はどこへやら、

もっともっと大切な「気づき」がやってきます。

“ただ自分が心地いいと思うことだけしたい”

そんな「気づき」でした。

とても不思議なことなのですが、

私たちの魂の願いの根底には

「成長したい、成熟したい」という欲求があります。

彼女の大切な気づき、

“ただ自分が心地いいと思うことだけしたい”

という想いは、ただの怠惰に終わりません。

そんな生活を送るうち、

ふとしたとき彼女のなかで

深く【自分とつながる】瞬間が訪れました。

本質的な彼女(魂)の願いは、

“デザインを通して自分を表現したい。

そしてデザイナーのポジションをもっと

高めていきたい。”というものでした。

ふと湧いてきたこの欲求を

身体で感じてみます。

なんともいえない温かさと

それでいて芯のあるクリアな感覚。

一気に肩の荷が下りるような感じがします。

さぁここからが【思考】の出番です。

それを叶えるためにはどうすればいい?

同じビジョンをもつ人はどこにいる?

今すぐできることは?

もちろん【身体感覚】も大切に。

ガツガツモードではなく、

受け取りモードでゆったりと^^

宇宙からもたらされる大切な情報に

“目”が向いてくれます。

“耳”が向いてくれます。

宇宙からもたらされる大切なご縁のために

“身体”が動いてくれます。

(そんな感覚が生まれます。

このことについてはこちらの記事を^^)

そんななか、

彼女にある会社との出会いが訪れます。

そのチームと彼女には、

“デザイナーのポジションを高めたい”

という共通の目的がありました。

組織づくりの記事でも

書いていたように、

ティール型組織では

“メンバー一人ひとりに意志決定権があり、

個人の意思によってチームの目的の実現”

を目指します。

チームの目的は、

彼女の目的でもあるのです。

彼女がこのチームに参加するとき、

クリエイティブな領域のことについては

一見“自己犠牲”と思えるほどの貢献を

果たすかもしれません。

けれど、

それが彼女の

“デザインを通して自分を表現したい”

という本質的な自分(魂)の願いと

つながっているので彼女にとっては

本望なんですね。

その代わり、

「クリエイティブな領域以外のことは

興味もスキルもないから、

できる人お願いね!」

というバウンダリー(境界線)も持ちあわせています。

チームメンバー全員がそれを了承し、

それぞれも同じ在り方をします。

けれど、

メンバー全員が【自律】のスタンスなので

自分勝手な一人勝ちにはなりません。

たとえば

全員が興味もスキルもない領域が

1つあるとすれば、

それをメンバー10人が「0.1」ずつ

負担するという発想もでてきます。

これまでも一見同じような発想は

あったかもしれません。

でもこれまでとの決定的なちがいは、

それがメンバーの「我慢や自己犠牲」

によって成り立っているかどうかです。

「我慢や自己犠牲」には限界があります。

それがチーム全体の柔軟性につながることはありません。

【自分とつながる】ということが

《個》でできていると、

お互いのバウンダリー(境界線)と

リスペクトを保つことができるので

《全体》に柔軟性が生まれます。

つまり、

自分も他者も同じくらい大切にできるんですね^^

こんなこともあるかもしれません。

チームの目的にとって

そのメンバーのスキルに価値がある場合、

そのメンバーの報酬を倍にすることもでてきます。

ここで大事なのは、

そのメンバーが“目先の報酬”に目がくらんで

本望でない仕事を受けてしまわないことです。

そのためのバウンダリー(境界線)と

リスペクトです。

どの金額までなら、

自身の本望の域で請け負うことができるのか。

そもそも、

そうした金銭的なことで評価されることは心地よくないのか。

それを自分自身が認識して

言葉にしてチームに伝える必要があります。

チームが“お金で釣った”

という結論を導くのも、

チームが“それだけメンバーを評価している”

という結論を導くのも、

そのメンバーの在りよう次第なんですね。

“誰かのせい”

ということは基本的にありません。

これが本当に大切な本質の部分です。

少しずつ、

時代が目指す組織づくりのエッセンスが

みえてきたような気がします。

【自分とつながる】という状態でいると、

“自分(魂)に対して恥ずかしい生き方を

したくない”という気持ちが生まれるので、

そんなメンバーによって構成されたチームが

強くなるのは当然といえば当然なのかもしれません。

人と比べる必要がまったくない理由

この傾向は、

会社や企業といった組織だけでなく、

地域や学校、家族レベルなど

あらゆるコミュニティで求められていきそうです。

一人ひとりが

“なにが得意で、なにが不得手なのか”

“なにが好きで、なにが嫌いなのか”

“なにが快で、なにが不快なのか”

“なにが許せて、なにが許せないのか”

“なにが生きがいで、なにが徒労なのか”…

こうした自分の深いところを、

ほかでもない自分自身が受けいれ、

それを言葉と行動にしていく必要があります。

そして本当に大切なことは、

それが苦しみでも、強くならなきゃ!

ということでもまったくなく、

むしろ一人ひとりが“楽になること”で

見えてくるんだ、ということです。

それは結局、

一人ひとりが“自分らしく生きていく”

ということにつながりますよね^^

前回の記事でも書いていたように、

本質的な自分(魂)が

“なにを大切にしているのか”

によってたどるプロセスもまったくちがいます。

——–

“彼氏ができないこと”で悩む二人の女性が

同じアドバイスをされて、それに取り組むとします。

二人とも同じように

真摯に取り組んでいるのに、

一人はすぐにパートナーができて、

もう一人はなかなかパートナーが見つかりません。

でもそれでいいんです。

後者の女性の魂が

“パートナーシップ”におけるプロセスで

より深い経験や学びを得たいということを

望んでいる可能性があるからです。

ただ単純に、

「素敵なパートナーができて幸せだわ♡♡」

では魂の望みが満たされないんですね。

そして逆に、

すぐにパートナーができた前者の女性の魂は

“子どものこと”で深い体験を望んでいるのかもしれません。

本当に、

何ひとつとして、

誰ひとりとして、

“人と比べる”ということをしなくてもいい

理由というものが見えてきますよね^^

そして、

組織づくりの探究からもみえてくることは、

“自分の人生に対して真摯でいよう”

という心持ちが一番大事!

ということです。

ここまで読んでくださって

「自分はそんなティール組織に

属する予定ないしな~」とか

「組織づくりには興味ないわ」

なんて思わないでください(笑)

“組織づくり”という角度からみたときも、

やっぱり時代の変化において

私たちに求められているものが見えてきます。

どのテーマにも、

同じものがあるということを

少しでも感じていただければ

この「探究」にも意味が生まれます。

どうぞ興味深く眺めて頂ければ幸いです^^

——–

ソマティック(身体性)×組織づくりの探究も

これで一旦完結です^^

組織づくりの探究については、

【被害者意識】と【当事者意識】の記事も

あわせてお読みいただくと面白いかもしれません。

次回は、

“自分の人生に対して真摯でいよう”

という態度のベースとなる

【リソース】について記事を書いてみたいと思います。

Q.「ソマティック(身体性)」ってなに?

●【概念編】

⇒思考(左脳)と身体感覚(右脳)のちがい①~⑤・<最終章>

※<最終章>までの連続シリーズです。

●【本質編】

⇒ソマティック(身体性)な探究~本質編~

●このブログでは、

【パーツ心理学】にもとづいて、

身体の細胞や感情に対して

“擬人的”な表現を多く用いています。

自分と向き合ったり、

感情と距離をおくことを優しく

手伝ってくれる神経生物学的な考え方です^^