-Contents-

時代の流れと“ジェンダーのバランス”

以前の記事でご紹介していた

“ジェンダーの質”という概念は、

ソマティック心理学だけでなく、

おもに文化人類学という領域で

扱われているテーマです。

身体のつくりが

男性だから《男性性》、

女性だから《女性性》、

というわけではありません。

一人の人のなかに、

《男性性》と《女性性》が

存在しています。

《男性性》と《女性性》には

それぞれ“エッセンス”となるものがあります。

そして、

どちらのどのエッセンスが

より多く表出しているかも

一人ひとりちがいます。

詳しくは、

こちらの記事をご覧ください^^

以前の記事でも、

時代の波が少しずつ

《女性性》にシフトしてきている、

ということについて書いていました。

今回の記事では、

それをもう少し深掘りして、

時代の流れと“ジェンダーのバランス”

について探究してみたいと思います。

———–

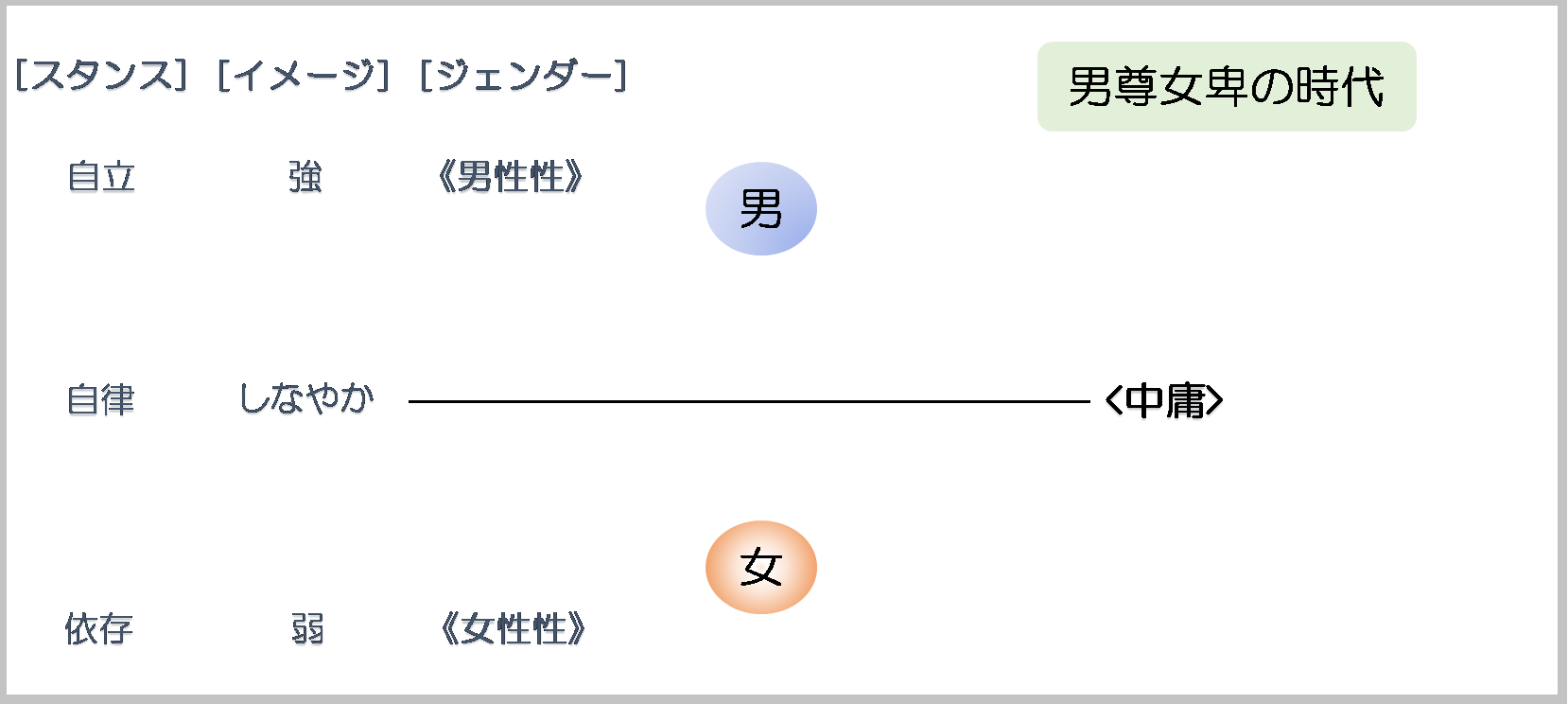

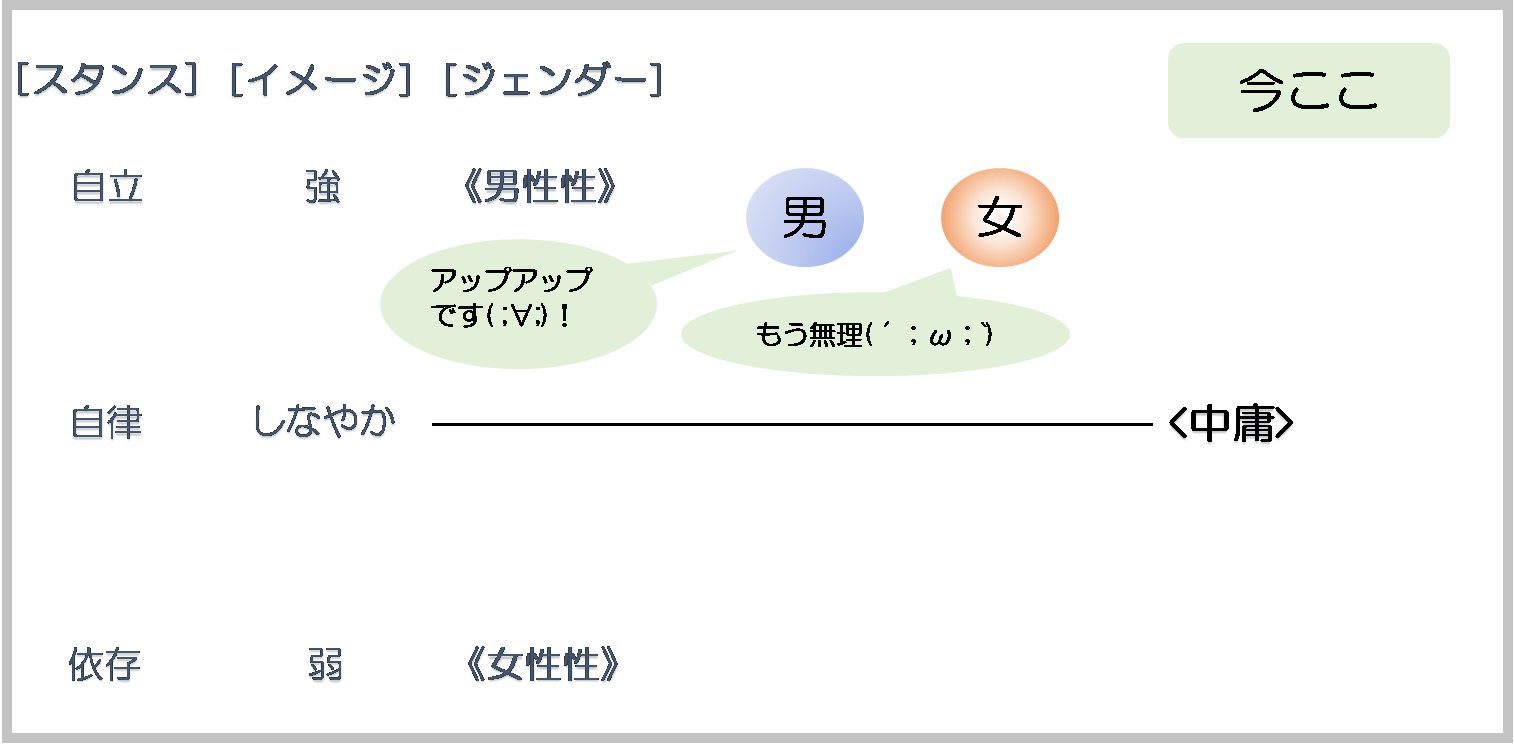

日本の近現代を例にしたものですが、

【自立】・【自律】・【依存】

からみる[スタンス]の視点。

【強さ】と【弱さ】

からみる[イメージ]の視点。

《男性性》と《女性性》

からみる[ジェンダー]の視点。

【男】と【女】

からみる[肉体としての性]の視点。

(つまり実際の人々の行動)

それぞれの視点から、

時代の変遷をたどっていきたいと思います。

まずは、

「男尊女卑」の時代です。

女性は男性の3歩後ろを歩くのが理想

といわれた時代ですね。

一見バランスが良いように見えますが、

【共依存】を量産しかねない、

健全とはいいがたいバランスとも

思えますね。

(共依存とは、

恋愛依存症の女性と

回避依存症の男性のカップルに

起こりがちな、不健全なのに

離れられない関係性のことです。)

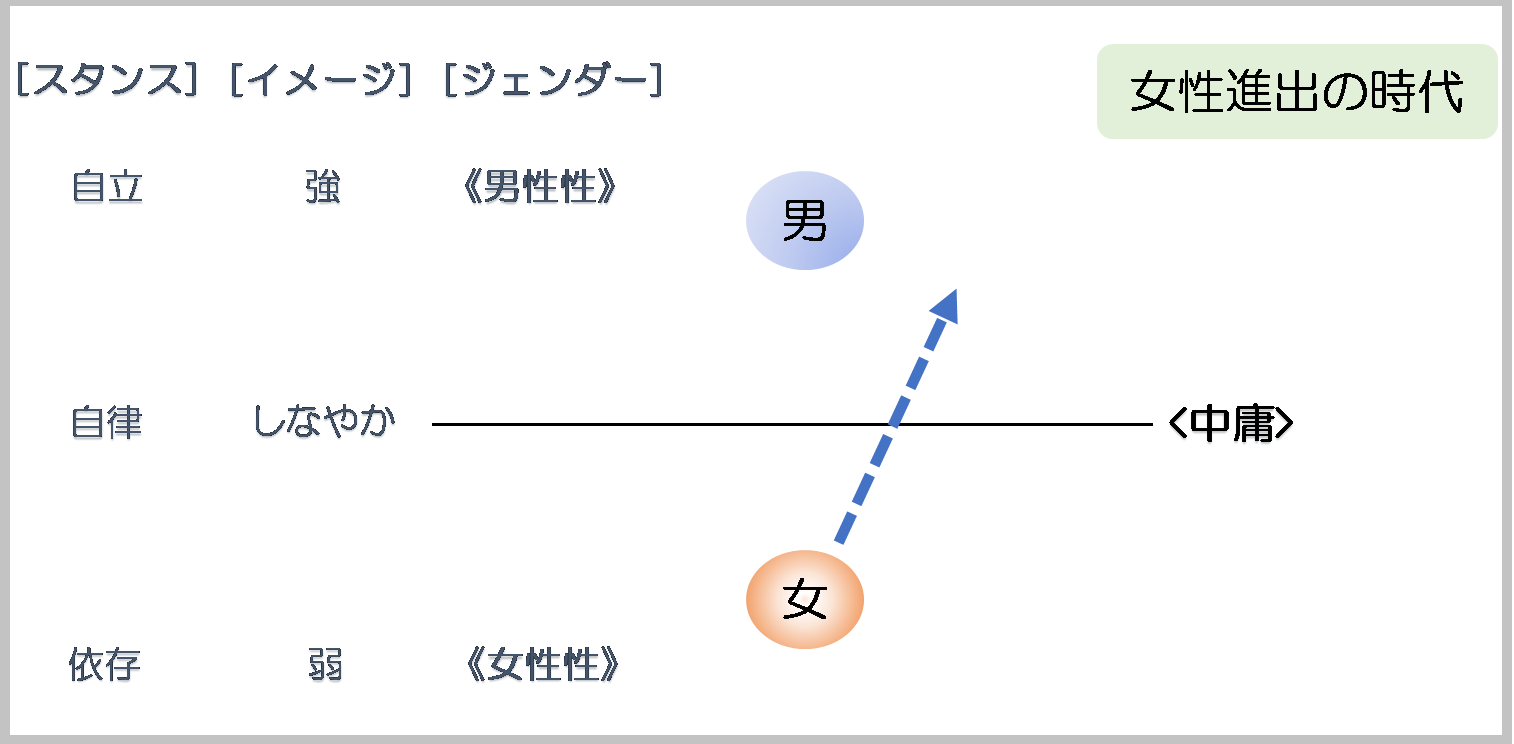

そして次第に、

女性にも教育の機会が与えられ、

女性の社会進出が進むようになりました。

《男性性》の強さにひっぱられて、

女性が《男性性》を身につけることで

男性と同等になっていく傾向です。

そして、

「家は女が守るもの」

という価値観は薄れ、

専業主夫をかってでる男性も

でてくるようになります。

なんだか一見、

男女平等で良い感じがしますよね。

でも、とっても《男性性》に偏っています。

そうなんです。

《男性性》優位なままで、

男女平等が成り立っているんですね。

今、私たちが生きている時代は、

疲弊しきって疲れ果てたステージ

ともいえますよね。

平等でいい感じよね^^

というのはまやかしに過ぎず、

そろそろ限界を迎えているように感じます。

コロナ禍で急速に変化した意識

特に

このコロナ禍によって、

さまざまな違和感が人々を襲いました。

《男性性》優位な時代だからこそ

成り立ってきた、

【支配的】な構造、

【思考優位】な生き方…

そうしたことに「???」を

感じる人が増えました。

「勝つことが正義って本当かな?」

「だいたい成功ってなに?」

「自分が本当にやりたかったことは

なんだったっけ?」

「言われるがままの固定観念に

縛られてはいなかっただろうか?」

「こんなに踏んばらなくてはいけない

理由ってなに?」

「体裁にこだわり過ぎていたのかも?」

いろんな人が、

いろんな場所で、

いろんなことを感じ始めています。

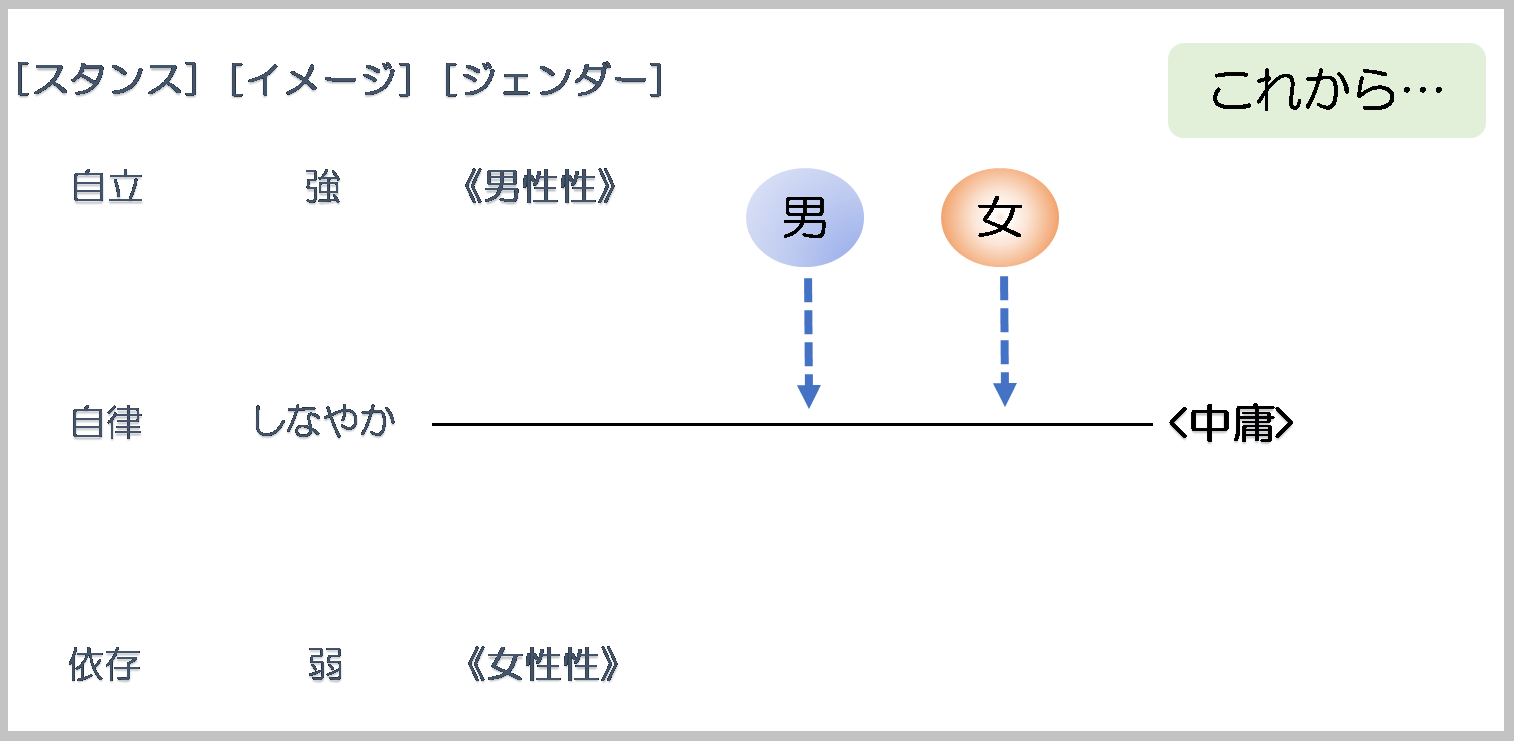

そして

少しずつですが、

こんな感じで世の中が動いています。

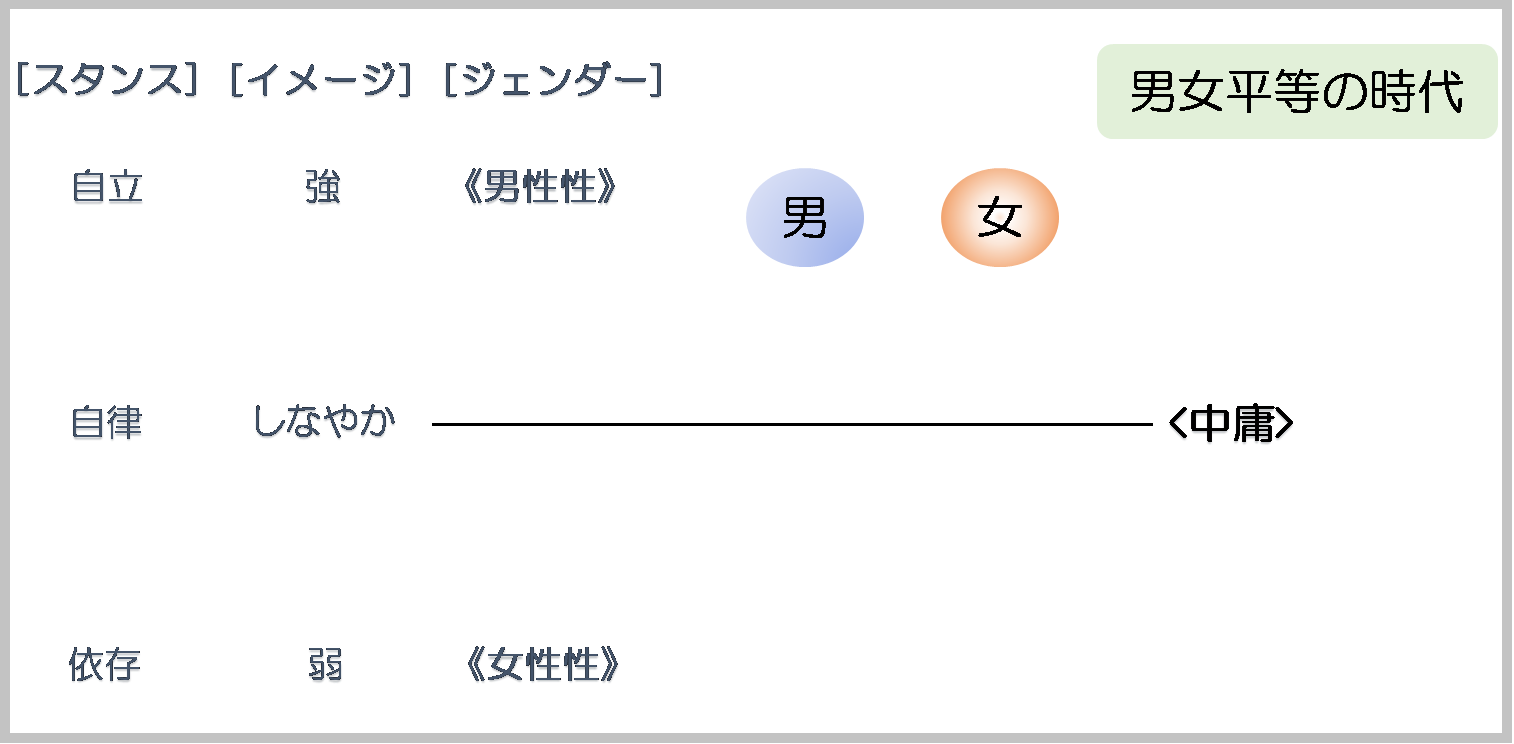

《男性性》優位なところで

男女平等を果たすのではなく、

《女性性》も取りいれながら

もっと“中庸”なところで、

男女平等を果たしていくような動きですね。

【思考】とは、

《男性性》のエッセンスです。

こちらの記事でもふれていたように、

【思考】だけで突き進んでいくと、

刷り込みやマインドコントロールという形で

【思考】の弱みにつけこまれやすくなります。

だからこそ、

《女性性》の“感情”や“感覚”を取り入れて、

本質的な自分(魂)にふれることで

「自分はどう感じ、どう考えるのか?」と

【思考】の強みを生かしていくことが必要なのだと感じます。

私たちは今、

言われるがままに

《男性性》優位な社会に流される世界から、

一人ひとりが《男性性》と《女性性》の

バランスをとって立ち上がっていく世界への

岐路に立っているのかもしれません。

———–

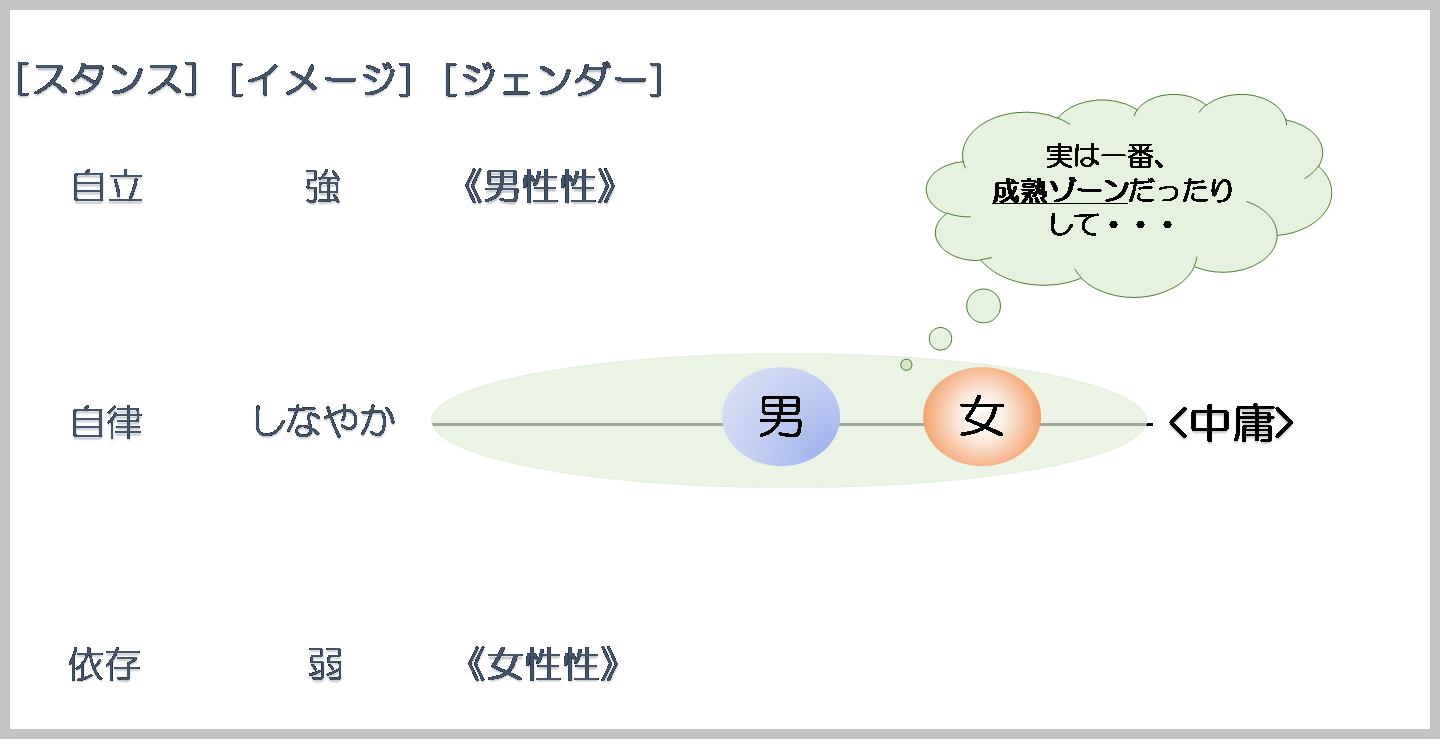

こうして、

“ジェンダーのバランス”

という視点で眺めてみると、

私たちは着実に進化しているんだなぁと

感慨深い気持ちになります^^

決して、

過去が間違っていたとか、

ダメだったとかではなく、

そのときそのときの状況に

適応し続けているということですよね。

そしてこれから進んでいくであろう、

《男性性》と《女性性》が

ちょうどよくバランスできる位置では

一人ひとりが【自律】して《中庸》の

状態にいることが求められていきます。

こちらの記事でも

書いていたように、

《中庸》とは、

最善な状態を表す仏教用語です。

これまでの

西洋思想的な

二元論(善か悪か、黒か白か)から

東洋思想的な

一元論(個が集まって全体である)

へのシフトの流れのなかにいるんですね。

どちらが優れている、

ということではありませんが、

なんとなくこの在りようを眺めてみると、

着実に成熟の方向に向かっているのだと

思えてなりません。

そして、

ソマティック(身体性)がもつ

心身一如の考え方が急速に

求められはじめている理由が

わかるような気がします^^

ソマティック(身体性)×組織づくり

ここまで、

時代の流れと“ジェンダーのバランス”

について書いてきました。

“ジェンダーのバランス”の変化は、

組織づくりにも大きな影響を与えています。

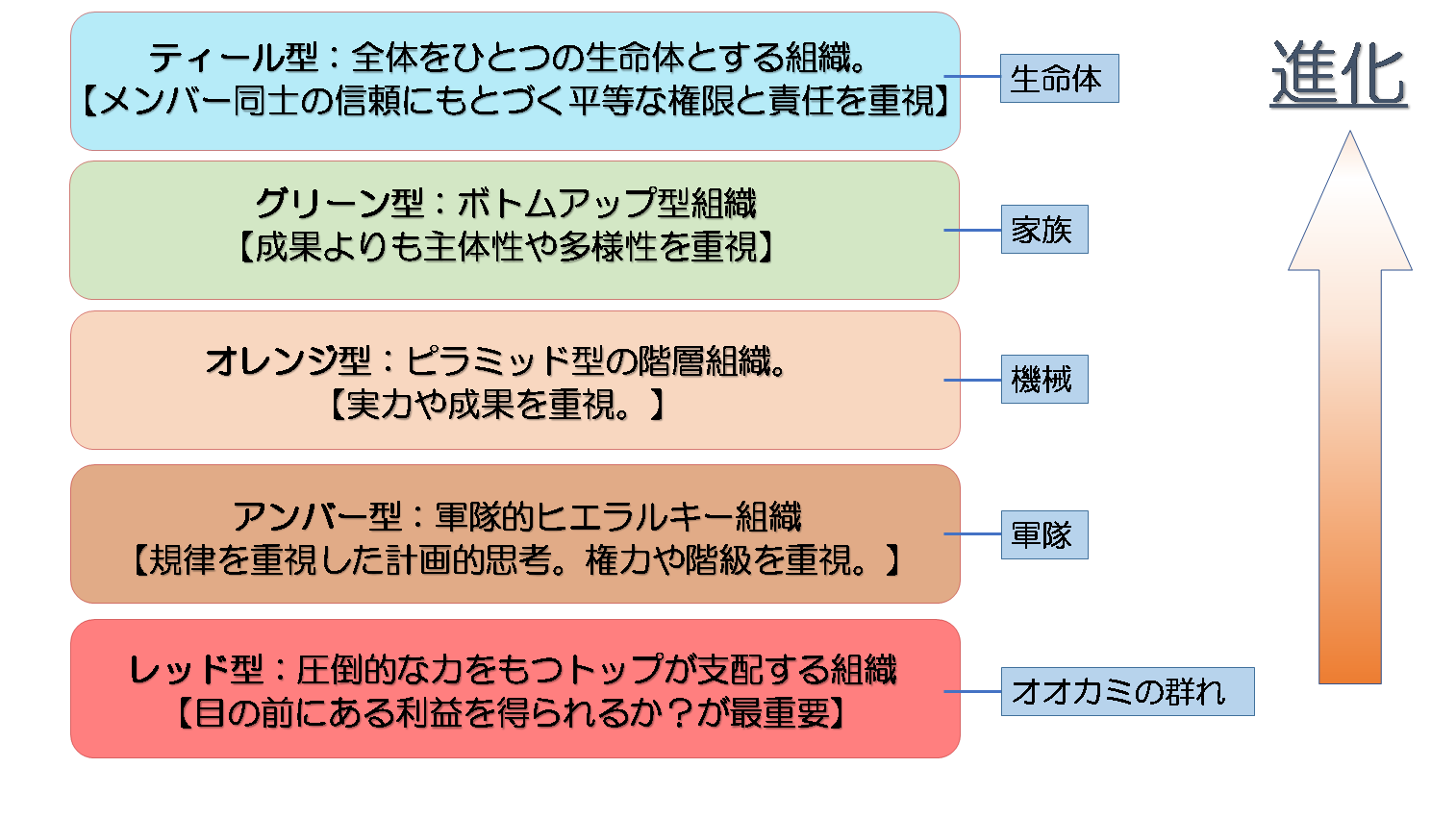

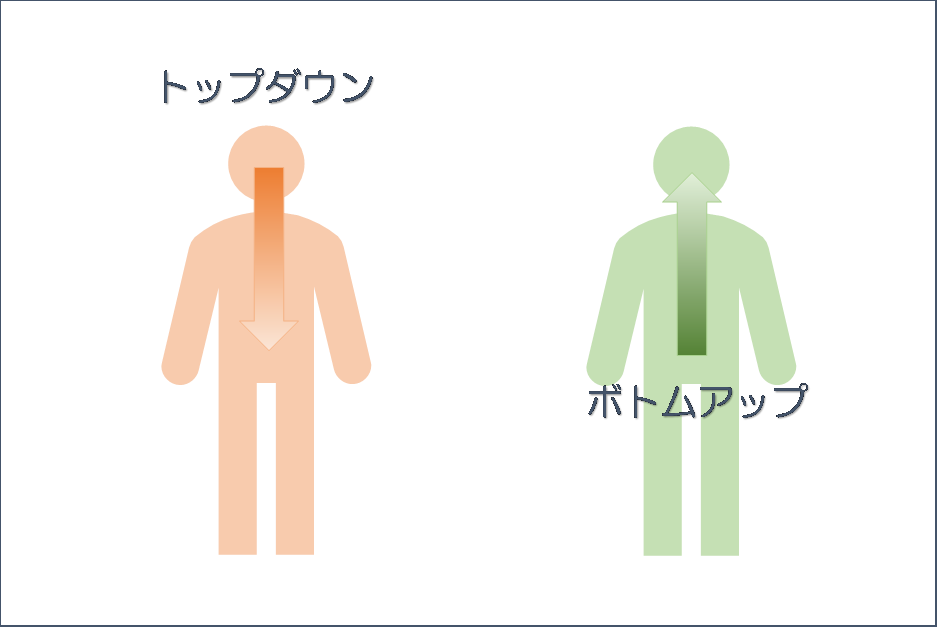

これまでの組織は、

《男性性》優位の時代には通用した、

リーダーをトップとした

ピラミッド型の支配構造、

つまりトップダウンの在り方でした。

今、

このトップダウンの在り方は限界を

迎えているといわれています。

そしてその進化のなかで

模索されはじめたのが、

ボトムアップ型の組織づくりです。

リーダーだけでなく

メンバーそれぞれの主体性を

尊重していこう、という流れですね。

【人体観の変化】の記事でも

書いていたように、

社会の構造がタテ⇒ヨコへ

移行しているのとともに、

2000年代から本格的に

人体観がタテ⇒ヨコの視点で研究され、

主流になりつつあります。

脳が“司令塔”として、

すべての臓器をコントロールし、

それぞれの臓器たちはメカニカルに動き

脳に支配されていると思われていたのが、

なんと臓器たち自らのつぶやきと受容により自己調律を図っていた!という事実が次々と発見されていったのです。

あれ?

なんだか組織づくりにも、

人体観にまで同じ流れがきているの?

なんていう気がしてきます。

もう単なる偶然ではないように思えてならないですよね(笑)

———

これまでの組織の変化をまとめると

こんな感じ↓になります。

なんだかやっぱり、

“ジェンダーのバランス”の流れに沿って、

組織の在り方も男性的な勇ましさから

中性的な柔らかさの方向へ進化しているようですね。

今もっとも前衛的と

いわれている“ティール組織”とは

フレデリック・ラルーが提唱した次世代型の組織です。

メンバー一人ひとりに意志決定権があり、

個人の意思による目的の実現を目指します。

単純に優れているかというと

賛否両論ありますが、

理想的な組織づくりのベクトルは“ティール型”の方向に向かっているようです。

私は組織づくりの専門家ではないので

今回は引用しただけなのですが、

“ジェンダーのバランス”の流れとともに

組織づくりも同じく変化していくんだなぁ

と思って眺めてみると興味深いものがありますね^^

組織についてのこまかいことは

これくらいにしますね。

——-

それでは、

ここにきて“組織づくり”の文脈で

ソマティック(身体性)の考え方が

注目を浴びる理由についてふれていきます。

ティール組織のスタンスにもあるように、

これからの組織づくりにおいては、

働く時間・働く場所・担当する領域、

そして報酬すら個人の意思にゆだねられていく傾向にあります。

とんでもなく“自由”なんですね。

だからこそ、ティール組織づくりの

実現は簡単ではありません。

でも考えてみればそうですよね。

「僕はクリエイティブな作業だけして、

週●日働きます。報酬は●万円で。」

メンバー個人の意思のもと、

そうしたことを決めていくわけです。

そのうえで“一人勝ち”ではなく、

“チーム全体の目的達成”を目指していくんですね。

もれなくメンバー全員が

【自分とつながる】ということが

できていなければティール型の組織は機能しない、といわれています。

組織の“自由”には、

個人の【自律】が不可欠です。

【思考】だけフル稼働させて、

分析的な自己理解や体裁だけ

取り繕っても片手落ちなんですね。

一人ひとりが

“なにが得意で、なにが不得手なのか”

“なにが好きで、なにが嫌いなのか”

“なにが快で、なにが不快なのか”

“なにが許せて、なにが許せないのか”

“なにが生きがいで、なにが徒労なのか”…

こうした自分の深いところを、

ほかでもない自分自身が受けいれ、

それを言葉と行動にしていく必要があります。

そうした【自律】のスタンスによって

お互いのバウンダリー(境界線)と

リスペクトを保つことができ、

組織全体の柔軟性へとつながっていきます。

なので自分とつながっていない人

(=自分のことをよく知らない人)

がどれだけ集まっても成り立ちません。

“ティール型組織”が

『生命体』と表現される理由は、

【人体観】のことを考えると

わかりやすいのですが、

《個》がちゃんと立っているから

《全体》が成り立つ、

ということなんですね。

「“ネットワーク”という特性」

の記事で書いていたように、

そうやってクモの巣のごとく

結びついた組織はとても強いんです。

その組織には

『引き戻す力』と『導く力』が存在しているからです。

ネットワーク特有の《柔らかさ(柔軟性)》

によって、その組織は変幻自在に対応することができます。

たとえ一部が壊れたとしても

形を変えて全体を維持しようとすることが

できるんですね。

これは、

メンバー一人ひとりの《個》のなかに

『引き戻す力』と『導く力』による

《自律》のスタンスがあるからにほかなりません。

(ソマティック(身体性)×組織づくり《まとめ》の記事で具体例とともに探究を深めてみました^^)

———–

組織づくりの変遷が、

このような流れをたどるなかで、

ソマティック(身体性)という領域が

注目される理由が少し見えてきたでしょうか^^

【組織づくり】にしろ、

【人体観】にしろ、

これまではリーダー(脳)の支配下で

メンバー(臓器)が動いていました。

そんな“トップダウン”の在り方が

限界を迎えた今、

“ボトムアップ”の在り方が模索

されるようになりました。

【身体感覚】とは、

まさしく“ボトムアップ”

なんですね。

【思考】でコントロールしようと

するまえに、

身体の声を聴いてみようよ、

というスタンスです。

身体感覚へのアクセスとは、

組織づくりの模索を具現化してくれる

ものなのだったのかもしれません。

【自分とつながる】とは、

【自分と向き合う】ということのさきにあるものです。

自分と向き合うこと、

果てには自分とつながることを

優しく手伝ってくれるのが、

“感情“や“感覚”などの【身体感覚】です。

しかしながら、

この【身体感覚】というものは、

《女性性》のエッセンスでもあるので、

《男性性》の強い方(特に男性)にとっては

拮抗してしまうところもあるようです。。

少し長くなってしまうので、

続きは次回の記事で^^

———

ながながうだうだと

書き綴っておりますが、

この葛藤のさきにある世界は…

奥さんが旦那さんをおくりだすとき、

「今日も頑張ってね!」

ではなくて、

「今日も楽しんできてね♪」

そう言える世界なのではないかなと

私は勝手に推測しています^^

理想論かもきれいごとかもしれません。

いやでも…真剣に向き合っていけば

もしかしたら“いい感じ”の世界なんじゃない?

そんな風に感じています^^

————

●【概念編】

⇒思考(左脳)と身体感覚(右脳)のちがい①~⑤・<最終章>

※<最終章>までの連続シリーズです。

●【本質編】

⇒ソマティック(身体性)な探究~本質編~

●このブログでは、

【パーツ心理学】にもとづいて、

身体の細胞や感情に対して

“擬人的”な表現を多く用いています。

自分と向き合ったり、

感情と距離をおくことを優しく

手伝ってくれる神経生物学的な考え方です^^