-Contents-

おぼろ月夜な「道」をゆく

いよいよ明日が最終日。

小さなお友達が寝静まったあと、

友人夫婦と私で

深夜の大人時間を過ごすことになりました。

まだ1歳に満たない一番下の女の子を

ママが抱っこして、3人で近所の海辺を散歩しながら港へ向かいます。

小さなお友達が起きているうちは、

一緒に楽しい時間を過ごしたいと思うしで

なかなかこうした大人時間がとれずにいました。

けれど天の采配は完璧。

こうして大事な時間をちゃんともたらしてくれます。

散歩の道中、

いろんな話をしました。

この一週間の滞在中、

お互いがとても気楽にマイペースに過ごせたこと。

私の滞在があったことで、

ママの夢がひとつ叶っていたこと。

こんな話もしてくれました。

到着初日、

私にたくさん話しかけてくれる子どもたちに

「しばちゃんも仕事で疲れてるんだから、

そんなにしつこくしないで!」

と叱ってしまったけど、

それは不慣れな環境に来た私にとって

子守りという役割があったことが

よかったかもしれない。

いずれにしても、

私に対しての信頼が

できていなかったかもしれないと

二人で話したんだよね、と。

もうこの

「アート」と「デザイン」が共存したような

二人の在り方がすごいな~と思いました(笑)

話してくれたことはドンピシャで、

突然の一週間の滞在で、

勝手に信頼を寄せていたとはいえ

子どもたちの最大の歓迎に大いに助けられ、

その触れ合いのなかでたくさんのギフトを

もらっていました。

私の行動は、

割と好意的に見えやすいようで

「やりたくなくてもやってる」

と受け取られがちなのですが、

よくよく行動指針を知ってもらうと

「実はやりたくないことはやってない」

という傾向に気づいてもらえることが多いです。

二人は、

はなからの話し合いのなかで

私が疲れていたらちゃんと

そう言ってくれるのではないか、

という信頼を寄せてくれていました。

なぜ、

私がこの直島ファミリーに

勝手に信頼を寄せていたのか、

その直感の理由がわかったような気がしました。

そんなことを語らいながら、

港にある草間さんの赤かぼちゃの中で

休憩したり、外にでて夜風に吹かれたりしながら歩き続けます。

話の流れで、ママが突然、

「なんだかしばちゃんは

ちゃんとキャッチしてるから大丈夫。

今のまま、そのまま進んでいったらいいよ!」

という言葉をくれました。

ママはとんでもない直感力の持ち主なのです。

「え?!」という感じで

その言葉を受けとりつつ、

自分もどこかで、それは確信に近い形で感じていたことを自覚します。

そして引き続き、

私にとって

この「直島」という場所が

不思議な場所であることを話します。

実は自分のしようとしている、

プロジェクト(【Cell ラボ】)が

とても一人よがりなもので、

誰の役にも立たないのではないか

という一抹の不安や孤独感があったこと。

それでも進み続けようとする自分がいたこと。

パートナーシップについて、

たくさんの迷いと葛藤があったこと。

それでも進み続けようとする自分がいたこと。

そんなプロセスを辿るなか

初めて直島を訪れ、

2か月後に再び直島を訪れ

今度は直島ファミリーと家族になれたこと。

すると今度はパパが突然、

「しばちゃんは、

おぼろ月夜の道をいきたいんだよね。

昼間の太陽までのまっすぐで、

はっきりした道じゃなくて。」と言います。

私は思わず、

パパの言葉に息をのむ思いがしました。

もうぐうの音もでません。

昼間の太陽までの、

まっすぐで明らかな道は退屈で

脇道にそれて三角座りをしたくなっちゃうのです(笑)

太陽までの道は、

たくさんの人が歩いてきたし

今もたくさんの人が歩いているから

自分はいいやと思います。

「証拠」とか「エビデンス」に依った

安心安全や安定よりも…

おぼろ月夜な道を歩きたい。

この表現ほぼそのままに、

二人に伝えました。

“ しばちゃんはなんのために生きてるの? ”

あのBigな問いにふさわしい言葉が、

ここで見つかったのです。

おぼろ月夜な「道」をゆくこと。

そんな私たちの目の前には、

おぼろ月がみえていました。

瀬戸内海の穏やかな海面に、

おぼろ月までの「道」がゆらゆらと照らされて…

霞んだ雲のすきまから顔をのぞかせる

その月は、どれくらい欠けているのか、

はたまた満ちているのかもわかりません。

でも、

このおぼろ月夜の道を進むなかで

その「満ち」にも「欠け」にも美しさを

みいだすことができることが少しずつわかってきました。

思わず、

そのおぼろ月をスマホで撮ってみたのですが…

こんなに大切な夜を思いだす瞬間に、

スマホやPCのデバイスを見てるのかと

ちょっとイケてない感じがして、

すぐに消しました(笑)

私の言葉を受けて、

パパがこんな言葉をくれました。

「そのまま進んでいって欲しい。

ずっと応援しているし、もししばちゃんが

それで死んでも 、

“ しばちゃんってそうだったよね ”

って心から思うよ」

そして引き継ぐように、

ママが言葉をくれます。

「私はさ、しばちゃんのことが大好きだし

死んでほしくないから、

いつだって方向を変えてもいいと思う。

それも含めて応援するよ、これは私のエゴの声ね。」

よくわからない言葉の羅列で

伝えた私の想いを、

二人は本当に深いところで受けとり

心からの言葉を返してくれました。

それぞれの言葉が、

二人が「二人」でいてくれることの意味が

存分に発揮されたものに感じられました。

目的も理由もよくわからないけど、

「そう」と思うから進むだけ。

目的や理由があるとすれば、

それが一番、宇宙全体の

「最適配置」だからなのだと思います。

太陽の道を歩く担当の人、

おぼろ月夜の道を歩く担当の人。

そんな役割分担があるとすれば

きっと私は後者なんですよね。

そんな私に、

宇宙が投げた【Cell ラボ】という

インスピレーション。

このプロジェクトの育て方も、

「おぼろ月夜」のごとく。

足元はよく見えず、

少しずつ手探りで進んでいくしかありません。

でもその霞がかった雲の向こうに、

光り輝く月があることを知っています。

その「満ち」も「欠け」も美しいことを知っています。

この夜にもらった二人からの応援を胸に、

この道を進み続けてみよう!と思ったのでした^^

「バタフライ・エフェクト」に生きる

滞在中のある日、

一緒に遊んでいた小さなお友達が

ふとママのところへ行ってしばらく帰ってこない瞬間がありました。

一人になって手持ち無沙汰になった私は、

何気なく本棚を眺めます。

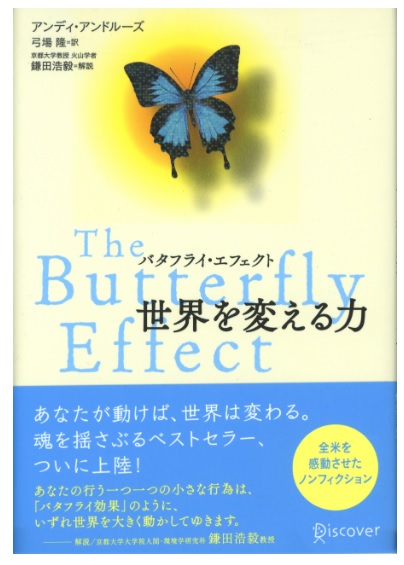

そこでふと見つけた一冊の本。

その装丁の美しさに一瞬で目を惹かれました。

それが、

「バタフライ・エフェクト 世界を変える力」です。

直島ファミリーの家で、

この本に出会ったのは

深夜の大人散歩をするより前のことでした。

けれど、

この「バタフライ・エフェクト」にこそ、

なぜ私にとって

「おぼろ月夜の道をゆくこと」が

宇宙全体の最適配置なのかがつまっています。

「バタフライ・エフェクト」とは、

「バタフライ効果」ともいわれますが、

一言で表現すると、

“ 一羽の蝶の羽ばたきが、

地球の反対側で嵐を巻き起こす ”

という「カオス理論」に基づいた、

どんなに小さいことでも

どこでどう影響をおよぼすか分からない、

という「予測不可能性」を示すものです。

この本では、

そんなアカデミックな理論が、

実際の一人ひとりの小さな行動が

20億人の命を救ったという実話に基づいて

ハートウォーミングに説かれています。

******

私は「カオス理論」のなんたるか、

その力学的理屈など

難しいことはまったくわからないのですが

とにかくこの「バタフライ・エフェクト」を

めちゃくちゃ信じて生きてきました。

この「理論」を信じているのではなく

「そう」だろう、ということを信じています。

どんな小さなことでも、

どこかのなにかに影響している。

恐らく、

宗教の教義を大切にしていたときから

それを上回るレイヤーで

「バタフライ・エフェクト」に全幅の信頼を寄せていました。

それを

「バタフライ・エフェクト」と呼ぶ

ということすら知らずに。

つまり、

「予測不可能性」に全幅の信頼を寄せる、

という一見矛盾した歩き方をする人間です。

だから、

「おぼろ月夜の道をゆくこと」が

最適配置になるわけです。

かつては、

自分が設定したペルソナに

ふさわしいクライアントさんに

出会うための媒体だったこのサイト。

いつしか

「ユーザー視点」などどこへやら

母子手帳と称して好き勝手に探究レポートを綴りはじめました。

【Cell ラボ】というプロジェクトを

「生命体」として客観視しはじめたことがきっかけです。

客観性をもった「母親」のようで、

主観性をもった「そのもの」として

「体現」していくことにもなり、

【Cell ラボ】とひとつになっていくような今です。

【Cell ラボ】がどのように

「生命の発露」をしようとしているのか。

その目に見えない声や姿は、

すべて「日常」を通して顕れます。

スピリチュアルの文脈における

「チャネリング」や「リーディング」ともちがいます。

このプロセスを、

言葉として言語化するというのは

私には簡単なことではありません。

その声が聴こえ、

その姿がちらりと観えたとき、

(=探究が一歩前に進んだとき)

ドキドキワクワク♡とともに

「これも言葉にするのか…」と

ちょっとしんどい気持ちにもなるのです(笑)

この、

誰にも頼まれていない探究レポート。

やめようと思えば、

今すぐにやめられると思うのですが…

私はなぜかやめようとしません。

どうやら私は、

この小さな取り組みが、

いつかどこかで何かを起こすだろう

ということを信じてやまないようなのです。

すごく真っ当なつもりですが、

社会的にはヤバい奴です。

これは、

宇宙と私の「コール&レスポンス」なんですね。

【Cell ラボ】の声を聴いてみよう、

と過ごしていると

日常から「コール」がやってきて

自分なりに “ こういうことかしら? ”と

「レスポンス」をここに綴ります。

それが、宇宙からの「Yes!」

なのかはわかりませんが、

次の探究(=コール)がまたやってきます。

もはやユーザー不在のやりとりです。

とにかく、

この世界のどこかしらの「空間」

に刻んでおけたらそれでいいので、

インターネット上でいいのです。

「宇宙」の定義がまだ曖昧なのですが、

そんなことはどうでもよくて…

この大雑把さも、

「おぼろ月夜の道」担当者としての

重要なポテンシャルです(笑)

******

直島ファミリーの家で、

この本に出会い、

あらためて自分が全霊で

信じてきたものがなんだったのかを知りました。

本の表紙に描かれたような

美しい蝶々が部屋のなかを舞っています。

本当にこの瞬間、

不自然なくらいに

小さなお友達が帰ってこなかったのです。

まるで私に、

この時間が大切なものなんだよ、と

教えてくれるような現象でした。

深夜の大人時間の会話のなかで

この本の話をしたら、

それはママの大切な本だったことがわかりました。

なのに、

その本を私に譲ってくれることになりました。

直島から帰ってきた今も、

この本は私の手元にあります。

子どもにもわかりやすいように

シンプルに描かれているので

一冊読むにもそれほど時間はかかりません。

自宅に帰ってからも、

何度も読み返しています。

そしてあることに気づきました。

一人ひとりの「小さな」行為が、

いずれ「大きな」影響をおよぼしていく。

「小」から「大」にスケールするまでの

結果はたしかに「予測不可能」です。

けれど、

一人ひとりの「小」に対する信念は

確信に満ち溢れています。

むしろ、

「大」にスケールするまでの

期待(=予測)がないことが

「大」を生みだしたのではとすら思えるのです。

たとえば、

「未来予測」という

マイルストーンを敷く人。

「おぼろ月夜」に進む人。

いろんな歩み方がありますが、

その先にみているビジョンはきっとほぼ同じ。

それぞれの最適配置で、

この転換期を過ごしたいものです^^

「わからない」を越える家族

直島に新しい家族ができ、

そのファミリーは

「実験する人」たちであり

そういう意味で同志です。

では、

実際の私の家族がどうかというと

そんな実験体質ではありません(笑)

だから私が帰省するたびに、

このあるがままで話すと

もう「???」なんですね^^;

11年間、会社員として

ある程度ちゃんと働いて

そろそろ落ち着いてくれると思ったら…

家をでると同時にベンチャー企業へ、

翌年には個人事業主となり

「カウンセラー」までは理解できても、

『細胞教室』あたりから

もう訳が分からない状態で、

ついには【Cell ラボ】だと言い出す始末。

そしていよいよ

フリーターになって帰ってきた!

数年前から認知症が進みはじめた祖母。

通常、

認知症は進むことはあっても

改善することはないので

進行をおさえるしかないと言われています。

ところが、

いよいよ私の生き方の意味不明さに

思考が蘇ってきたのか

認知症の症状がちょっと改善してきているのです(笑)

「ばあちゃん、ごめんね。」

とは思いながら今は進むしかありません。

だけど、

こんな人間が生まれた家だけあって

謎にたくましいのです。

私の考えていること、

スケールについてはよくわからなくても

私自身への「信頼」だけで

応援し続けてくれています。

両親も世代的にも、

社会的な体裁に

センシティブな年代ですが、

それよりも私を尊重してくれようとしています。

さらに宗教観が身近にあるとき、

本来は「内側」の充足に至ることが

その目的のはずなのに、

「宗教」という形になった途端

修行が至っているかどうかの指標に

「外側」の充足が信者間で図られるので、

このスタンスで信頼してくれることが

どれだけ稀有なことか痛感します。

母は、

こうした時代の転換点に

関心があるわけでもないのですが

とても感度が高い人で、

あぁでこうでと

【Cell ラボ】のことを伝えたときも、

「よくわからないけど、

セラピスト(therapist)じゃなくて

セルピスト(Cellpist)ってことね?」

と、ドンピシャなネーミングをくれました。

どうなってるの、

この母のセンス!!(笑)

という驚きとともに、

その「わからない」を越えて

応援してくれる家族に感謝の気持ちポロポロです(´;ω;`)

******

そんな感傷に浸るまもなく、

宇宙からの「コール」は続きます。

天才デザイナーはじめ、

私は「体現者」の在りように触れることでとても助けられています。

その探究が

ずいぶんと深まってきたので、

次回の「レスポンス」は…

“ 独立系研究者 ” です💡