-Contents-

「SAZAE」というサウナ

突然ですが、

私は、地元の街にあるサウナに

週に2回くらいの頻度で通っています。

「神戸クアハウス」という温泉なのですが、

ここの「水」は六甲山から汲み上げる

布引ウォーターを100%使用しています。

こんな書き方をすると

すごく安っぽくなってしまいますが(笑)

かなり遠方からもサウナ―が訪れるほど

その水質は折り紙つきです。

いろんな流れがあり、

気づけばサウナがすっかり私の日常に溶け込んでいるのですが、

なぜここに通いつづけるのかといえば、

より深く「自然」とつながるためです。

近年のサウナブームでは、

ドーパミンブッシャ―!のような楽しみ方が

主流のようですが、

私はどちらかというとセロトニン派です(笑)

細胞レベルの単位で考えたら、

この「身体」と「環境」に境目はないはずなのです。

ごく自然に近い水質に触れることで

その境界線が本来は曖昧であることを思いださせてくれます。

さて、

そんなサウナLoverな私が、

この直島で最上級のサウナに出会ってしまいました♡

それは、

SANAMANE(サナマネ)という

グランピング施設にある

「SAZAE」(サザエ)と名付けられたサウナです。

直島をガイドしてくれた友人が、

SANAMANEのマネージャーさんとお友達で

遊びに行かせて頂けることになりました。

マネージャーさんのお人柄はもちろん、

サウナから直行できる瀬戸内海、

グランピングから眺めるオーシャンビュー、

裏手の山にある秘密スポット、

極めつけは「SAZAE」というサウナです。

わかりやすいホットポイントばかり

挙げてしまいましたが、

ここの本当の魅力は

“ 静けさ ”のなかにあると感じます。

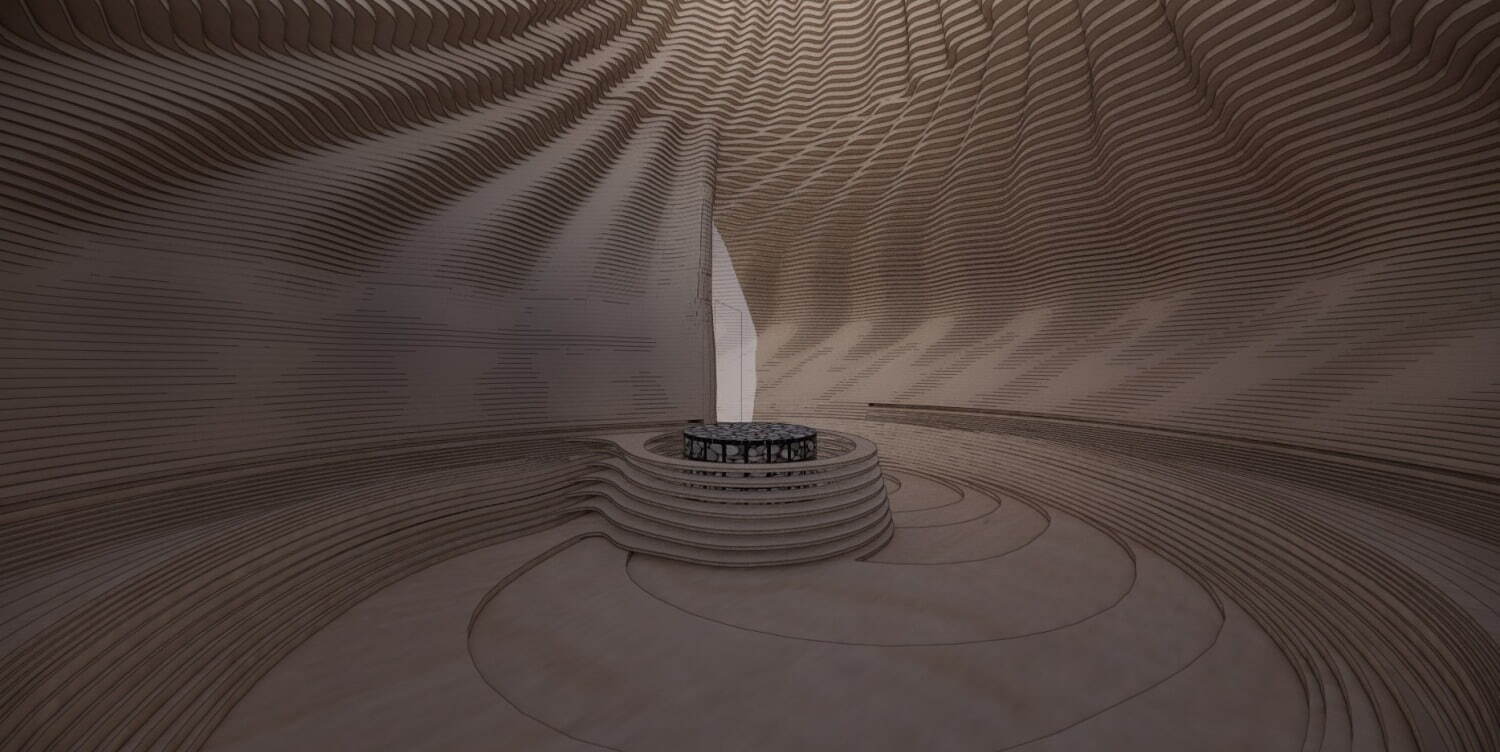

そんな「SAZAE」は、

国立競技場の建築などで有名な、

建築家・隈研吾氏のご子息、隈太一氏による設計です。

思わず「たまねぎ!」と、

言ってしまいそうになるその外観は

「SAZAE」の名前のごとく巻貝を模しています。

本当に不思議なのですが、

友人のウッドアートにしても

内藤 礼さんの「母型」にしても

サウナ「SAZAE」に至るまで….

今回の旅で出会って

探究のタネとなってくれた作品たちは

すべて空間との「境界線」が曲線なのです。

その「角のない境い目」は、

その曖昧さをさらに際立たせてくれます。

それは、

日頃サウナに通いながら実感している

「身体」と「環境」の境い目の曖昧さを、

あらためて教えてくれているようでした。

このSAZAEも、

できるだけ「外側」と「内側」が

シームレスになるように設計されていて、

緻密な計算をもとになんと1200枚以上の合板木材が使用されています。

中にはいると、

本当に巻貝のなかに飲み込まれていくような

臨場感があります。

この日は、

服を着たままで

中にはいらせていただいたのですが、

すごいですよね…

服を着たままで、

サウナが心地いいと感じられるなんて。

普通のサウナなら、

その発汗量でとても服なんて着ていられません。

でも、

この「SAZAE」では

服を着たままでも快適なのです。

その空間には

たしかに「やさしさ」が漂っていました。

このサウナの監修は、

「サウナ師匠」として有名な、秋山大輔氏。

もともとサウナがブームになったのは、

その健康効果によって集中力やポテンシャルが高められると注目されたことがきっかけです。

経営者をはじめとしたビジネス界隈で火がつきました。

もちろんその主たる目的は、

「成果をあげること」や

「勝つこと」そのものでした。

「外側」のためのサウナです。

しかしこのSAZAEには、

全体的にチャレンジ要素が多く

常識に囚われることのない自由な発想が

ふんだんに生かされています。

それを現実のものとすべく、

プロ達が智慧を絞りました。

そして、

自分の「内側」と静かに向き合えるデザインがここに完成しました。

隈氏は、

このサウナの構想に数年かけたのだそうです。

ところがいざ着工されると

完成までの時間は約3ヶ月。

2022年9月29日、無事に竣工を迎えます。

SANAMANEのフロントには、

この工事に携わったメンバーの手形が

残されているのですが、

そこには「SAZAE」へのメンバーの想いがしっかりと込められていました。

メンバーたちの愛着と情熱が、

今もずっとそこに存在していることが感じられました。

より遠くまで飛ばしたいなら

SAZAEの物的限界は10年…。

今が完成形ではなく破壊と再生を繰り返し、

これからも変容し続けていくとのこと。

もう本当に「生命」そのものですよね。

構想に数年、着工から完成までは数ヶ月。

この「緩急」に私は、

「女性性」と「男性性」の絶妙なバランスを感じてしまいます。

それはまるで

「弓道」のごとく、、

弓をじっくり引いてためること(女性性)、

そうすれば放つとき(男性性)は一瞬です。

しっかりとためていれば、

ただ「放つ」だけでいい。

放つ瞬間に余計な努力や力みはいらないのです。

「根」を張らず、

「方法論」だけで進めてしまうとき。

それは、引いていない矢を放つようなものなのかもしれません。

でも、

「方法論」に頼らず「根」を張る。

案外これが難しい。

ついつい「方法論」に走ってしまいたくなります。

「待つ」って私たち人間が苦手なことのひとつです。

つくづく不思議です。

変化を嫌うのが人間なのに、

「待つ」ことは苦手なんて。

「待つ」けど「待たない」ができると、

きっとすごく楽なんですよね。

**************

とても余談ですが…

この7月には、一週間ほど都合をつけて

SANAMANEにバケーションワークに行ってきます♪

もはや仕事なのか遊びなのかわかりませんが(笑)

「そのスタンスが大事!」と言ってくださるマネージャーさんの言葉に甘えて楽しんで来ようと思います^^

(もちろん心を込めて仕事してきます♡)

すべてに「生命」が宿る

私は、

「アート」ってもっと高尚なものなのだと思っていました。

もっとこう、

いろんなことに見識のある人が

哲学しながら鑑賞するみたいなイメージでした。

実家の近所に美術館もあったりで、

鑑賞することは好きだったけど

絶望的に絵心もないし(笑)

私は「アート」とは縁がないなぁと思っていました。

その独特な世界観に苦手意識すらあったかもしれません。

でも、

今回の旅でわかったことは、

「アート」には「生命の発露」という側面もあるということでした。

今までもたくさん、

「アートってもっと身近なものだよ」と

いろんな人が教えてくれていたのに、

肚落ちして感じられたのは今回の直島旅が初めてです。

「アート」って、

生命の発露なんだ、、

内藤 礼さんの言葉を借りるなら、

「自己の発露」ではなく、

「生命の発露」としての作品があるということ。

そうやって「生命」を表現しているんだ。

その創造のプロセスすら「生命」なんだ。

そういえば

草場一壽さんの作品の通底テーマも「いのちの輝き」だったな。

生物学者の福岡伸一先生も、

どうしてか坂本龍一さんと「音楽と生命」という本をつくってたな。

なるほど、、

「生命」を辿りはじめると

「アート」に行き着くんだ。

ウッドアーティストの作品たち。

内藤 礼さんの「母型」。

隈 太一さんの「SAZAE」。

アーティストたちは、

作品をまるで「生命体」のように扱う。

そこで創造されるなにかを「生命」として扱う。

それは私の【Cellラボ】に対するスタンスと同じ。

でもそれを「アート」だとはとらえていなかった。

あれちょっと待って?

そういえば「アート」と「ビジネス」ってなにがちがうんだろう?

そして、

直島から帰ったあと

私の凡ミスからさまようことになった、

大阪梅田の地下ダンジョンでまたしても探究が深まることになっていきます。

to be continue…

どうしましょう、終わらない(笑)