-Contents-

【リーダー】という役割

前回の記事で、

《女性性》というキーワードがでてきたので

今度は《男性性》の側面から探究してみますね^^

『新しいつながり方』には、

“対等性”という大きな特徴があります。

ピラミッド型からフラット型…

と考えると必然的に“対等性”がうまれるのは

なんとなく想像しやすいですよね^^

だからといって【リーダー】の存在が

なくなるのかというとそうではないようです。

組織やコニュニティにおいて、

“リーダーシップ”は欠かせませんよね。

けれど、

『新しいつながり方』では

【リーダー】は“リーダーシップ”を果たす、

という役割のひとつでしかありません。

メンバーになにかを強要したり、

無条件に利益を独り占めできる権利があるわけでもありません。

メンバーにとって、

とても心地よい状態ですよね^^

けれど

『新しいつながり方』がもたらすものは、

メンバーの心地よさだけではありません。

【リーダー】が弱音を吐けるつながりでもある、というのがとても大切なポイントです。

《組織づくり》のテーマで探究してきた

“ジェンダーのバランスの記事でも

書いていたように、

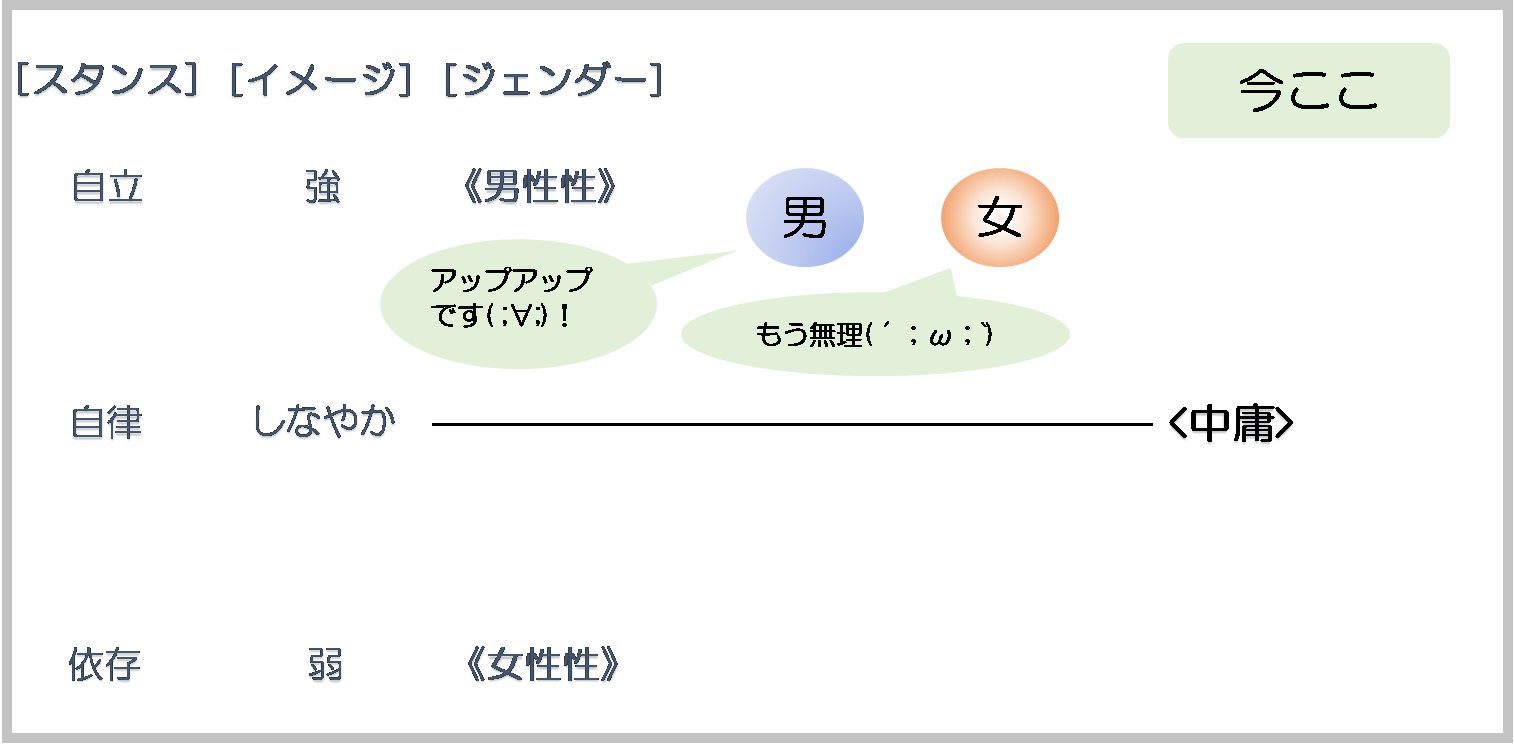

今の社会の状態は

《男性性》優位なままで、

男女平等が成り立っています。

これまでの《男性性》優位の社会では、

“強さ”をよしとし過ぎているために

リーダーが弱音を吐けないという傾向がありました。

これはつまり、

“強さ”への依存がある状態、

ともいえるんですね。

2000年代後半に

“ブラック企業”という言葉が生まれました。

2010年代には、

離職率が低く収益性の高いチームは

【心理的安全性】が高い、

(=率直な意見や違和感の指摘ができる)

というGoogle社のリサーチ結果も公表されました。

働く側のパワーバランスが強くなる一方で、

雇う側に求められるものは大きくなり

それに応えようとする心あるリーダーほど、

追いつめられる傾向に拍車がかかりました。

あらゆるコミュニティにおいて

『リーダーの孤独』は普遍的でありながら

重要な課題でもありました。

——–

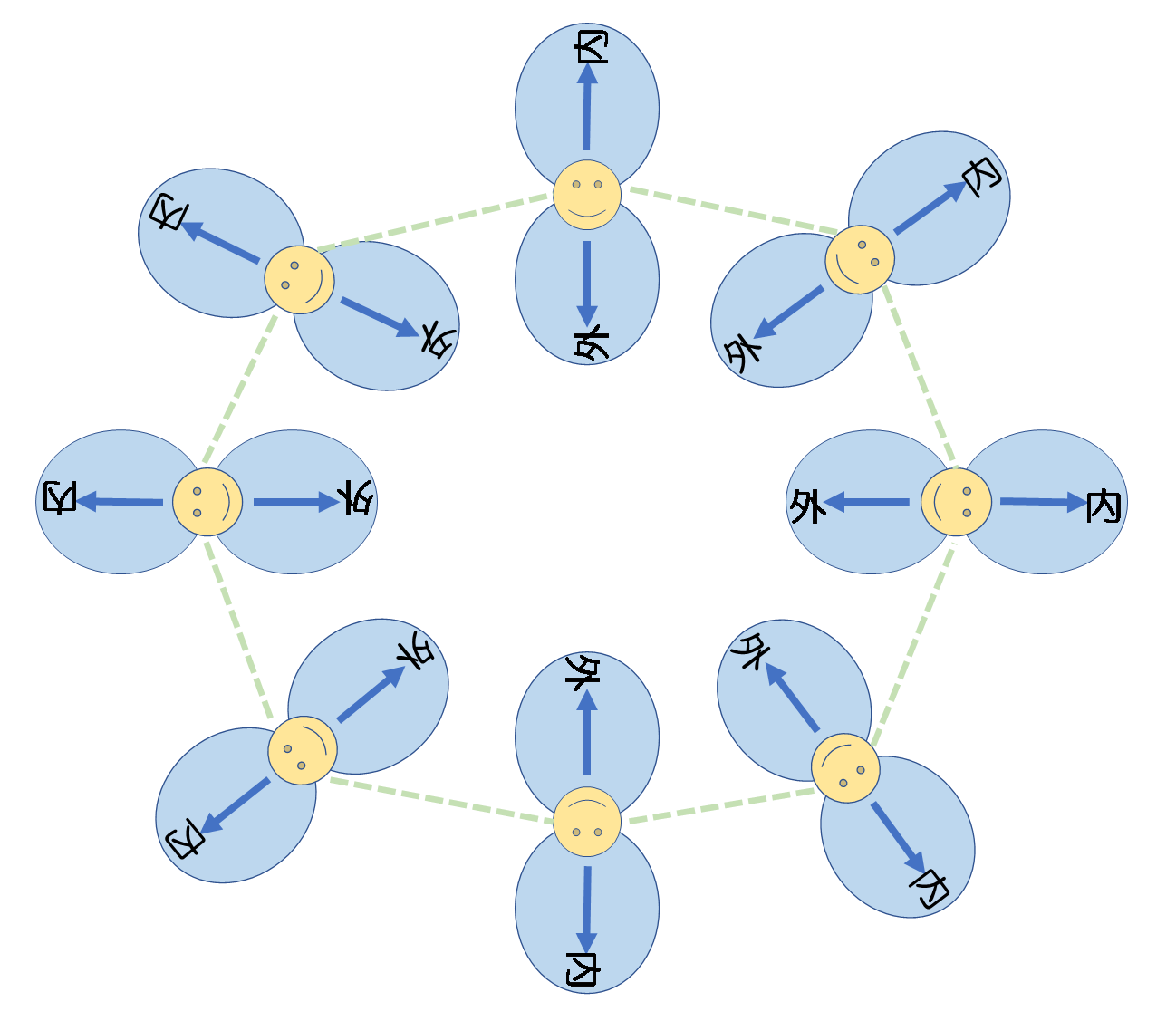

対極を深めると…

という話がありましたよね。

どうやら対極にあるものには

真逆なようで同質のものが存在しているようです。

《自立》も突き詰めれば

《依存》にたどりついてしまうんですね。

“強さ”への依存という状態が

まさしくそれをわかりやすく表現してくれています。

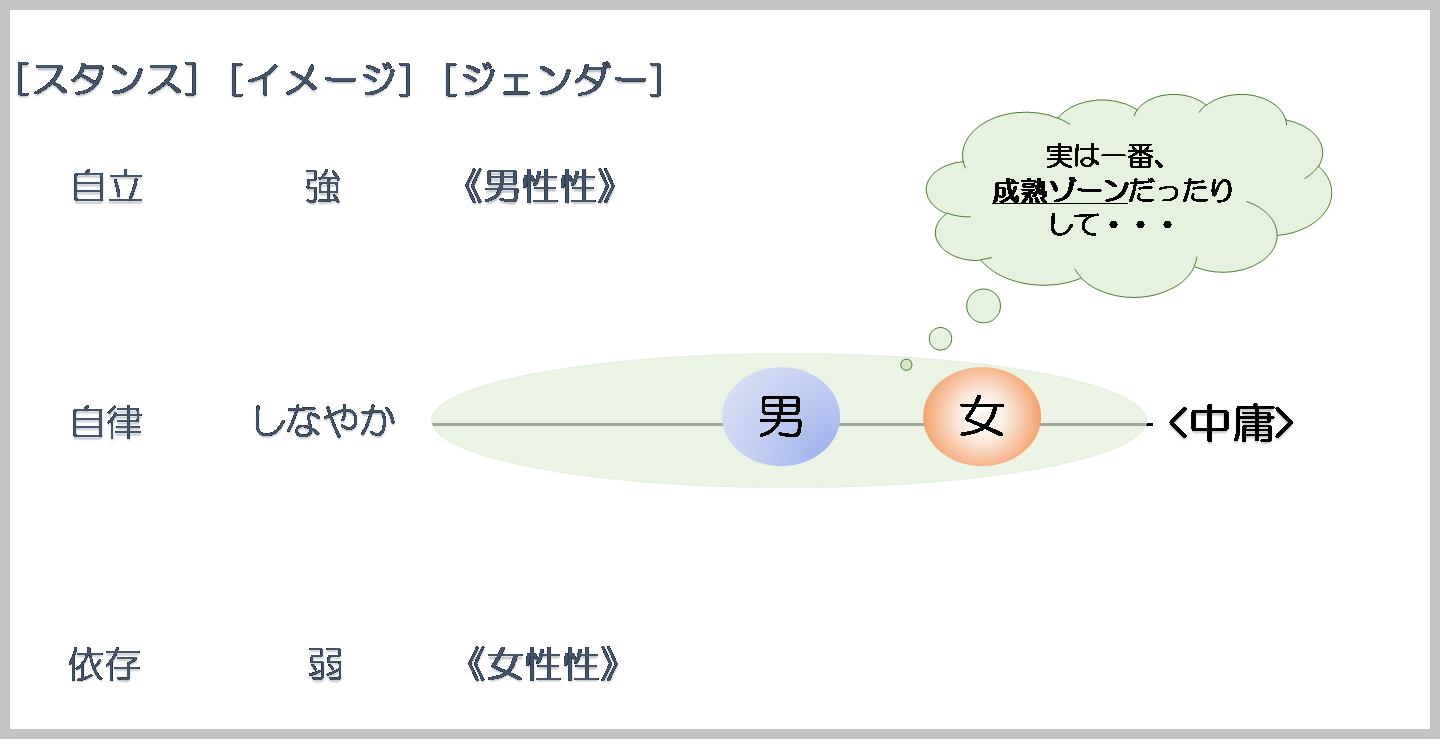

では本当の“強さ”ってどこにあるのでしょう?

一体どうあることが最強なのか・・・

それはやっぱり

《自律》(中庸のライン)にあるようです。

“強さ”により過ぎず、

“弱さ”にもより過ぎず…

そんなしなやかな在りかたが

実は最強であることがみえてきます^^

《個人》で起こることは《組織》にも起こる

本質的な私たち(魂)の流れ

の記事で探究してきたように、

「頑張らなきゃ!」とか

「努力しなきゃ!」という力みが、

本来の本質的な私たち(魂)の順調な流れに

対する“抵抗”になってしまう、

という話がありましたよね。

《個人》レベルで起こることは

やはり《組織》レベルでも起こります。

人が辞めたり、

トラブルが頻発したり…

いろんな問題を抱えるなかで

リーダーは一人孤独にあらゆることを抱え、

あらゆることをこなそうとします。

その在りようはこんな感じかもしれません。

そんなリーダーは、

きっと心あるリーダーです。

仲間を守るために、

なんとかしようと奔走するかもしれません。

その裏には、

“自分がなんとかしなければいけない”

という思い込みもあるかもしれません。

もしかしたら自分への信頼のなさが

仲間への信頼のなさにつながっているのかもしれません。

過去のトラウマもあるのかもしれません。

いろんなことを含めて、

どうやらその在りようが

“強さ”への《依存》である、

ということに気づきます。

なぜ

“強くあれねば”と思い込んでいたのか。

少しずつ、

時間をかけながら

いろんな自分と向き合います。

そしてあるとき、

仲間を信じて“弱さ”をさらけだしてみようと思います。

これまで抱えてきたものすべてを

仲間に打ち明けます。

そんな頑張り屋なリーダーを、

仲間が受けいれてくれないはずがありません。

一人ですべてを抱えこんでいたことで膠着してしまっていた歯車が、ゆっくりと回り始めます。

そして、

チーム全体としての動きもスムーズになっていきます。

.png)

この出来事を目の当たりにしたとき、

一人ひとりに《魂》の流れがあるように

《組織》にも同質な流れというものがあるのだと実感しました。

これこそが

《女性性》の柔らかさを取り入れることで

もたらされる成長であり成熟なんですね。

——–

仲間を守ろうと奔走するリーダーは

もちろん素敵ですよね^^

でも、

いざというとき“弱さ”も

さらけだせるリーダーはきっともっと素敵です。

それは、

そこに私たちが

“魂の成熟”を感じるからなのだと思います。

たとえばそのリーダーが

《自立》の意識がまったくない

《依存》傾向の強い在り方で

たやすく弱音を吐けたのだとしても

私たちは同じものを感じないのかもしれません。

時代の流れと“ジェンダーのバランス”

の記事で探究してきたように、

これまでの時代の流れも、

“強くあらねば”という《自立》のスタンスを

限界までやりきったからこそ《自律》に向かおうとしています。

これまでのどのプロセスも、

私たち人間のプロセスには欠かせないものでした。

そのときそのときの状況に適応することで

私たちは着実に進化してきているんですよね。

この《自立》⇒《自律》のプロセスにこそ、

進化の真価があるように感じます。

《自立》⇒《自律》のプロセスを経る

リーダーの姿に“魂の成熟”をみるのは、

まさしくそういうことであり、

“弱音を吐く”という結果そのものに

心が動かされるというわけではないようです^^

——–

リーダーが、

「まかせとけ!」も

「助けてくれ(´;ω;`)」も言える。

メンバーが、

「まかせてください!」も

「助けてください(´;ω;`)」も言える。

そんなチームの在り方が、

“強さ”に依存したチームより弱いわけがありませんよね^^

まるで理想論ともきれいごととも思えます。

けれど、

一人ひとりが

“本質的な自分(魂)に触れる”という

【成熟】の方向に進んでみようとすれば、

これは決して不可能なことではない。

そんなことがこれまでの探究からみえてきます。

心地よいつながりの秘訣は?

この、

まるで理想論ともきれいごととも思える

『新しいつながり方』の実現を可能にするのは、一人ひとりの“自律のスタンス”です。

“自律のスタンス”とはつまり、

『行ったり来たりが上手になる』

『自分の意志で行ったり来たりできる』

つまり、

常に自分の真ん中を中心に

考えたり行動することができるということ。

“自律のスタンス”でいると、

ものごとの両面をみてみようという姿勢が生まれます。

自分の位置はどこだろう?を無意識にみているからなんですね^^

リーダーの事例でいうと、

自らの“強さ”と“弱さ”をどちらも眺めてみることで事は動きだしました。

“自律のスタンス”が目指すところは、

【中庸】でしたよね。

仏教でいわれる最善の状態です。

一人ひとりが“自律のスタンス”で

【中庸】にとどまることができるようになると、

これまで【資本主義社会】を支えてきた欲求

(より多く稼ぎたい、より良い生活をしたい)

のさらに深いところに触れることになります。

それは、

多くの人にとって“本質的な自分(魂)”です。

本質的な私たち(魂)は、

そうやすやすと【思考】の弱みにつけこまれることはありません。

そう。

これはまぎれもなく

禅的なスタンスであるといえるんですね。

禅的なスタンスといえば・・・

《経済社会》の探究ででてきた

『こんまりメソッド』が思いだされます。

今や『こんまりメソッド』は

日本以上にアメリカ人気が高い状況です。

世界経済をけん引するアメリカで、

禅的な在りようが求められている。

【資本主義社会】の根っこ(欲求ありきの仕組み)が揺らごうとしている。

どちらが良い悪いではなく、

私たちはきっと着実に成熟の方向に向かっている。

【資本主義社会】を淘汰しよう!ではなく、

“自分らしく生きる”を目指すことが世界を変えることにつながるのかも。

そんな視点をもってみてもいいのかもしれませんよね^^

このブログの探究は、

振り返ると“つながっていること”を

とても実感できるのですが、

記事を書いているときはどこに向かっているのかはっきりしていません。

前々回の『こんまりメソッド』の探究が、

ここにつながってくるとは…なんだか不思議な気持ちです^^

この探究の旅はどこに向かっているのでしょうか。

心のままに、身体のままに…

しばらく続けていきたいと思います♡

【ソマティック(身体性)】が

もたらしてくれるものは、

まさしく今、時代に求められている

禅的な心身一如な在りようです。

“ポスト資本主義社会”の探究は

これくらいにして、

次回は

【なぜソマティック(身体性)なのか?】

について記事を書いてみたいと思います^^

——–

Q.「ソマティック(身体性)とは?」

●【概念編】

⇒思考(左脳)と身体感覚(右脳)のちがい①~⑤・<最終章>

※<最終章>までの連続シリーズです。

●【本質編】

⇒ソマティック(身体性)な探究~本質編~

●このブログでは、

【パーツ心理学】にもとづいて、

身体の細胞や感情に対して

“擬人的”な表現を多く用いています。

自分と向き合ったり、

感情と距離をおくことを優しく

手伝ってくれる神経生物学的な考え方です^^