-Contents-

「ソマティック(身体性)」のハブ力(りょく)

今回の記事では、

なぜ私が【ソマティック(身体性)な探究】を

発信しているのかについて、すこし深掘りして書いてみたいと思います^^

まずは、

なぜ「ソマティック(身体性)」なのか?

について。

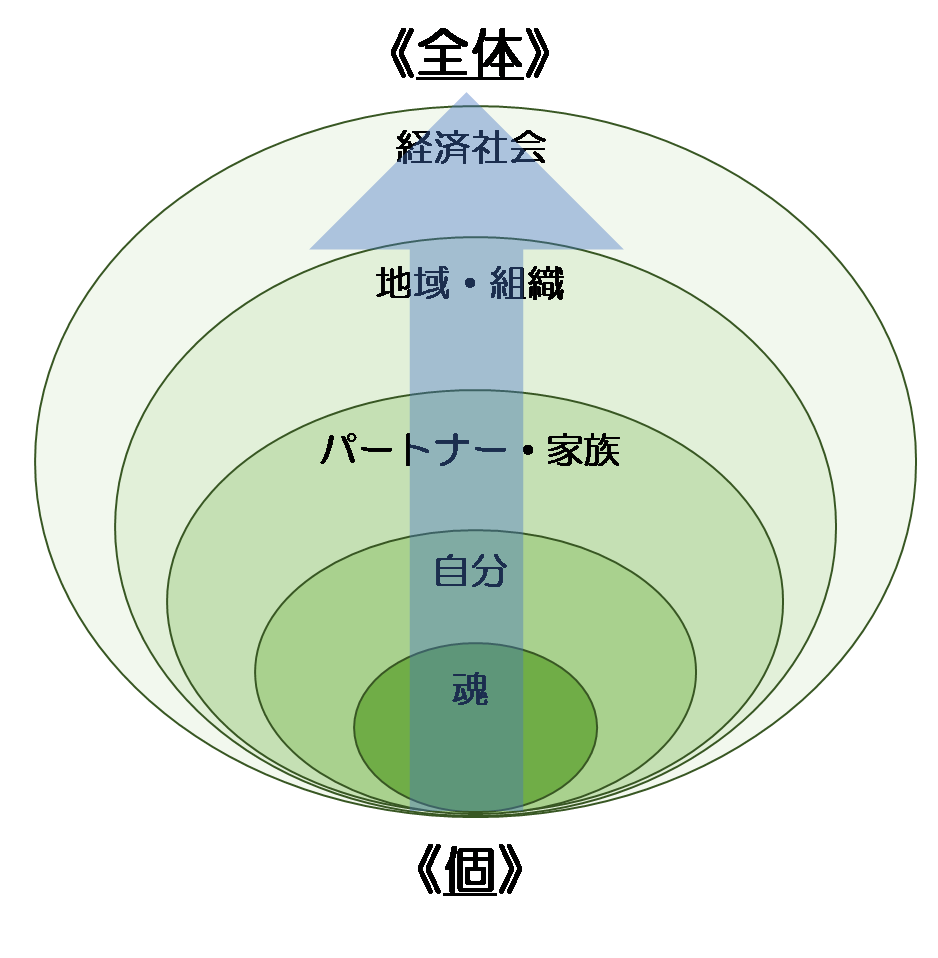

このブログでは

【細胞のはたらき】

【人体観】

【自分らしさ】

【自分とつながる】

【パートナーシップ】

【組織づくり】

【経済社会】をおもなテーマとして

《内側》から《外側》に派生していくような形で探究を続けてきました。

こんなイメージのように

《内側》から《外側》への派生して探究が深まっていきました。

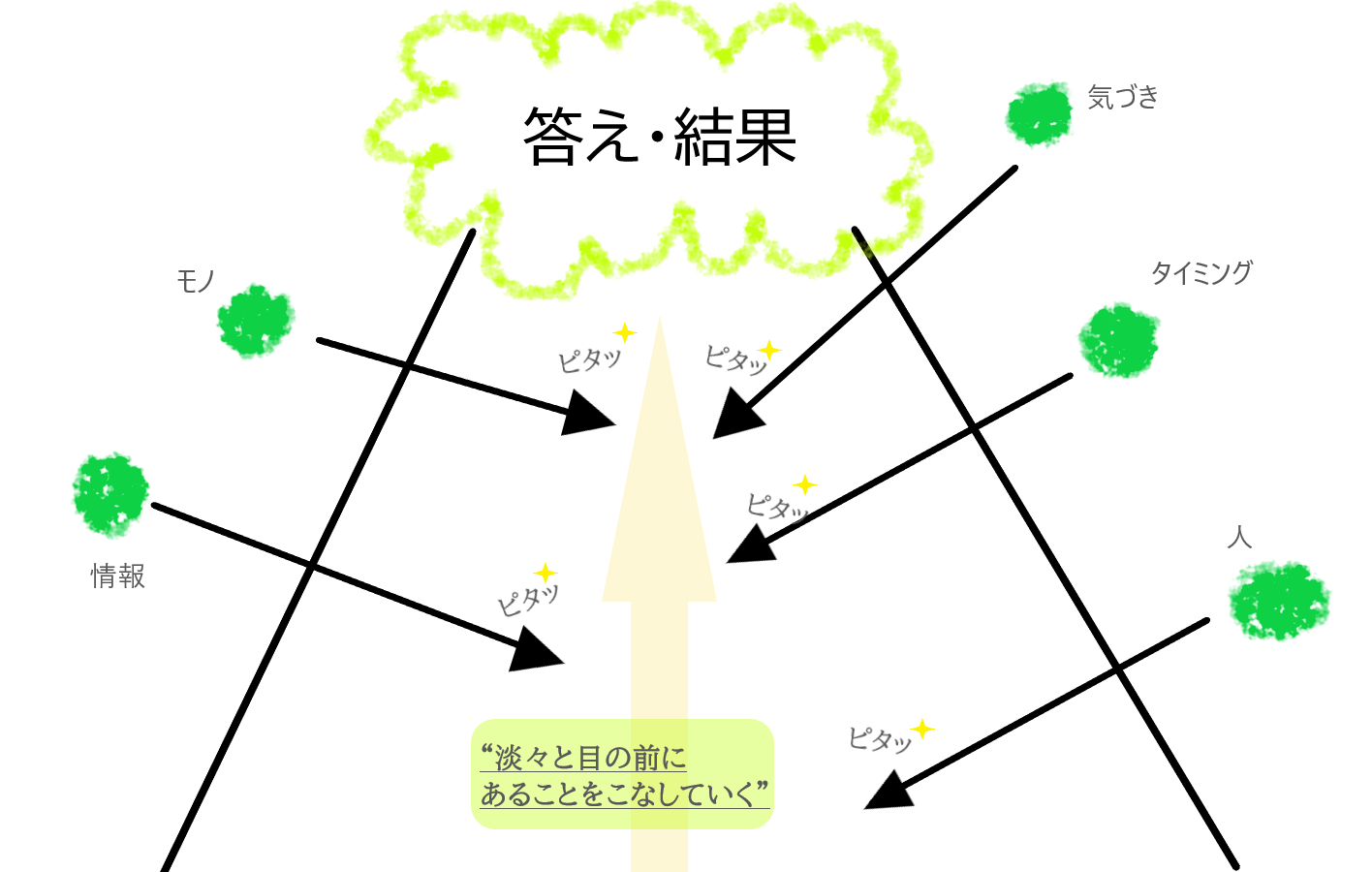

とても不思議なことなのですが、

とても不思議なことなのですが、

私が「細胞と仲良くなる」ということを

はじめた頃にこうした流れがみえていたわけでも、【ソマティック(身体性)】にそうしたメソッドがあるわけでもありません。

よくわからないけど、

身体から力がぬけていくほどに

【視座】があがっていくような感覚です。

これは「意識が高くなる」というよりも、

自然と俯瞰的になっていくような感じなんですね。

自分の身体の《内側》と同じ仕組みが

《外側》の世界にも存在している、という気づきがその【視座】を高めていってくれました。

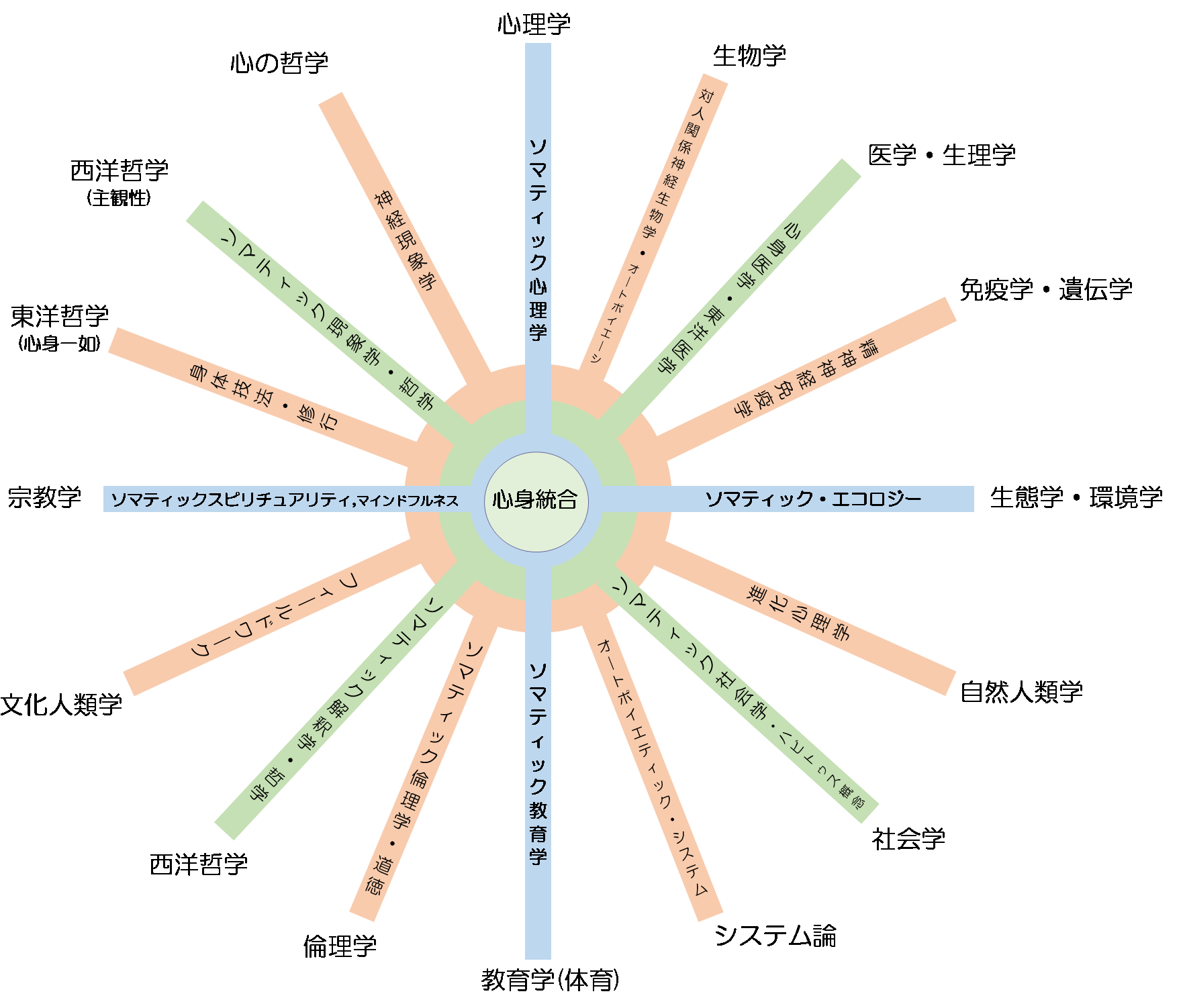

実はこれ、

ソマティック(身体性)という心身一如な考え方が

あらゆる学問領域をつなぐ“ハブ”の役割を

果たしてくれているからこそ起こる気づきなんです。

一般的に“ハブ”といえば、

こんな感じ↓であらゆるデバイスを

つないでくれるネットワーク上のものを

想像される方が多いと思います。

ネットワークにおける“ハブ”と同じように

【ソマティック(身体性)】にも

「車輪の中心」としての役割があります。

つまり、

あらゆる専門領域をつないでくれる力

があるんですね。

(図案引用:「ソマティック心理学への招待」 久保隆司・著)

イメージを見て頂くとわかるように、

一見まったく無関係とも思える領域も

「ソマティック(身体性)」を介することで

“つながり”が生まれます。

たとえば私の場合、

【宗教性】の恩恵としがらみの両方を知っていました。

そのしがらみをほどきたいと思うものの、

そのために【心理学】を学んだりすることは

“罪悪感”が反応してしまって手をだすことができませんでした。

そんなとき、

漢方医のお医者さんから言われた

「僕があなたの細胞だったら嫌になる…」

という言葉がきっかけで

“身体の細胞を労わってみる”という実験がはじまります。

これなら“罪悪感”が刺激されることはありません。

だって自分の意思で自分の細胞を大事にしてみるだけ♪

そんな軽やかさがありました^^

そのことがまさか、

世界を眺めるときの視座を高めてくれることになるなんて想像もしていません。

【宗教性】のしがらみとはさよならし、

その恩恵だけを手元に残すことができました。

そしていつしか

【ソマティック心理学】への探究にもつながっていました。

「身体性」を介することで、

思考だけでは踏みこめなかった領域に辿りつくことができました。

それがどんどん派生して、

前述したような探究が深まっていきました。

今振り返ると、

下手に頭で【心理学】を1から学ぶよりよかったのかもしれません。

これこそが「ソマティック(身体性)」のもつハブ力(りょく)です。

このことは、

なぜ生きるのか?という命題

の記事で探究してきたように、

“魂”がこの世界に存在し得る理由は

“身体”によって成立している、

ということに根拠があるのではないかと思います。

またそうした概念的なことだけでなく

身体の物理的機能にも注目すべき点があります。

脳の情報処理能力が2000bit/秒だとしたら、

身体の情報処理能力は4000億bit/秒ともいわれています。

つまり、

身体は脳のおよそ200万倍の情報処理能力を

もっているんですね。

そりゃ【身体性】がもっている

ハブ力(りょく)がこれだけ強力なのもうなずけます。

こちらの記事で探究したように、

【思考】のやり方が“コントロール”

という短絡的なものであり、

【身体感覚】のやり方が“最適化”

という深慮的なものである、

というのも納得ですよね^^

頭のなかで

“ああでもない、こうでもない”と考えるより

身体にゆだねてみたほうが最適解に導かれるなんて、これまでの苦労はなんだったんだ!という気すらしてきます(笑)

【身体性】を欠いた『道徳』

『子どものために親は他人まかせにせず、

責任をもって子どもの学習環境を整えなければいけない』

『結婚生活はお互いを思いやって尊敬し合うからうまくいく』

こんなことを言われても、

なんだかとても上滑りな感じがしませんか?

「いや、うん。

それはわかってるのよ。

もう“やってる“よね、できるなら。」

そんな気持ちになってしまいます。

なんとなく歯がゆく感じるこの感覚。

それはこの言葉に【身体性】が欠けているからなんですね。

そして受け取る側にも【身体性】が欠けています。

発する側も【アタマ】で話しているし、

受け取る側も【アタマ】で受けとっています。

この循環のなかで生まれるのは“~ねば”という発想です。

【思考】に刷り込まれた、

“正しくしなければ、うまくやらなければ”

という思い込みが刺激され、反射的に反応してしまうんですね。

ものごとの“根っこ”が見えにくくなってしまう原因です。

そんなとき、

【身体性】を取りいれてみることが、

ものごとの“根っこ”に気づくことを優しく手伝ってくれます。

それは前述したように、

【ソマティック(身体性)】が

「車輪の中心」の役割を果たしてくれるからなんですね。

あらゆる領域の“ハブ”になる、ということは

あらゆる領域共通のエッセンスがそこには存在していると考えることができますよね。

それが“根っこ”のヒントになります^^

——–

それではちょっと、

前述した言葉を【身体性】を含んだ表現に変えてみますね^^

『子どもの安心感を望むなら、親にできることにはどんなことがある?』

『結婚相手とどんなものや感情を共有していきたい?』

どうでしょうか?

上滑りな《答え》を、

【身体性】を含むことで《問い》にしてみました。

さっきの表現よりも

すこし“深いところ”での反応があって、【思考】が動きだすのを感じませんか^^

発する側の【身体性】を含んだ言葉は、

受け取る側の感情(体感)に響きます。

上滑りな《答え》を示されるより、

よっぽど軽やかに一歩踏みだしてみようという気持ちが起こってこないでしょうか^^

―こんな例もあります。

『そんな終わった過去のことなんて気にしないの』

それができるなら、もうしてますよね(笑)

この言葉に【身体性】を与えるとこんな感じになります。

『かかとに重みを感じて…深く呼吸をしてみて』

とりあえず“やってみる”ことはできますよね^^

そしてこの“やってみる”の積み重ねが

宇宙にモテることにもつながっていきます。

「ソマティック(身体性)」のパワフルさが

お伝えできたところで、

今度は“探究”というものについて

《学校教育》の視点でみていきましょう。

——–

これまでの教育にあった『道徳』にも

まさしく【身体性】が欠けていました。

上滑りな《答え》とともに

義務感だけが膨らんで、

子どもたちはなんとく息苦しさのなかで“正しいwhat”を求められ続けてきました。

“探究”と学校教育

【ソマティック(身体性)】には、

“探究”が欠かせません。

「正しいことを知っているか」よりも

「自分がそこになにを見いだしたか」が尊重されます。

——–

今、学校の教育も変わろうとしています。

これまでのようなただ「知る」ことよりも、

そのさきを自分で展開させていくこと(=探究すること)を重視していこうという方針です。

学びの前提が《問い》になっていくんですね。

今年2022年から、

高校の「総合的な学習の時間」は

「総合的な探究の時間」に変わります。

「総合的な探究の時間」は、

変化の激しい社会に対応して

探究的な見方・考え方を働かせ

横断的・総合的な学習を行うことを通してよりよく課題を解決し、

自己の生き方を考えていくための

資質・能力を育成することを目標にしている。

これからの時代においてますます重要な役割を果たすものである。

◆文部科学省HPより

(↑これもわかりやすい、

身体性を欠いた表現かもしれませんね。

ふんふん、理屈はわかる。

じゃあ具体的にどうするの?

となってしまいます^^;)

私はこの方針がすごくいいなぁと思っています^^

——–

“みんなちがってみんないい”

国語の教科書に載っていたこの詩が

欺瞞だといわんばかりの教育が続いてきました。

子ども心に

その欺瞞に気づかないはずもなく

『“みんなちがってみんないい”と思うことが

正しいんだよね』

という空気を読んだ学び方はなんとも歯がゆいものがありました。

学校で教えられることに

ちゃんと耳を傾けるほどに、

金子みすゞさんの詩とは矛盾するものを

突きつけられてきました。

優秀な成績をとる。

ちゃんと学校へ行く。

人と同じようにする。

だけど自分のやりたいことは見つける。

いい高校や大学へ行く。

部活では優勝を目指す。

安定した会社に就職する。

それが正解なんだよ、正しいんだよ。

というニュアンスを

教育の端々に織り込まれながら、

「みんなちがってみんないい」

なんて取ってつけたように言われたところで

「え??^^;」としかならないですよね。

大人が思っているよりずっと、

子どものほうが賢いし聡いです。

自分の《内側》と答え合わせをする機会なんて与えられないまま社会に放りだされます。

そして社会にでても、

その刷り込みはあまり変わりません。

異性から“愛されなければ”、

家族から“愛されなければ”、

お金から“愛されなければ”、

お客さんから“愛されなければ”…

あらゆるものから

“愛されなければ”という刷り込みに

太刀打ちできる気力もなく

終わらないラットレースの続きがはじまります。

これが『経済社会』のテーマでも探究した

“右肩上がり”への盲信を加速させてきました。

——–

でも振り返ってみて思うのは、

実際に指導してくれた先生たちが

そうしたことを言葉にしていたかというと

そうではありませんでした。

ちゃんと個性を認めてくれていたし、

空気読み人間を量産しようとしていた先生はほとんどいませんでした。

小学校の先生をしている友人もいますが、

彼女は心の底から“みんなちがって、みんないい”と思っています。

なかには偏屈な先生もいたかもしれませんが

ほとんどが心ある先生ばかりなのではないかと思います。

学校教育の仕組みそのものというか、

デザインがそういうふうになってしまってるんですよね。

《経済社会》に起こっていることと同じことが《学校教育》にも起こっていたようです。

《組織づくり》が変容をとげていくなかで、

将来その組織のメンバーとなる子どもたちへ教育が“探究”の方向にあるというのはとても喜ばしいことなのではないかと思います^^

だからといって「知識」が無駄だったり

まったくいらないわけではありませんよね。

これまでの探究でもみてきたように、

どのテーマにも共通していたエッセンスは

【バランス】と【つながり】でした。

私も自戒の気持ちを込めて、

気をつけたいと思います^^;

——–

すこし長くなってしまうので、

記事をわけて今度は

なぜ「探究」を発信するのか?について

書いてみたいと思います^^

——–

Q.「ソマティック(身体性)とは?」

●【概念編】

⇒思考(左脳)と身体感覚(右脳)のちがい①~⑤・<最終章>

※<最終章>までの連続シリーズです。

●【本質編】

⇒ソマティック(身体性)な探究~本質編~

●このブログでは、

【パーツ心理学】にもとづいて、

身体の細胞や感情に対して

“擬人的”な表現を多く用いています。

自分と向き合ったり、

感情と距離をおくことを優しく

手伝ってくれる神経生物学的な考え方です^^