-Contents-

このブログは母子手帳?!

前回の記事で、

“タテを貫く” のタテとは、

「自分軸」とは少しちがうみたい、

ということを探究してきました。

そして、

このプロジェクトが、

“肚からの声で体現されている” なら

このプロジェクトは「自分のもの」じゃないの?

という疑問が立ち上がってきました。

************

私は、『細胞教室』を

“肚からの声で体現していきたい”

と思っているけれど、

「自分のものだ」という意識が希薄です。

「天命」や「使命」という言葉は、

大げさな感じがしてあまり好きではないのですが、

やっぱり一人ひとりにエネルギーを注いでいきたい “なにか” があって、

私にとっては

「細胞さんたちが教えてくれること」をお伝えしながら、

“純粋な細胞たちとの出会い” のきっかけを創っていくことが、

それにあたるみたいです。

逆説的なようだし、単なる仮説ですが、

使命と呼べるものほど、

「自分のものじゃない」という感覚は

大事なのかもしれません。

大切な人との間に生まれる悲しみの多くは、

“相手は自分のものだ” という意識から生まれますよね。

もしも使命だと思えるプロジェクトが、

わが子のようなものだとしたならば

“この使命は私のものだ”と思った瞬間、

なにかがちがってきてしまうのかもしれません。

愛する子どもこそ、愛する両親こそ、愛するパートナーこそ、

天からの預かりものなのだと思ってみると、

本当の意味での「楽」がもたらされるような気がします。

実際に、

私は“『細胞教室』が

自分の子どものようなものなんだ!”

と気づくと同時に「天からの預かりもの」と

思いなおした時、とても「楽」になりました。

お母さんが「楽」でいると、

子どもは本当に幸せです。

のびのびと自由に育っていけますよね^^

マーケットのニーズやウォンツにかこつけて、

子どもを強制的に塾に行かせたり、

その方が健全だからと無理に公園で遊ばせたり…

人からの目に囚われたブランディングのための育て方はしたくありません。

この子が健やかに育てるだけの栄養と

この子が人生を楽しめるだけの教養を

しっかりと見極めて与えてあげたい。

信頼をもとに、

手をだすことは極力控えて。

「どうしたいの?」に

すぐ答えられないときも、

お茶でも飲みながら隣に座ってゆっくり待ってみたり…。

そんな「子育て」の感覚で

このプロジェクトと向き合っています。

また不思議なことに、

そうした志向で過ごしていると

ワクワクとしたアイディアが湧いてきたりするのです^^

そんなことで、

やっぱりこのブログも

読者の方のニーズもウォンツも

考慮できていないかもしれません。

今のところ

ただの母子手帳です(笑)

でも今は、

この在り方でいることがとても大切みたいです。

将来、『細胞教室』が “ヨコに広がろう“ とするとき、

今ここで、どれだけ “タテを貫けているか” が問われるときが来るのだと思います。

さきに “ヨコに広げる” に着手すると、

その樹はしっかりと地に根づいていないので

あっさりと倒れてしまうのかもしれません。

私にはしっかりと貪欲な野望もあるので、

あっさり倒れこんでしまうわけにはいきません。

「細胞さん」にこだわる理由‐擬人化

そうそう、

いただいたアドバイスのなかで、

これは親として今大事にしたほうがいいかもしれない

と思えるものがありました。

『細胞教室』という名前が、

「細胞の機能について生物学的に学ぶ場所」

という誤解を招いてしまうかもしれないよ、

というご指摘です。

これは本当にそうで、

私がこの場でお伝えしたいことも

具体的な細胞の機能のことではありません。

そしてもうひとつ大事なご意見。

「資格や実績がないしばちゃんが細胞を語るより、

そこは専門家にまかせてしまったほうがいいのでは?」

これも本当に的確だと思いました。

幸いなことに、

今とても専門家の方とのご縁も

つながりやすい状況なので、

これは好機なのかもしれないと

一瞬は前向きに思えました。

でも、

このプロジェクトが携えているエネルギーに

もう一度ちゃんと向き合ってみると、

“専門家が言うなら、この話を聞いてみよう” ではやっぱりちがうのです。

『細胞教室』には、

「ソマティック心理学」や

「フォーカシング」

と呼ばれる専門分野のエッセンスも多分に含まれるのですが、

なるべく専門用語は使わないようにしています。

ここで一番大切なコンセプトは、

“純粋にご自身の細胞さんたちと出会うこと”

だからです。

「ポリヴェーガル理論」や

「フォーカシング」、

「インテグラル理論」も

素晴らしいものですが、

ここで出会っていただきたいのは、

そういった理論や方法論ではありません。

理論や方法論に興味をもつ人ではなく、

自身の細胞さんたちに興味を向ける人が

増えるきっかけになれたらなと願っています。

なぜ、

ここまで「細胞さん」にこだわるのかには

理由があります。

「細胞さんたち」は、

私たち自身の身体であって、

この世界に広がる自然のことでもあるからです。

私たちの身体も、

私たちをとりまく自然も、

当たり前のものになってしまっていますが、

今一度出会い直してみると、本当に美しい。

「細胞さんたち」として

擬人化して出会い直すことで、

“ともに生きる” という感覚が養われていきます。

「細胞さんたち」は決して

私たちが保護者として守ってあげないといけないか弱い存在ではありません。

むしろ自律分散して

淡々と生きている心強い存在です。

守るべき弱き存在ではなく、

あくまでも「対等」です。

それは「自然」に対しても

同じことが言えるのだと思います。

ついつい私たち人間は、

「自然」を大切にする=保全・保護

のような方程式で、

「自然」を自分たちよりも弱い存在に、

もしくは驚異的な手強い存在に位置づけて

社会活動をアクティベートしたり、

全貌の見えないウイルスにパニック状態に陥ってしまったりします。

社会的な強制力が必要な局面も

きっとありますが、

そうした社会活動家でない多くの人が

「自然」と向き合うときには、

もっと対等さを大切にしてもいいのかもしれません。

あらゆるパートナーシップでも

そうであるように、

「対等」であるためには、

お互いの “相手に対する尊敬や尊重” が不可欠です。

実は、

このブログには

<具体的になにをするのか?>

をいろんなところに散りばめてはいるものの、

積極的に分かりやすくは書いていません。

「思いやりの方法」ってあると思う?

「尊敬の方法」ってあると思う?

「誠実の方法」ってあると思う?

これらは、

“わかりやすさ” が重宝される

情報社会のなかで、

私自身が何度も何度も

自分に問い続けている言葉です。

こうしたことは、

一人ひとりに哲学・背景があって

その表現・体現もちがってくるはずですよね。

この社会は、

具体的な方法論で溢れかえっています。

それを消化するためにみんな大忙し。

こなすのに精一杯で考える時間もありません。

でも本当は、

具体的な方法ごと自分で考えたほうが、

遠回りなようで近道になることもあります。

まずは

ともに生きていくパートナーとして

「細胞さん」の声に耳を傾けてみる。

馬鹿げたことに思えるかもしれないけど、

こうやって内側の「細胞さんたち」と

誠実に向き合うことができれば、

それは外側のパートナーとの関係性、

コミュニティや組織における関係性にも好影響があります。

この体験のプロセスのなかでは、

『自分にとって愛とはなんだろう?』

『自分にとって勇気とはなんだろう?』

『自分にとって信頼とはなんだろう?』

そんな抽象的な問いに対する探究も生まれてきます。

じゃあそれを

どうやって「細胞さんたち」に表現・体現してみよう?

どんな「意識」で、

どんな「行動」をすることが、

そうなのだろう?

もはや、

“世間一般では…”

“普通に考えて…”

そういった常識からの思考停止は一旦保留されます。

そうした常識も、

「有限」のなかの常識であって、

「無限」に存在する常識ではないことに気づくからです。

そうやって自己の認識が深まっていくと、同じだけ他者への認識も深まっていきます。

こうして<内側>で培われた循環が、

<外側>でも発揮されていきます。

(言葉にして表現すると

なんだか理解しがたいですね^^;

でも「洞察」ってこういうことかもしれません。)

「細胞さん」にこだわる理由‐客体化

もうひとつ、

「細胞さん」にこだわる理由として、

客体化が挙げられます。

「身体」として出会うのと、

「細胞さん」として出会うのとでは、

やっぱりまたちがうんですね。

感じる「身体」として出会うと、

どうしてもそれは主観的になってしまいます。

『細胞教室』でも、

ちゃんと “感じる” ことは大切にしていますが、

それが主観的なものに始終することはありません。

「細胞さん」として客体化することで、

“感情” に対しても客観的になれるんですね。

その視点の先が、

〈内側〉でなく〈外側〉にシフトしたときにも、俯瞰的な視座をもたらしてくれます。

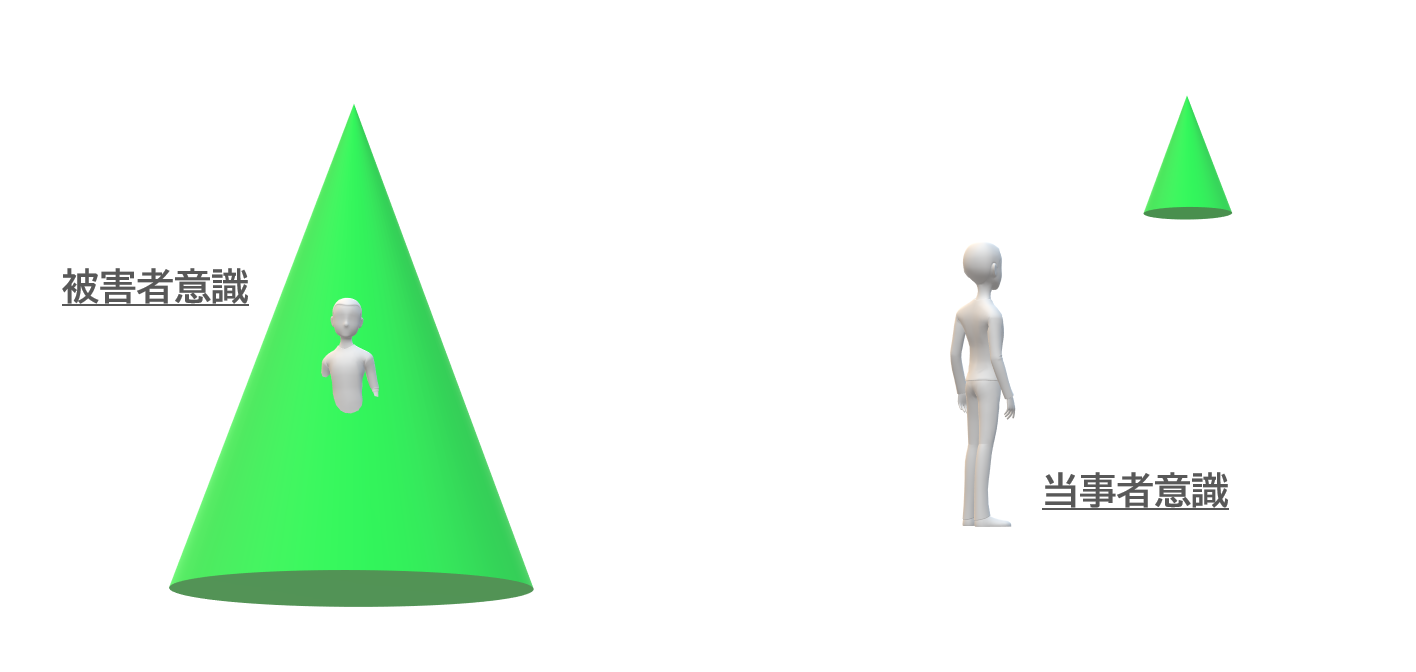

【被害者意識】と【当事者意識】の記事でも

探究してきたように、

“できごと” や “感情” との距離の置き方、

というのは物事の本質をちゃんと見極めるときの肝になります。

ここにも、

「パーツ心理学」の要素が含まれますが、

そうと表現することなく、

「細胞さんたち」と出会ってもらえるような

シチュエーション作りを大切にして進みたいと思います。

とにもかくにも、

『細胞教室』というのは、

誤解を生みやすいネーミングで、

もしかしたらキラキラネームなのかもしれません(笑)

ここは変なこだわりをもたず、

前向きに素敵な名前を考えたいと思っています^^

*******************

●【概念編】

⇒思考(左脳)と身体感覚(右脳)のちがい①~⑤・<最終章>

※<最終章>までの連続シリーズです。

●【本質編】

⇒ソマティック(身体性)な探究~本質編~

●このブログでは、

【パーツ心理学】にもとづいて、

身体の細胞や感情に対して

“擬人的”な表現を多く用いています。

自分と向き合ったり、

感情と距離をおくことを優しく

手伝ってくれる神経生物学的考え方です^^