-Contents-

心理学的アプローチ|【ブロック】と【リソース】

それでは、

前回の記事に引き続き、

今回は『心理学的アプローチ』について、

思考(左脳的)と身体感覚(右脳的)の

ちがいについて書いてみたいと思います。

心理学に精通している人ほど、

【メンタルブロック】と呼ばれるものの

重要性を知っているがゆえに、

それを「なんとかしよう」と、

たまねぎの皮をひたすら剥きつづけるように

“ブロック解消”そのものが目的になってしまうことがあります。

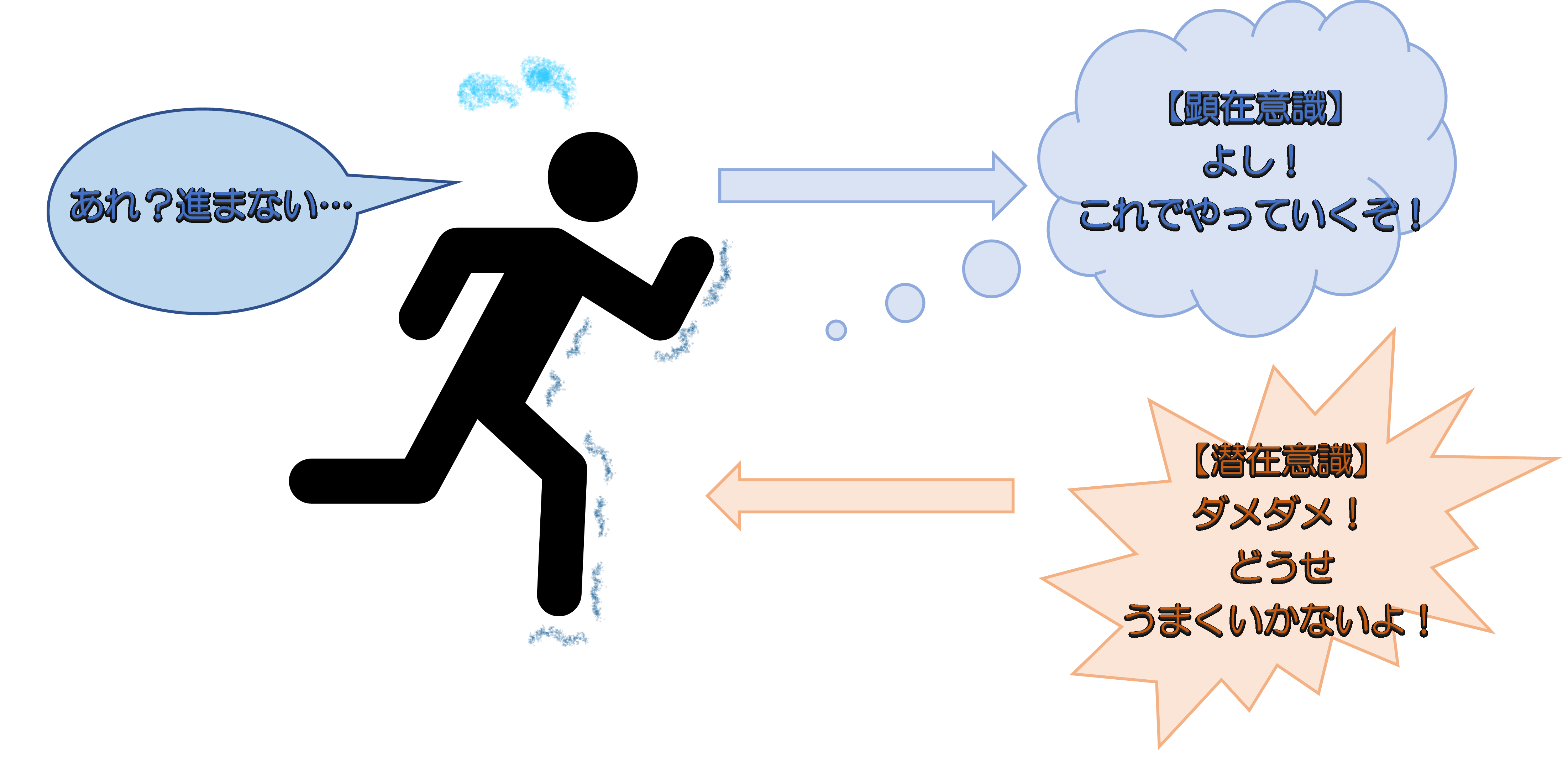

【ブロック】とは、

自分の顕在意識では気づきにくい、

“潜在意識のなかに隠れた存在”です。

この【ブロック】があることによって

顕在意識⇒

(はっきりと自覚できる領域)と、

潜在意識⇐

(はっきりと自覚できない領域)

の望みの方向性が食い違ってしまうので、

自分のなかで葛藤が生まれてしまうんですね。

こんな感じで、

こんな感じで、

潜在意識に隠れている【ブロック】に

気づかないままだと、

こうしたいという気持ちがあるのに、

なかなか進めないことに対して

“やる気がないんだ”とか

“甘えがあるんだ”などと

自分を責めてしまうことがあります。

本当は水面下で、

【ブロック】となる存在の力が

顕在意識とは逆方向のベクトルに

働いて葛藤していることが原因なんですね。

【ブロック】の正体は、

過去に負った“傷”であったり、

無自覚のうちに植え付けられた

“信念”であったりします。

(親から与えられた無価値感

による心の傷や、

“どうせ自分には無理だ”という

過去の経験からの信念など。)

そして、

顕在意識の力が5%だとすると、

潜在意識の力は95%といわれています。

自覚できない潜在意識の力の

ほうが強いのでそちらに

引っぱられてしまうのは

当然のことなんですね。

上記のように、

「挑戦してみたい!」

ということがあるのに動きだせない…

のように、

行動にブレーキをかけてしまうパターン。

逆に

「止めなきゃ!」

ということがあるのにやってしまう…

のように、

行動を抑制できないパターン。

おもな【メンタルブロック】は

このふたつです。

こちらの記事で書いていたような、

【インナーチャイルド】も

このブロックのようなものです。

顕在意識では、

“幸せになりたい”と

心から思っているのに、

いざとなると

自分からその幸せを遠ざけてしまうとき。

潜在意識のなかに、

満たされない【インナーチャイルド】

の存在があることで、望まない現実を

映しだしてしまうことがあるんですね。

だからカウンセリングであったり、

自己実現を目指すときには

この【ブロック】を解消していくほうが

スムーズに向かいたい方向に進める、

というわけです。

これはたしかに間違いないことであり、

【ブロック】を解消してあげることで、

(※厳密には【ブロック】と思われていた

存在がとてつもなく頼りがいのある自分の

味方であると気づいてあげることで)

望んでいる方向にスムーズに進みだす、

ということはよくあります。

顕在意識と潜在意識の

想いのベクトルの方向が一致するから

ですね^^

これも【自己受容⇒自己肯定】

のプロセスのひとつです。

なので【ブロック】を意識して

見てあげることはとても良いことなんです。

しかしながら、

これを【思考】だけで進めてしまうと、

“手段”が“目的”にすり替わってしまう、

ということがやっぱり起こってしまうんですね。

“自分の望みを叶えること”が目的であり、

“【ブロック】を解消すること”は手段

にしかすぎないのですが、いつしかそれが目的になってしまうことがあります。

そうなってしまうと本末転倒ですよね。

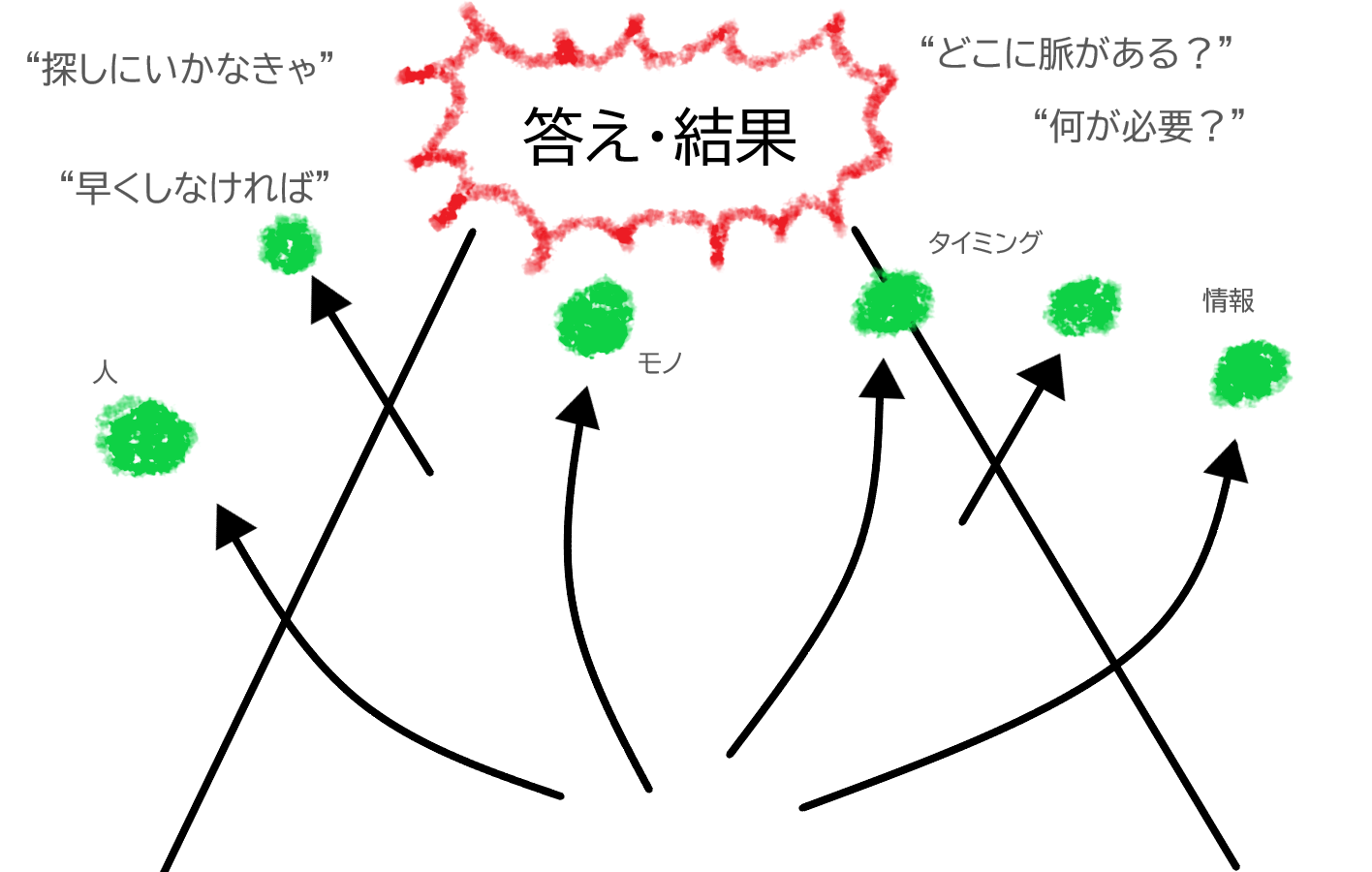

【思考】だけで突き進んでいくと、

こうなってしまう傾向は強いのです。

【思考】だけのプロセスにある、

“愛されること”(=うまくいくこと)に

強迫的な状態になってしまうからです。

そうなっていくと無意識のうちに、

“犯人探し”のようになっていってしまうんですね。

頭ではそんなこと思っていなくても、

「お前のせいでスムーズにいかないんだ」

という意識がその対象に向けられます。

自分自身では気づきにくいのですが、

他者から見たときに、

《自己批判》を強めてしまっていることが

よくわかります。

これにはもうひとつ理由があります。

こちらの記事でも書いていたように、

ものごとには、

“フォーカスし続けると膨張する”

という性質があるので、

【ブロック】にフォーカスし続けると、

【ブロック】が膨張していくのです。

そして気づかないうちに、

【ブロック】を解消することが目的となり、

それがいつしかコンフォートゾーンとなり、

挑戦のための行動を起こすことなく時間が

過ぎていってしまうんですね。

(※コンフォートゾーン

=慣れ親しんだ方法や環境。

潜在意識は安全地帯に留まろうとするので、

気づけばここに留まりつづけてしまう。)

そこで、

ソマティック(身体性)の考えが

大切にしていることは【リソース】です。

【リソース】とは、

自分にとって心地いいもの。

大きなトラウマのケアにはもちろん、

自己実現の土台にすらなっていくものです。

ソマティック心理学に基づいた

カウンセリングでは、

【ブロック】の解消よりも

【リソース】の構築を大切にしています。

何度も書いているように、

ものごとには、

“フォーカスし続けると膨張する”

という性質があります。

【リソース】にフォーカスし続ければ、

心地よさが膨張していくんです^^

ソマティック心理学に基づく

カウンセリングで【リソース】が

大切にされるのは、その豊かさを

体感に落とし込んで土台にしていくことが

できるからなんですね。

【リソース】は本当に大切なものなので

また記事を書いてみたいと思います。

(⇒記事を書きました^^)

ここでお伝えしたいことは、

【身体感覚】にゆだねるからこそ、

【ブロック】探しではなく

【リソース】へのフォーカスに

エネルギーを注げる、

ということなんです。

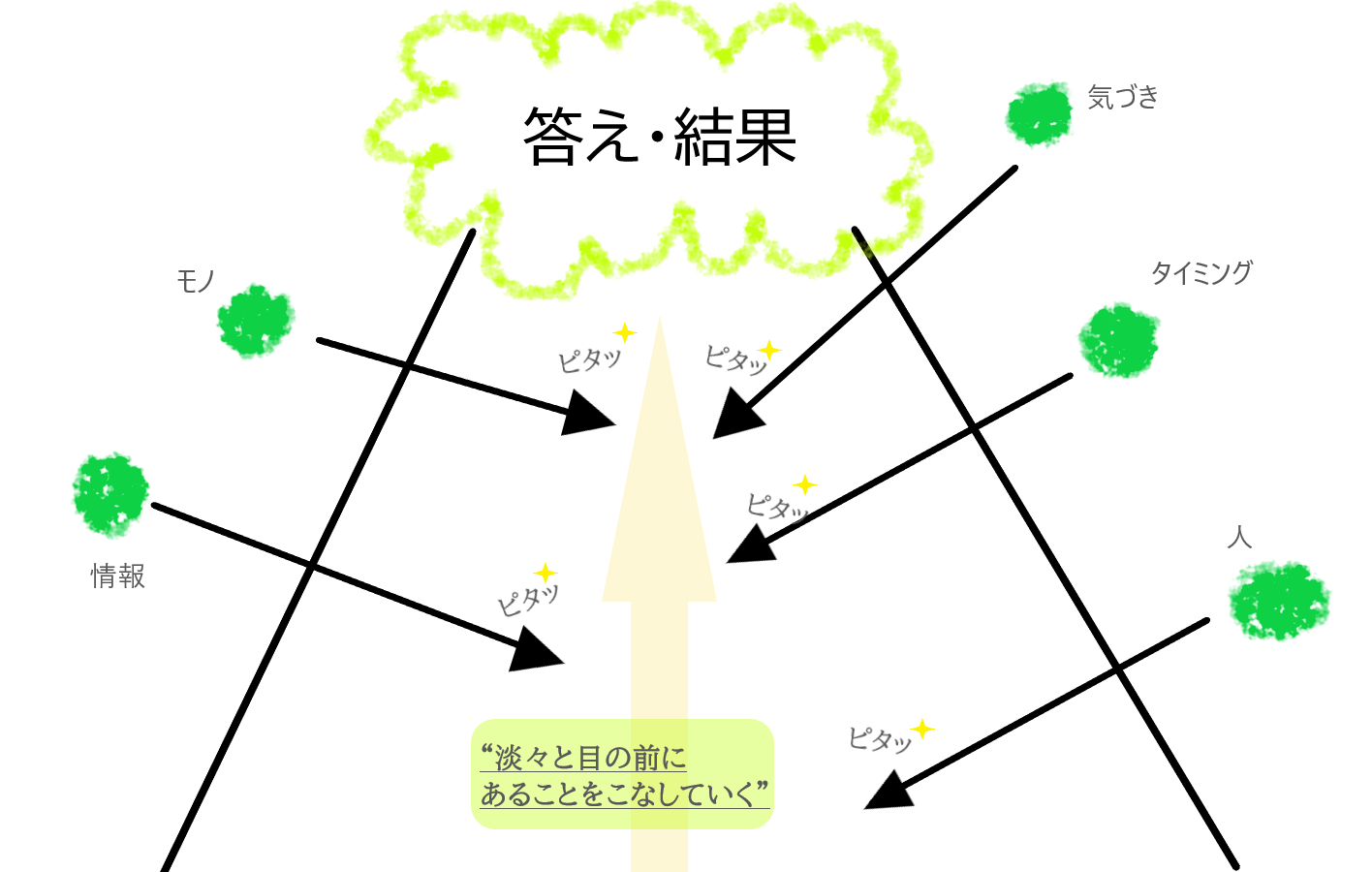

前回の記事でお伝えしていた、

【身体感覚⇒思考】のプロセスを

もう一度ご覧くださいね。

【身体感覚⇒思考】のプロセスでは、

“宇宙から”あらゆることが

ピタリピタリと与えらえる、

ということをお伝えしていました。

【ブロック】の解消についても

同じなんです^^

【身体感覚】がもつ知性のひとつに

“フィルタリング機能”という

安全装置のような機能があるんですね。

私たちが、

「身体の感覚を感じてみよう」と思うとき、

なんとなく拒絶反応がでることがあります。

それは、

私たちがどこかで、

「“身体”は自分の知らない秘密を知っている」ということをわかっているからなんですね。

それでついつい、

“感じること”を避けてしまいたくなるんです。

でも、

身体というものは実に賢くて、

「今の自分ならここまでなら大丈夫」

と健全なレベルを保てるところまでを

ちゃんと判断してでてきてくれるんです。

私たちが“なんとなく怖い”

と感じるほど、

怖いことなんてないんです。

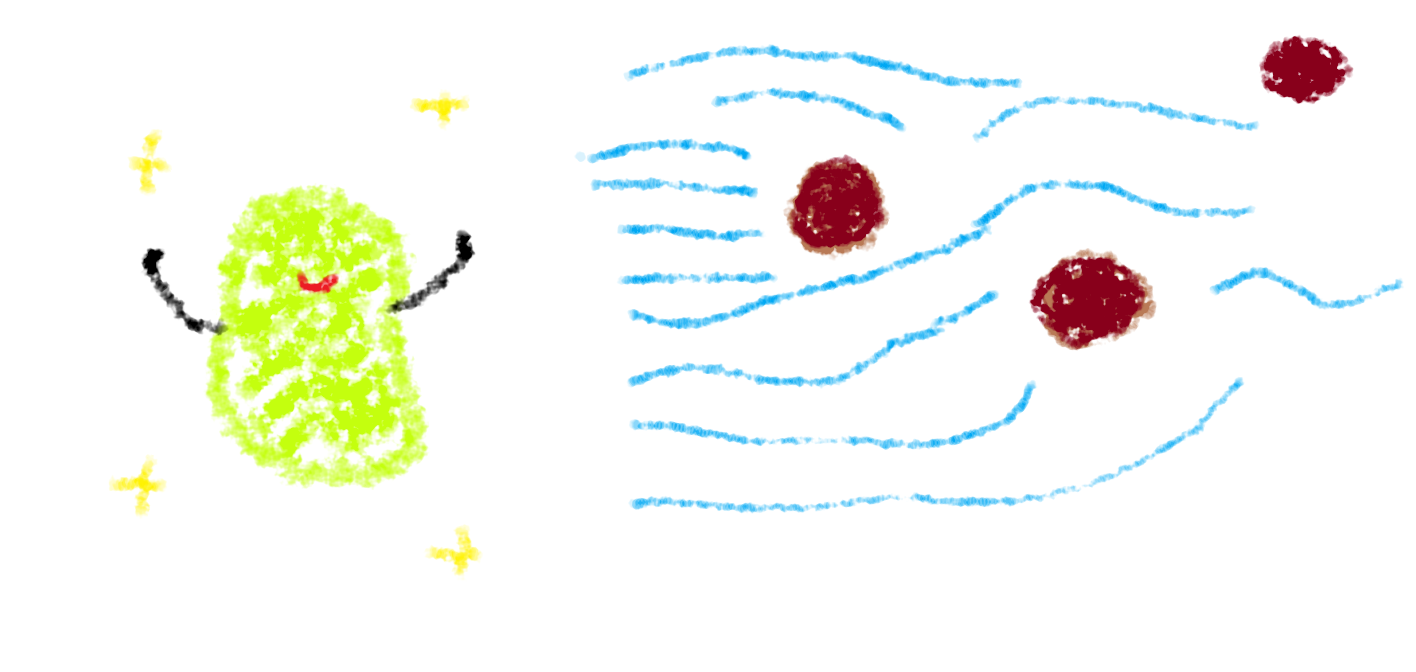

過去に負った“傷”を抱えてくれているのは

ほかでもない身体です。

身体は、

潜在意識が感じていることを

教えてくれます。

“自分を愛してみようとしている”

という私たちの気持ちを、

ちゃんと受けとってくれて

それに応えてくれるんですね。

こんな感じ↓で、

過去に負った“傷”や

不要になった“信念”を抱えてくれている細胞さんたち。

日頃から、

【身体感覚】に意識を向けてあげているだけでOK。

身体をねぎらってみたり、力を抜いてみたり…。

そんなふうに少しずつ、

意識を向けていってあげていると、

そのうち身体が、

自らの判断で“今ならでていってもいいかも”

と感じてでてきてくれるんです。

私たちはそのとき、

落ち着いて対応してあげたらいいんです。

そっかぁ

そんな自分がいたんだねぇ^^

という具合に。

そうやって

【ブロック】と思われていた存在を

すっと自分なかに取りこんであげることができれば、さらに前進していくことができます。

前進とは、

行動していくことだけでなく、

依存的だったことをやめられる、

などの良い方向に進むことすべてです。

【ブロック】を抱えてくれているパーツさんは、実はとてつもないパワーをもっています。

(こちらの記事で、

「桃太郎」のお話になぞらえて、

そのプロセスを書いてみているので

よろしければお読みください^^)

【思考】だけのプロセス↓では

自分から“犯人探し”に動き回っているので、

身体は「たぶん留守だよね」と判断して

自らでてきてくれることはなかなかありません。

だから血眼になって【ブロック】を探す。

それを解消する、ということが目的になる。

さらにそれが膨張していく…

という負のループが生まれてしまいます。

でもせっかくなら、

身体のもつ知性を信頼して

【リソース】を膨らませながら

向かいたい方向に進んでいきたいですね^^

「左脳」と「右脳」のちがい

これまでの記事で、

【思考】と【身体感覚】という言葉で

表現してきたので、まるで

【思考】=アタマ

【身体感覚】=カラダ

というような印象をもたれてしまった方も

いらっしゃるかもしれません。

しかし、

どちらも脳による働きである、

といえるんですね。

【思考】は左脳による働きで、

【身体感覚】は右脳による働きです。

左脳⇒部分的・ジャッジがある

右脳⇒全体性・ジャッジがない

両者の違いはたくさんあるのですが、

その中でもこの違いは大切なものです。

【思考(左脳)】にはジャッジがあるため、

良い悪い、白黒、優劣などの判断をします。

【身体感覚(右脳)】にはジャッジがないため、あらゆる判断をしません。

“ただそれだけ”という眺め方を可能にします。

なにかにつけて、

良い悪い、白黒はっきり、優劣などの

判断をしていくことは無意識のうちに

ものすごくエネルギーを消耗してしまうんですね。

世界の在りかたや目の前のできごとを

“ただそれだけ”

と眺められるくらい身体の力が抜けていると、

“じゃぁどうすればいいか?”

という次の一歩を踏みだすエネルギーが自然と湧いてきます。

本当の苦しみは“体感”にある

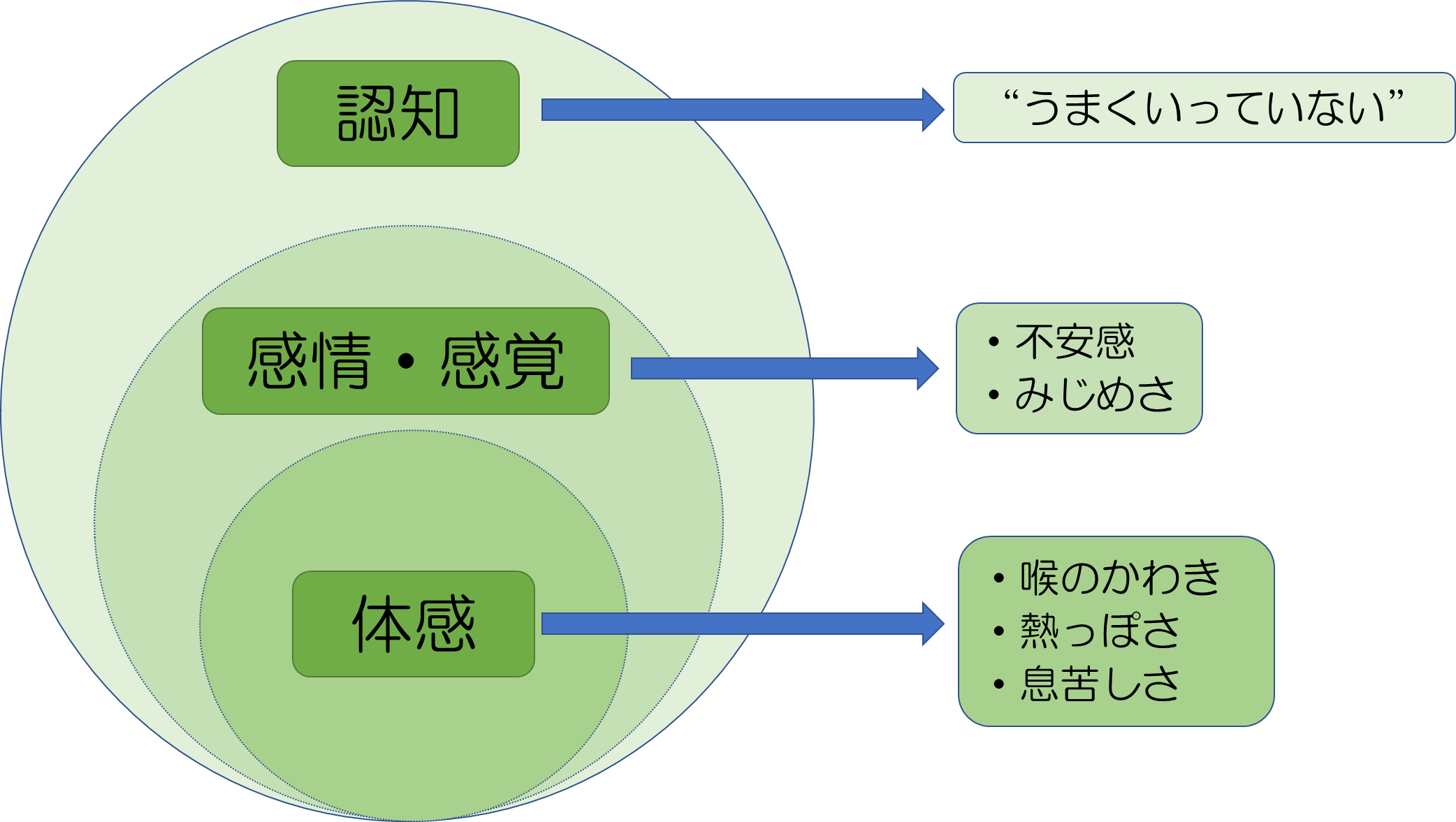

前回の記事でも、

身体の状態によって『認知』が変わる、

ということについて書きました。

私たちが生きるうえで、

苦しいと思っていることは

“うまくいっていない”という事実ではありません。

“うまくいっていない”という『認知』から

もたらされる不安感やみじめな気持ち。

さらにそれを感じさせる

緊張感からの喉の渇き、

恥とともにこみあげる熱っぽさ、

呼吸が浅くなることでの息苦しさ。

私たちが本当に苦しいと感じていることは、

うまくいっていないという事実ではなく、

その事実によって感じる体感である、

ともいえるんですね。

そして、

私たちがものごとを捉えるとき、

ついついこのような↑順番で、

事実があって認知があり、

そして体感が決まっていると

思いがちですよね。

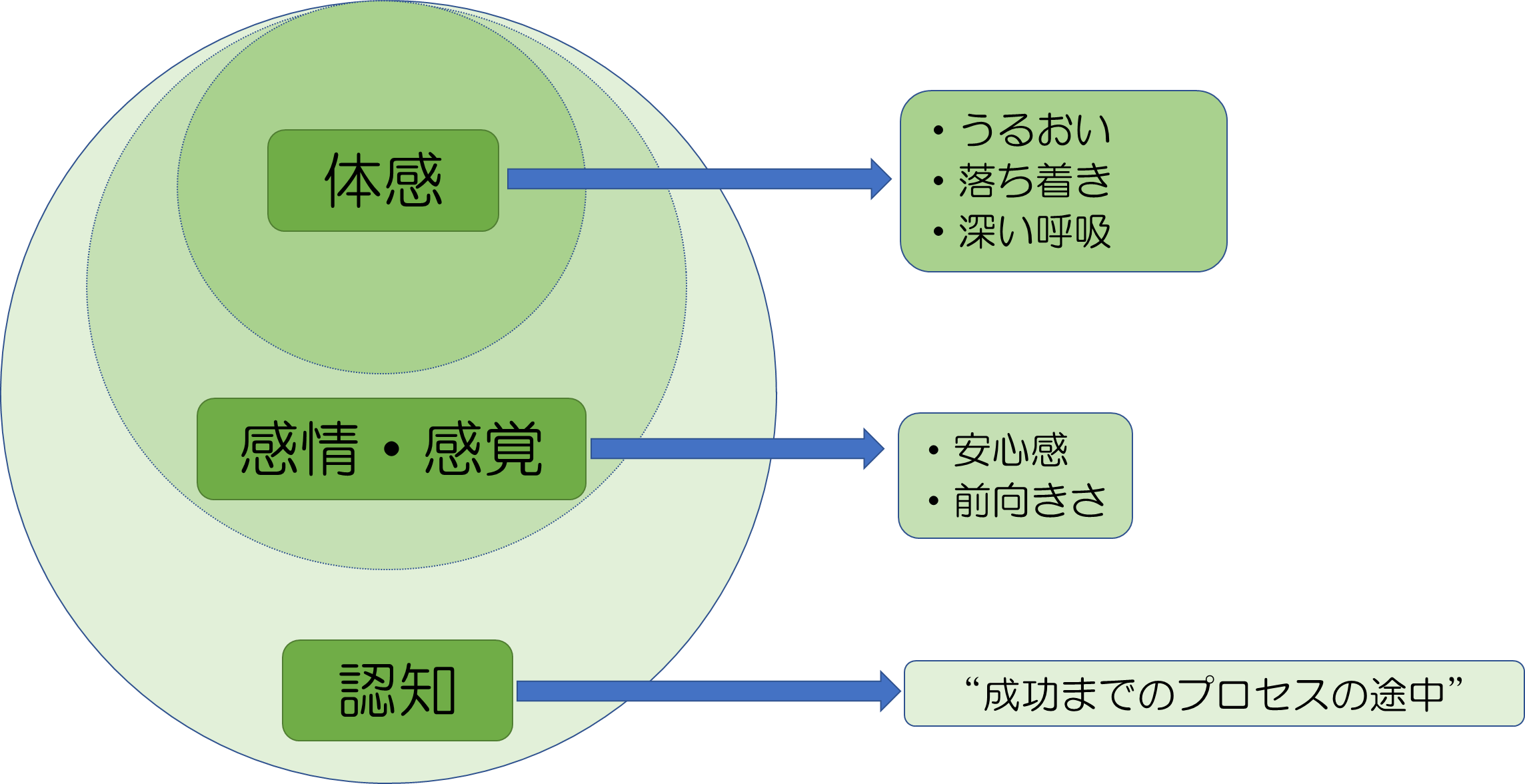

しかし、

実際に私たちのなかで

起こっていることは

逆なんですね。

しっかりリラックスしているから

しっかりリラックスしているから

唾液もしっかりでて潤っているし、

熱っぽさを帯びることなく

落ち着いていて、呼吸も深い。

だから同じ事実を見ても、

そのことを

“うまくいっていない”とは思わず、

“成功までのプロセスの途中”だと

『認知』することになるんですね。

ちがう“身体の状態”の二人が

同じ『事実』を見ても

どんな認知⇒体感を得るかは

個人差があるのに、

同じ“身体の状態”の二人が

同じ『事実』を見たら

だいたい同じような

認知⇒体感を得るというのは

なかなか興味深いですよね。

このことからも、

目の前で起こっている出来事には、

意味があるようで意味は“ない”、

ということの理屈がみえてくるような気がします^^

そこで、

もう少し踏みこんで

私たちが生きる意味について

考えてみたいと思います。