-Contents-

「ちがい」が創る「循環」

前回の記事で、

進化型コミュニティを越境する

『コラ忘年会』が立ち上がったことを

綴っていました。

Human Potential Lab、

手放す経営ラボラトリー、

Eumo(ユーモ)…

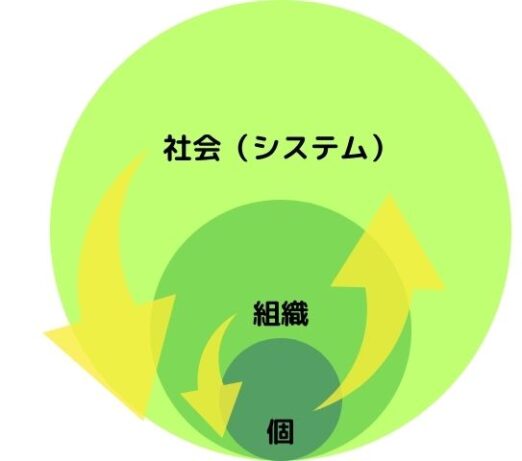

それぞれのコミュニティの実験は

「個人の変容→社会変容」、

「組織の変容→個人変容」、

「システムの変容→個人変容」と

そのアプローチのベクトルこそちがいます。

キックオフmtgで、

HPLのリーダーがこのベクトルの

方向性の「ちがい」を言語化してくれました。

その「ちがい」がすごく興味深く、

思わず探究タイムにはいってしまいました(笑)

その言語化を簡単にイメージにすると、

こんな感じになります。

プロジェクトを通して「ひとつ」になろうと

俯瞰的にこの関係性を眺めたときに

この「ちがい」こそが「循環」を創造していることに気づかされます。

一人ひとりの立場やポジション、

考え方や志向性によって

どこを起点にしてもいいのですよね。

「自分たちのアプローチこそBest」

として一人勝ちを目指すのではなく、

「自分たちはこれがBetterだと思うから、

やってみるよ」と仮説検証してみる。

仮説とはいいながら、

それぞれのコアでは確信めいたものが

存在しているような気がします。

だからこそ、それをお互いに貫き合う。

お互いが「ちがうまま」でいるからこそ、

進化するし転換していく。

けれど、

そのベースとなるところでは

「恐れ」ではなく「愛」からはじめたいね、

という意図だけは共通の願いだというのが

とても「動算」的だと思うのです。

「愛」≠お花畑

『愛こそすべて♡♡』

なんて言うだけなら簡単だし、

お花畑のような印象すらあるかもしれません。

でもそれを実際に生きはじめると

どれだけそれに「知性」と「技術」が

伴うものかに気づかされます。

「知性」は偏差値やIQによるものではなく、

「技術」は方法論やメソッドでもありません。

これって「愛」だよね、

と当然のように思いこんでいたものが

その本質からずれていたことに気づいたり、

もはや「答え」はないのかもと思うようになったり…

そしていつしか、

超絶シンプルな場所に辿り着いてみたり。

なんて豊かな思考・感覚プロセスでしょう(笑)

「恐れ」に翻弄されたまま

思考停止状態でいろんなことに

無自覚なまま生きるほうが楽は楽ですよね。

「恐れ」をベースに生きるのではなく

「愛」をベースに生きようとするとき、

まずは自身のなかにある「恐れ」を

しっかりと観て包み込んであげることが

その一歩であり、実は十歩だったりします。

自分のなかに

どんな「恐れ」があるから、

忖度や模倣に走るのか。

いたずらに成功を目指すのか。

ときには怒りや無力感を覚えるのか。

自分に嘘をついてまで、

気づきたくない「恐れ」とはなんなのか。

「恐れ」を無視し続けると、

人生も世界もどんどん捻じれてしまいます。

今、

その捻じれが臨界点に来ているのだと思います。

「臨界」とは、物質が今の状態から変化して

異なる状態になっていく境目のこと。

“ これは大変だ!こうしなくちゃ! ”

ということはなくて、

自然に臨界点に辿り着くし、

自然にひっくり返っていくものなのだと思います。

自然にひっくり返っていく、

とはいえその原動力は

一人ひとりの「自覚」にあります。

なんで自分がそう感じるのか、

なんで自分がそう考えるのか、

なんで自分がそうするのか…。

いろんなことに

「自覚的」になることで

ペリペリペリ…とめくれてくる。

いつしか

「自分」という主観から離れて

俯瞰的になっていく。

このひっくり返りの道中、

あれ?

「愛」も「恐れ」も表裏一体なのかしら?

なんてことを

一人ひとりが静かに体得するうちに

気づけばそっと世界はひっくり返っていそうな気もします。

「恐れ」から「愛」への転換とは、

そんな地道な作業でもあるわけです。

だからこそ、

というわけではありませんが

手を取り合ってやっていきたいですよね^^

そうそう、この観点からであれば

「四則和算」のひとつ「裏算」を知ると

さらに深まるものがあるかもしれません。

「個」から「組織」へのスケール

これを機会に、

手放す経営ラボの

「DXO(ディクソー)」のことや、

Eumoの「eumo通貨」のことに触れてみています。

これがやっぱり面白いのです。

それぞれのコミュニティは、

アプローチのベクトルこそちがうのですが

「資本主義ってやっぱやっかい!」

という結論に至ることが共通しています。

「お金」そのものが悪いわけじゃない。

経営者だって「人」を大事にしたい。

だけど人々は「お金」に翻弄される。

経営者は「成果」に目がくらむ。

資本主義のやっかいなところは、

「手段」を「目的」に転じさせることが

絶妙に上手い仕組みだから。

人を盲目的にさせ、

人を無自覚にさせ、

模倣を量産する。

「個人」から、

「組織」から、

「システム」から、

どこから眺めてもその巧妙さは

やっぱりやっかいなんですよね。

あらためて、

「DXO(ディクソー)」や

「eumo通貨」を理解してみようとすることで

さらにその仕組みの在りように気づかされ、

HPLが試みる

「個人の変容」から「社会の変容」へ

というベクトルそのものへの理解がさらに深まりました。

これは、

「相手(手放す・eumo)」への理解が、

「自分(HPL)」への理解を深める、

というプロセスなのだと思います。

「独立系研究者」との出会いとともに

相手の研究所への理解が深まると

【Cell ラボ】へのそれも深まるという

非常に重要な経験がありました。

今回のプロセスは、

それがスケールしたものに感じられました。

「規模」としてのスケールではなく、

「つながり方」としてのスケールです。

前述したように、

転換点のラボり方①~「組織系」と「独立系」~

「独立系」には、

「こう」と思ったら「こう」すればいい

というシンプルな柔軟さがあります。

必然や偶然に応じて、

集まることも簡単であれば

解散することも簡単です。

言葉だけで表現すると

“ それは脆弱なんじゃないか… ”

とも思えるのですが、

「膨張」と「収縮」を

自在に繰り返せるということは、

脆弱性どころか

柔軟性をもった「しなやかさ」の

基盤になる、とも考えられます。

この記事のなかでは

こんなことも探究していました。

でも、

「組織」が難しいなぁと感じるのは、

やはり合意によって「固定化」が生じるからです。

「独立系研究者」であれば、

特に合意なく「柔軟に」つながることができます。

目指している世界線は似ていても

「組織系」だと硬直しやすく、

「独立系」だと柔軟になりやすい。

当然といえば当然なのですが、

なんだか不思議です。

この “ 独立的なつながり方 “を、

どうにかスケールすることはできないんだろうか?

転換点のラボり方①~「組織系」と「独立系」~

そんな探究のさなかで、

立ち上がってきたこのコミュニティ越境企画。

企画運営のさなかにも、

お互いの葛藤や解放に寄り添い合ったり

その絆はしなやかさを増しています。

これを機に「ひとつ」の組織になろう、

ということではなく

普段は「ちがう」ことをしているけれど、

この瞬間は根柢にある「同じ願い」でつながろうという流れ。

あれま~。

“ 独立的なつながり方 ”が

ちゃんとスケールして、

現実から「コール」が聴こえてくる!

宇宙との「コール&レスポンス」が

ここにも顕れたような気がして、

記事を綴ってみた次第です^^

ではではようやく、

そんな「独立系研究者」との探究レポートです♡